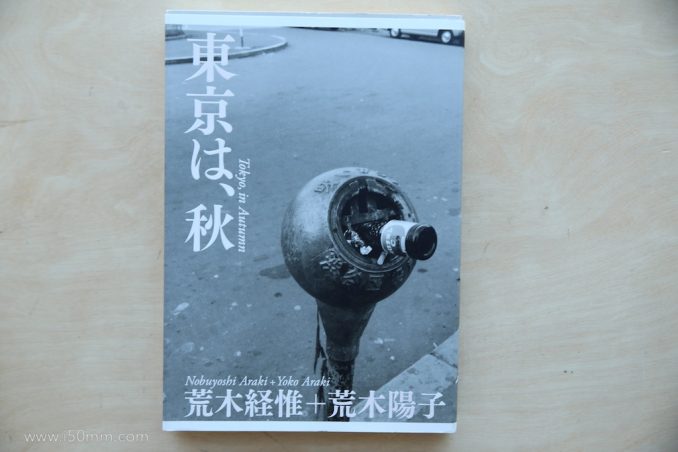

东京在秋天。有种在街头的感觉,不过文字看不懂。哈哈哈。over

看画册肯定对摄影有益,但是抱着提高摄影水平去看画册往往徒劳无功,甚至收效甚微。至少i50mm在街头按下快门前后几秒钟,并没有”大师附体“。甚至走在路上,“大师作品”都忘在家里了。

有的人天生喜欢摄影,视摄影为一项技术,是一种令人精神愉悦的运动,并不关心别人的作品。就算是看别人作品,也是学技术来的。这类人对于画册,是谈不上“喜欢看”,更应该叫“喜欢学”。哈哈哈。

有些人天生喜欢看图片,但并不喜欢摄影。身边很多这样的感性动物,他们看画报、看画册,对他们来说看图片是一项令人愉悦的精神旅行。生活中很多人都是这样的,各种彩色明星杂志、旅行杂志、风景明信片,都是他们的最爱,至于照片是怎么拍摄的丝毫没有兴趣。

有些人,既喜欢摄影,又喜欢看画册。他们不会刻意学习别人技术,只是喜欢看,同时喜欢分享自己的作品。其实,很多摄影师都是这样的。甚至很多人在资金允许的情况下,会打印成作品集。并且把自己的作品送给朋友,或着与同样制作画册的摄影师交换作品。这应该是摄影的高级享受了。当然,我们买画册,就是一种艺术审美的享受哇,精神食粮,哈哈。

各有所长。比如看到有人推荐某个书好 ,为了趁热打铁下单了。如果实在太贵,就百度一下pdf。纸质书可以从书店翻看,当场购买,尽管比网上贵一些,购买的体验有时候也是书的一部分哦。当然,拆快递也是一种兴奋的体验哦~但有一点是肯定的,纸,作为实实在在的媒介,触碰,是电子书无法给予的观看体验。

为什么徕卡摄影师要单独拿出来说呢?因为,用徕卡的摄影师更感性一些吧,性情中人,更关注精神层面的东西。感性的摄影师,自然比普通的技术流更爱看画册啦。所以,往往徕卡群体都认识很多大师作品,不知不觉的,你会发现自己已经跟那些“技术爱好者”拉开了差距哇~。而那些群体,可能一辈子都在讨论像素和高感这样的话题。

徕卡摄影师都爱看画册么?爱。当然,单反、微单、转接爱好者也爱看画册啦~。很多作家也喜欢看啦~

最有意思的是,往往销售最好的书籍是最基础的“相机说明书”,然后是“技巧、技法”,然后是“摄影历史和文化”。而如何解读画册的书籍,少之又少,写的人少,买的人也会更少。看画册的还是少数派,就像如今听cd、磁带、黑胶这种实体音乐的人一样少,甚至更少。

至于各种摄影教学、教程都在教你如何表达,是向外发散的。很多人也是这样在孜孜不倦的拍摄并发表,然后抱怨没人欣赏。并不是作品不好,而是没有观众。问题就出在了这里,摄影师除了创作,是否也该接受别人的作品呢?可以买、可以交换作品的方式,让个人画册流动起来。如果只会向外发散,而不懂得吸收,那学再多的技术和理论,摄影都没有未来的。记得谁说过,未来的书店只有两种书,一种是小说,另一种是画册。每个人都应该有出画册的权利,每个人都应该学会彼此欣赏~挖哈哈哈哈。只是咱们得找个经济实惠的方法才好~

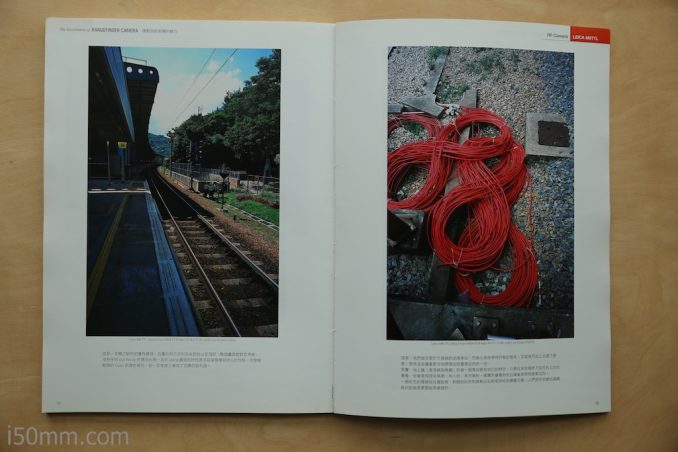

这是一本繁体字的原版书,但是里面有写到徕卡、柯尼卡、波浪之家,看着就舒旁轴相机就是看着舒服,当时根另外一个朋友一起买的。这本书就像流星一样,从pageone书店划走了,现在几乎难觅踪迹。

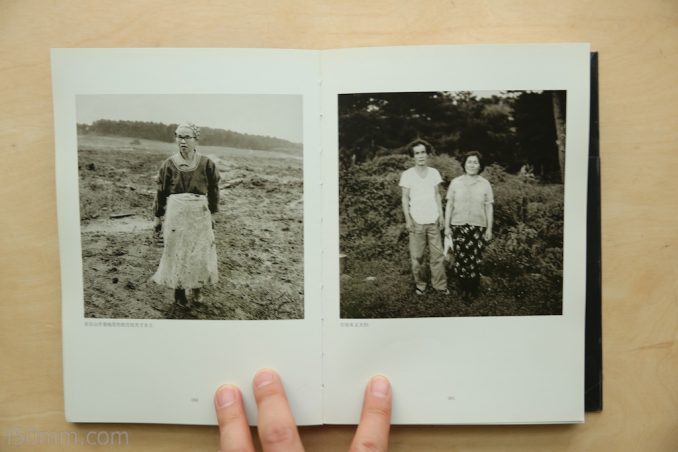

很惊叹135胶片可以印刷成跨页照片,而且单页清晰度非常好,色彩也很自然,胶片的魅力还是很大的。

不过旁轴相机拍摄的东西就是能感受到一种风格,是与单反不同的感觉。器材对摄影风格多少是有影响的。谁说过来着,如果你想换一种摄影风格,那就尝试换一套不同的摄影系统~啊哈哈。

总觉得这种器材书籍能让我回到童年,用一颗童心去看待器材。

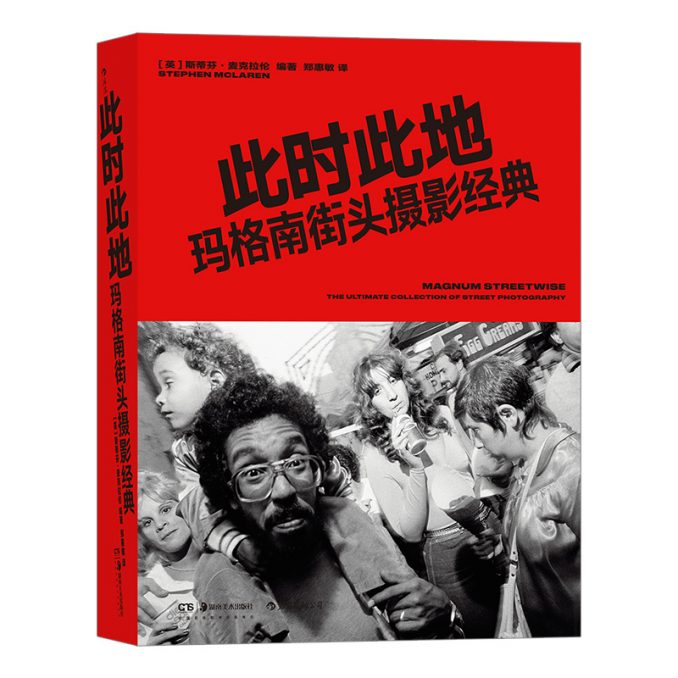

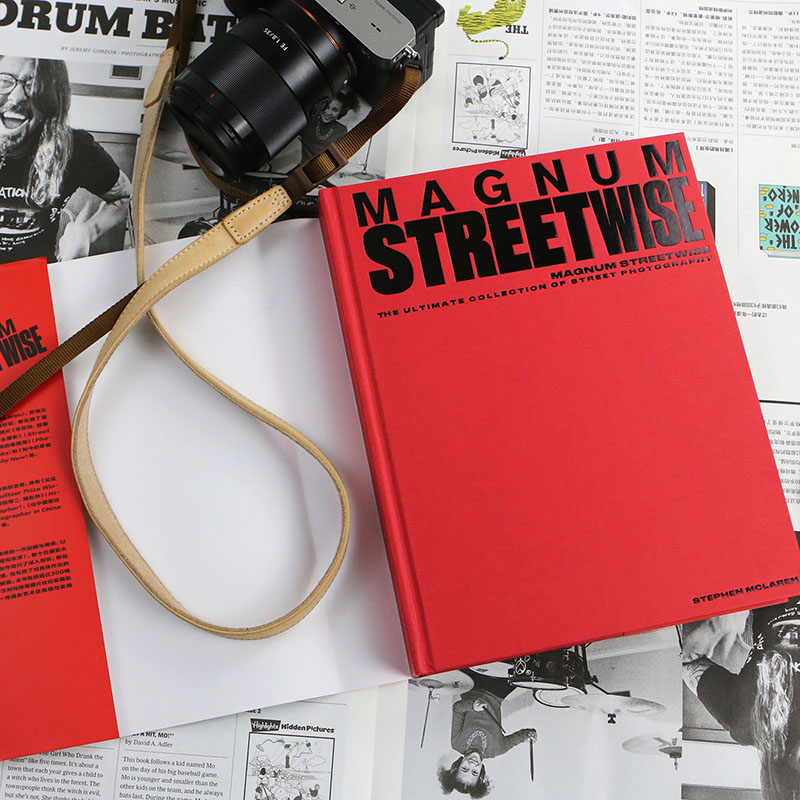

疫情前在大望路SKP应该是380多买的英文版《MAGNUM STREETWISE》,如今网上英文版210多。半年后港台版出来了,翻译为《马格兰的街头智慧》价格260元。

这两天还在跟清风说,他要买一本中文的,说要去SKP看看。后来他问了一位那边的朋友,说繁体中文店里383元,小贵哦。于是晚上,就去淘宝搜搜看 。如果你搜“马格兰的街头智慧”那出来的绝对是繁体中文版,都在200多元以上。只有搜索《此时此地 马格南街头摄影经典》才能找到简体中文版,挖哈哈哈哈。

有时候在想,如果现代设计的趋势是追求简约,那么摄影画面是否也可以拍的简约呢?乔布斯当年的广告直接用白色背景,开创了简约背景视频的先河。以至于如今的访谈类节目也都开始用单色背景。现代人对简约的需求是史无前例的。

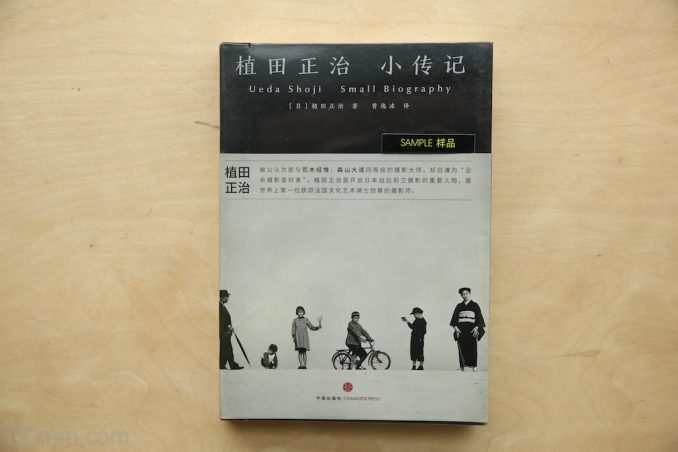

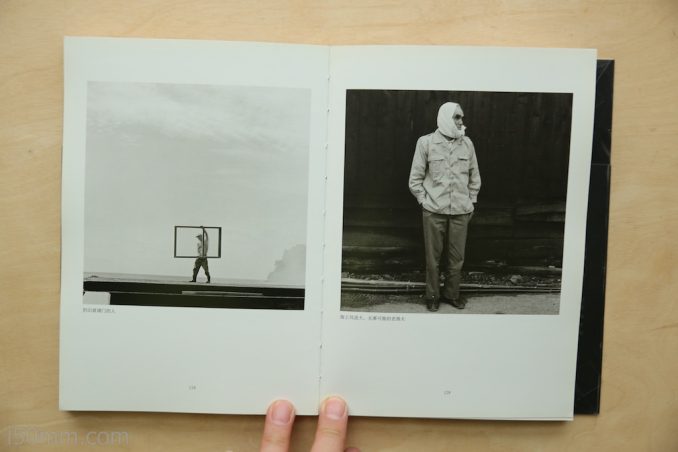

植田正治《 小传记》,让人不断在脑海中闪现两个字“简约”。工业化带来了包豪斯设计风格的迅速崛起。i50mm猜测,植田正治作为老一代日本摄影师,一定是受到了这种工业风格的启发。随着中国工业的发展,这种简约风格也逐渐被人接受。对摄影的理解是真的需要社会背景的哦,到了哪个阶段,自然就能看懂了。嘻嘻。是谁说过,简约不是少,而是去掉多余。

如果所有摄影器材都达到了顶级水准,那么测评是不是已经失去了价值?显然是的,其实无需达到顶级水准,哪怕达到了大多数人的心理预期,或超出一点点,那么测评就失去了普遍意义。

翻看从2000年到2020年这二十年的摄影器材测评、耳机测评,都有一个共同点,测评不过是网站小编们的文字工作,看测评也不过是给自己找个娱乐项目而已,不值得太当真。

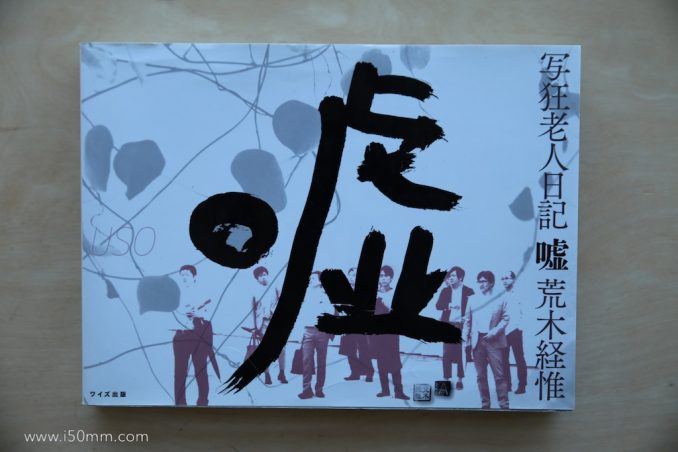

那么,摄影又何尝不是呢?看荒木经惟《写狂老人日记 嘘》,又何必太当真呢?又何尝不是娱乐呢?荒木其实就是在说:摄影师不要把自己看得多了不起哇,不过是一种娱乐哇。其实想想也对,摄影又不是科研,没有数学意义上的正确和错误哦。那么多爱较真的人,不如去搞科研,比搞摄影有成就感哇,哈哈哈哈哈。

继续阅读《写狂老人日记 嘘 》荒木经惟过去,曾经那么一段时间,单反相机是用来代表专业的,如今举着硕大的单反已经不再是彰显财力和生活方式的物品了,人们越来越关注摄影器材的实用性。那些设计的像运动鞋一样的单反正在悄然隐退,随之而来的是不注重外形的小型微单,全画幅微单让转接玩法到了顶峰。今天连除了传统厂商外,连适马都出全画幅微单了,可以说,如今是转接党的黄金时代了。

1968年生,毕业于法政大学经济学系。专攻老镜头、相机彩绘、数位红外线摄影等独门的相机兴趣领域。以玄光社的《老镜头生活》系列为代表,撰写过许多与老镜头相关的书籍。

朋友在日本搞到了澤村徹的这本《转接全集》,里面介绍了使用各种转接环的方法和样片,针对不同特色的老镜头选取了具有代表性的样片。包括:蔡司85mm 1.4、徕卡summilux 35mm 1.4 圣光、安琴35mm 2.5、佳能24mm 1.4等等。

不过这本书他只寄来了5本,目前还剩下3本。留给喜欢的朋友吧,哈哈。

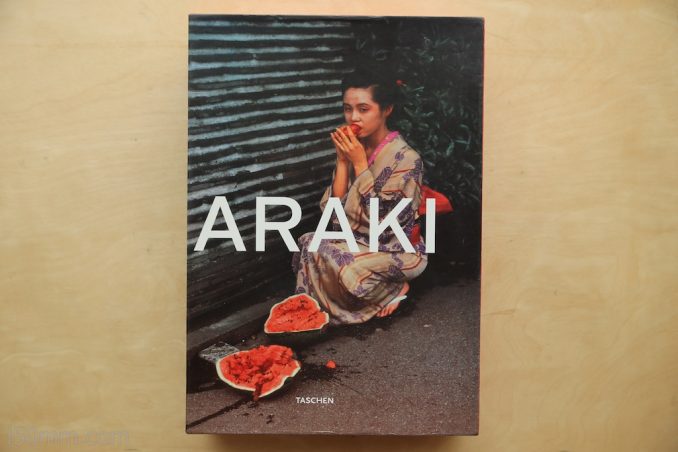

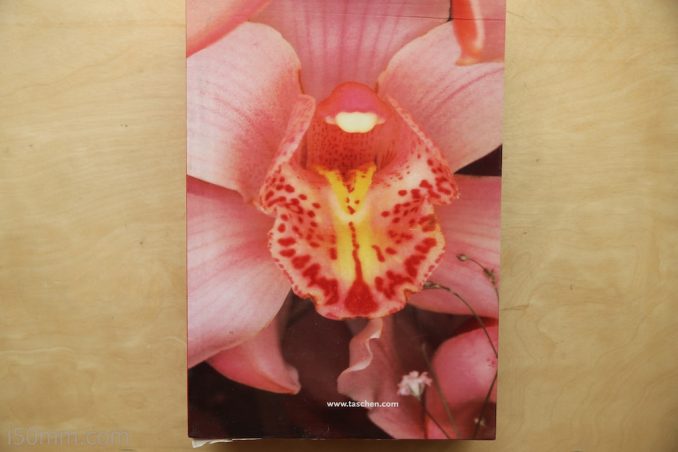

这本书包含了荒木经惟经典作品,包括情色、街头、私摄影,也是被炒作价格比较高的一个版本。当然一是绝版了,二是这本书似乎不能公开发售。当然情色只占据着荒木摄影的一部分,看了这本书也许你会发现,这个大师是全方位的色啊,当然也是全方位的爱啊。

翻看日本摄影总感觉有种与欧美不一样的独树一帜,极致的对立感,《菊与刀》写的还是有一定道理的。一些大师是拍摄唯美清新平静,把摄影器材钻研的超出设计师的预想。另一些大师却是把反构图、失焦、错误构图推向了一个新高度,此时的器材似乎成了最不重要的东西。

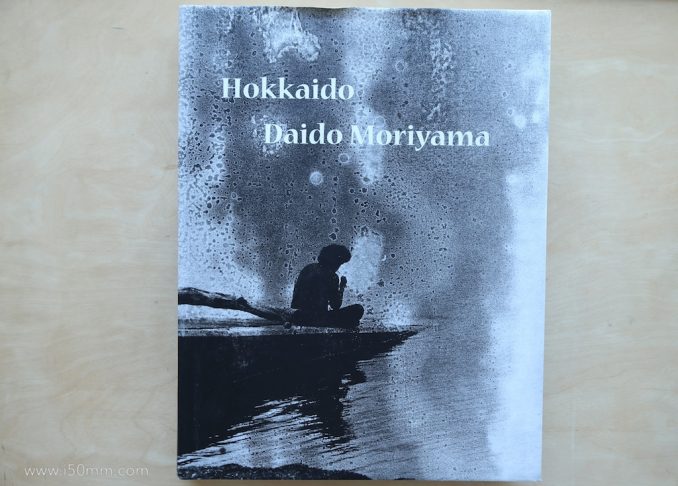

艺术这种东西无法用具体的语言来解释,也不应该是很容易被看懂的哦。那么,我就用一个比喻来解释吧。森山大道就像一位老人从海里打捞上一条受伤的鱼,吃掉它是你的幸福,治愈它是它的幸福,应该怎么做,交给观看者去选择。

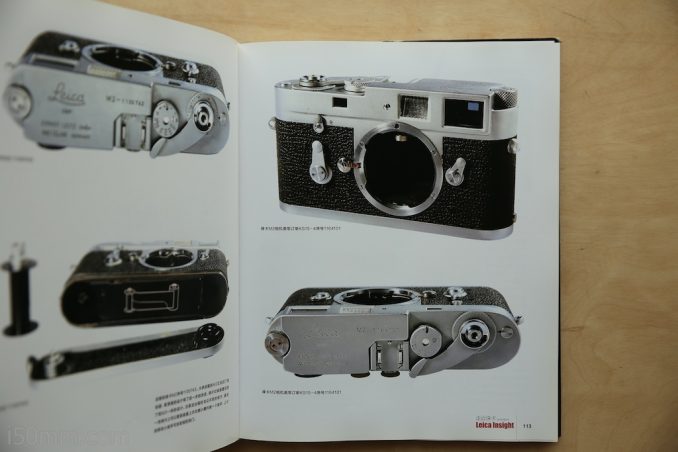

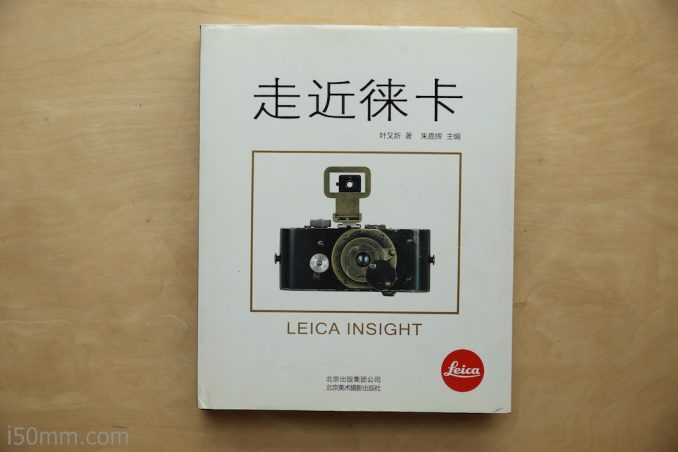

这本书是目前中文徕卡出版物中较为出色的一本。当年出来的时候由于国内徕卡玩家还太少,又赶上微单当道,徕卡收藏领域更是少人问津,所以这本书面试过早了。当年受到冷遇,曾经打折很便宜。后来逐渐玩的人多了,这本书的价格也上去了,现在还挺难找。

这本书主要介绍各个不同时期徕卡相机的发展情况,并涉及到了大量关于收藏的内容,一些特殊版本和限量版吧的精美图片。甚至i50mm根镜头里的器材也曾有过不少缘分,当然也有眼光短浅的时候,有出掉的,至今后悔不已。哈哈。不过没关系啦,徕卡的价值就在于流通嘛。

通过这本书你也会更深入的了解徕卡的精髓,和镜头的一些评价,是初入收藏领域的引导书。当然了,其实国内很多大佬,是看不上书中的机器的,对他们来说虽然是一些特殊版本,但尖货不多,哈哈,因为尖儿货都在他们手上。

当然了,遇到这本书,可以买来看看,随时翻翻,不定那天就捡个漏呢。因为,书中的嘎嘎新军办m2就落入深圳一玩家手中了。也不知道他知不知道……,晚一天没看到,就被那人6000元秒了,后来找商家要来了对方联系电话,想是加价买回来,对方说“你打错电话了”。

呵呵哒,走进徕卡,越走越近,要做到不卑不亢、不骄不躁、不喜不悲、不屈不挠、不慌不忙,一切都是缘分啦。