四月春风来了,和喜鹊的叫声一起来了,

喳喳声叫醒了半睡的狗子,

睁开眼看一看昨天的聊天记录,

嘿,大家在秀快门钮

这种黄铜自然腐蚀的按钮真不错,

日子的痕迹,

价格也喜人30多块的黄铜按钮……

总结

用十块钱的有的是手感,用原厂要的是情怀,用1500的应该是钱有点烫手呀~我还是用10块钱的吧😓

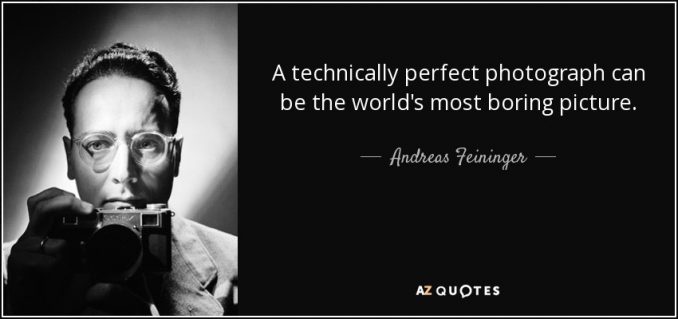

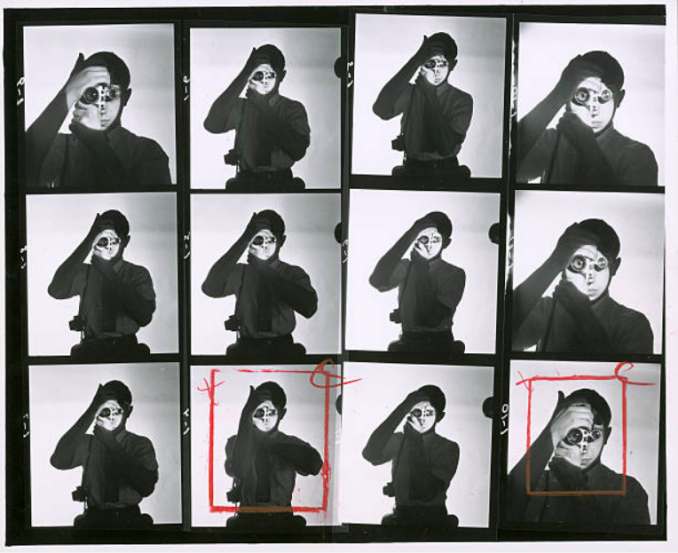

费安德烈亚斯·费宁格出生于法国的德国犹太人孩子,他是作家也是摄影师,而他的弟弟是画家也是摄影师。这哥们也挺折腾,在德国学建筑,后来又移居瑞典,专注于摄影。二战时移民到美国,成了自由摄影师。1943年,他加入了life杂志,主要拍摄静物建筑,很少拍摄人物或做肖像。但是他拍的一张人像照片却是他最著名的作品。那就是安德烈亚斯·费宁格为摄影师Dennis Stock拍的人像。

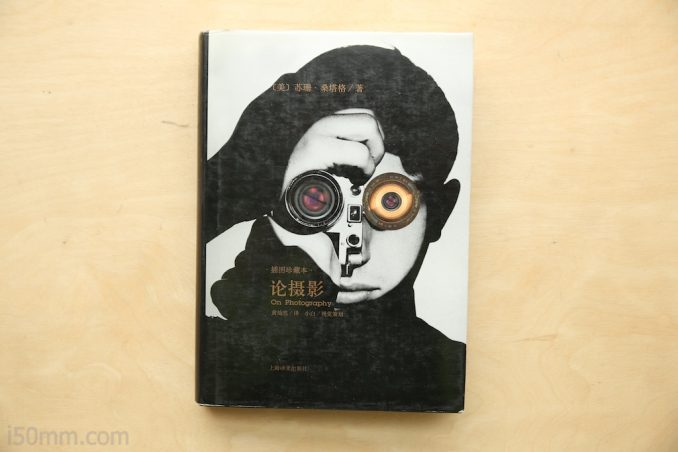

多少人买《论摄影》,就是冲着这个封面来的,打开一看,我擦好难懂,这书应该叫“摄影的哲学教科书”。随便从里面那几句话出来,说引自《论摄影》就可以装逼,还可以写论文。哈哈哈,i50mm看这个睡着好几次,最后总结出一个经验,基本上每个小节就读第一句就够了,简单明了,“收集照片就是收集世界”、“拍摄就是占有被拍摄的东西”、“照片提供证据”。看第一句就行了,后面都是在用哲学解释这句话,真的很难懂。

别看这本子很薄,里面的词汇真的没法理解,什么“有机社会”、“影像的影像”、“过去感”、“现代主义”等等让人琢磨半天的词语。另外还有长句子“**的**的**的**的**”,这尼玛是考验我中文段句么??

作者本身就是个哲学家,旁征博引,全是哲学,饶了我吧……这本书太学术了。并不适合每个人都看,适合摄影系硕士、博士,甚至教授仔细研究,配合哲学书籍一起。等把这本武功秘籍研究透了,你可以点评古今摄影师大师,批判当红摄影小生,佛挡杀佛、鬼挡杀鬼,为所欲为无往不利。从此跟人论摄影,不明觉厉。

同样书中提到巨大量的摄影师、诗人、作家和历史人物,我擦,没点底子真的啃不动这本书。

当然了,人家里面提到徕卡,哇哈,是的徕卡的小型化是一个摄影哲学的新篇章。哈哈哈,无论如何,这本书既可以装逼,又可以偶尔读一读,不要把看完做目标,不要把看懂做目标,只需要看几句能看懂的话,就够了。经典就是经典,经历里随便拽两句就是箴言。

照片可能比活动的影像更可记忆,因为它们是一种切得整整齐齐的时间,而不是一种流动。

照片只要展示一些新奇事物,就会带来震撼。

看邪恶电影如同看色情电影。

照片的伦理内容是脆弱的。

照片即就是赋予重要性。

超现实主义是一种中产阶级的不满。

贫困并不比富裕更超现实。

照片把过去变成可消费的物件。

照片当然是手工艺品。

照片制造的着迷,既让人想起死亡,也会使人感伤。

嗜好引语是一种超现实主义的嗜好。

没人透过照片发现丑。

自发明相机以来,世界上便盛行一种特别的英雄主义:视域的英雄主义。

有关摄影的最出色的文字,一直都是道德家们写的。

喜爱照片的道德家总是希望文字可以挽救照片。

这些话,你只需引用,就够让人佩服啦,时间已经证明,这本小册子就是经典,它确实能够看到更多摄影的本质以至预见未来。不过,苏珊桑塔格《论摄影》这本书确实购买要慎重,要么成为开启摄影认知的新世界,要么成为打击自信的最后一颗稻草。

(更多…)徕卡镜头对焦手感是很多人津津乐道的,但是很多老镜头都会有些发涩,维修保养的师傅都会有自己的办法。使用不同的润滑油肯定价格是不一样,往往很多人又只看重价格,所以除非你特别要求,不然没有哪个师傅给你用最好的,因为最好的实在太贵了。

镜头对焦手感的润滑主要来自对焦螺纹阻尼,螺纹润滑需要考虑到挥发性、腐蚀性、耐高温、耐低温、阻尼调教等等。要相信科学,这种细节是很讲究的。

相机和镜头使用的是精密仪器润滑油,要有一定的粘度,不能到处流,又不能太粘,那样就起不到润滑作用了,要能保持湿度,不随便干涩,还要保持形态,不能成为粉末,更不能成为有粘性的粉末,那样就掉渣了,你的ccd、cmos就等着完蛋吧。胶片机不存在这个问题,数码就要小心了。当年尼康d600“掉渣门”就是快门润滑油存在缺陷,应该是不够粘。如果你的徕卡m相机,因为使用了不好的润滑油而污染机身,那就太可怜了。

瑞士钟表厂家使用的润滑油,德国徕卡公司使用的润滑油。如果你能知道使用的是什么,那肯定最好。瑞士Moebius润滑油在国外维修保养似乎很常见。然后就是日本确善能公司使用的润滑油也是非常专业的,他们的镜头经受住了几十年的考验。佳能尼康自然也各有其道。具体型号我不好说。在过去最佳润滑油是徕卡使用的鲸鱼提炼的油,这种油给徕卡带来了丝滑的手感。但是由于环保,后来改为了其他的矿物合成油。当然这些好的肯定价格不菲,否则镜头也不会那么贵。

日本信越润滑脂口碑也还行,适合摄影器材的润滑脂。要想获得更高的性能,就需要使用专业的高级润滑油了。国内有人使用日本NPC矿油 A-74。——但我自己没有亲自试用过,也没听说长时间使用下来会有多好。如果使用一段时间,出现干涩,掉渣,请自行负责。国内保养师傅肯定也各有一套,至少段时间使用个十年八年问题应该不大,特别是一些高级钟表油,毕竟国内也有钟表公司。

无论如何,好的润滑油确实能明显提高手感,个人自己保养镜头并不难,做到最佳对焦手感才是最难的。同样的。徕卡m3过片里面的转动齿轮轴也是种白色的润滑脂,可以用很久几十年都没问题。

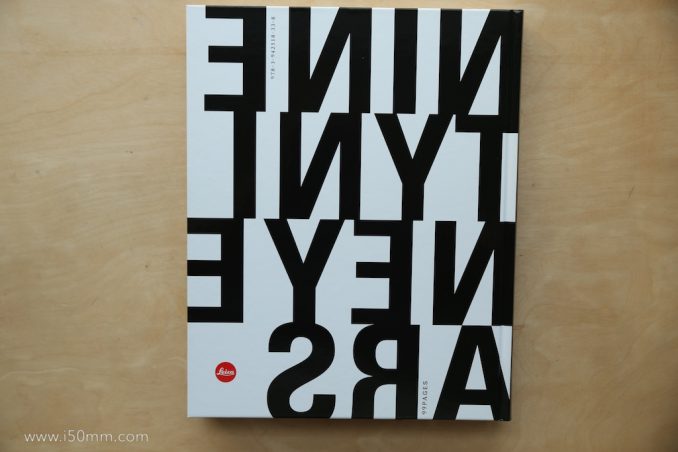

前些年北京王府井有家徕卡店,第一次在那里见到这本书,简直太精美了。店里只有一本,是非卖品,店员眼神里倒映出一枚资深的理想主义者。我这本Ninety Nine years Leica Book网上买的,花了足足1300大元,价格确实不便宜。国外130美元,如果在国外有朋友顺路带货还是可以省不少钱的。

这本书的编排非常有意思,不拘一格,不像过去那种正经的徕卡书,更多的是一种设计的幽默,让人垂涎三尺。这也许跟i50mm个人喜欢设计有关系,极具视觉冲击力,是一本随时翻翻都能激发灵感的书。

“ Ninety Nine Years Leica”(徕卡九十九年)在2012年Photokina展会上首次亮相,获得好评。在北美,徕卡专卖店,精品店和经销店现在仅提供不到1,500份英语版本。

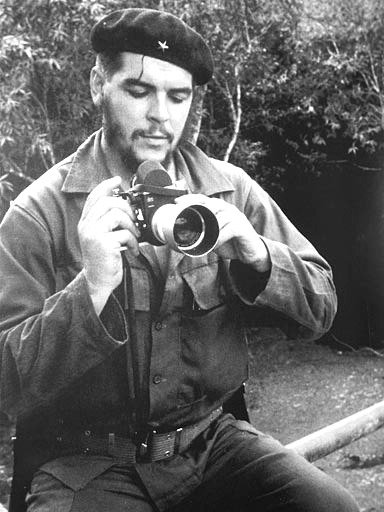

共产主义革命家切格瓦拉的影像一直是热门,谁要是能拍到那这辈子就有得聊了。以往在书上都是看到切的照片,原来他自己也会摄影呀。在徕卡99年画册里面见到来一张切格瓦拉使用徕卡相机的照片。哈哈

切格瓦拉这位医学生的确了不起,在那个年代学医的出了不少不起的人物呀,鲁迅、孙中山、冰心、郭沫若、冰心……。

在成为共产主义战士之前,切格瓦拉就已经是摄影的狂热分子来,阿根廷贵族出身,在那时候把玩相机是很正常的哦。在年轻旅行时都是相机随身哦。

(更多…)

徕卡镜头从始至终都保持着自己的色彩哲学,你不能说它完全的真实,但确是最耐看的真实感。虽然镜头版本之间有差异,也是在一个色彩框架内,哪怕是黑白时代的镜头,发色也是一个框架内。包括古老的summilux 50 1.5,光圈收到5.6,基本与现行的summilux 50 1.4 asph难以分辨。这种统一的色调是怎么做到的呢?

给出答案前,我们在看另外一个问题:为啥徕卡的镀膜颜色不一样,不同型号不一样,同型号的镜头也有不同颜色的镀膜。到底是为什么?

这两个问题合并在一起就有答案了:由于玻璃折射率不一样,徕卡合理的运用镀膜结构来矫正为统一的色彩。

“蔡司t*/宾得SMC/富士EBC”其实就是多层镀膜的代名词,是为了标榜自己镀膜的做法。传来传去传成了世界三大镀膜,徕卡很早就是开始使用多层镀膜了,徕卡内部叫WeCo镀膜,通常使用6层镀膜,根据需要增减。徕卡认为这是很普通的技术呀,不需要标榜自己啊。

这就让i50mm想到了sony a7系列相机,非要在机身标示“我是全画幅”,哈哈。全画幅有啥值得标榜的呢?佳能尼康从来不说“我是全画幅”。

徕卡八枚玉、50 1.4 e43、圣光这些镜头,都有黄金镀膜版本和紫色镀膜版本,镀膜颜色不一样,说明矫正多光谱是不一样的,出现这种情况主要是因为玻璃的折射率有变化。不同批次的玻璃实际的折射率有变化,为了一致的色调,徕卡要根据情况调整镀膜方案。

长有人说“黄金镀膜适合拍黑白,紫色镀膜适合拍色彩”,意思是黄金镀膜的镜头反差要小一些。这种可能性也是有的,因为最早流行黑白胶片,彩色胶卷要到八十年代才慢慢流行。徕卡黄金镀膜的镜头也越来越少,被紫色镀膜取代了。i50mm没有1:1对比,肉眼应该看不出多大区别,姑且相信吧,因为徕卡就是这样,能看到看不见的东西,真的。

有朋友发现自己的elmar 50 3.5在数码上使用不会碰到cmos,但却划伤了胶片机身m2内部的消光漆。这个现象确实需要注意一下了。造成这个问题的可能性有几种:

1、转接环精度不够,导致elmar旋入过深。

解决办法:换原厂转接环,或者现代新生产的转接环,目前的加工精度都很好了。90年代的副厂接环最好别用了。正常的接环一般elmar 50后期的无限远会停留在七点钟方向,早期的elmar会停留在十二点钟。

2、镜头前圈后面有一层硫化皮,根m2机身一样的黑色的,那个掉了也会导致缩头伸入太多。

解决办法:买缩头时看看那个黑圈是否完整。

3、镜头、机身兼容性问题。

不排除有些徕卡机身内的遮光板比较靠前的情况。目前没有收集到足够的证据。那位勇敢对哥们在m2和m4尝试了那只缩头,都划伤了。

解决办法:如果真是兼容问题,那么最好不要在收缩状态下旋转镜头,或者给镜头前圈后面垫一层垫。

4、镜头保养不得当。

有些镜头拆开清洗往回装的时候精度不是很准,比如套筒固定的稍微靠后了那么一丝丝,对成像没影响,但是正好顶到遮光板。另外一种情况就是镜头脖子与身子不配套。

解决办法:买elmar这样对老镜头,有灰、划痕很正常,不要太在意,能不保养就不保养。一些划痕个灰尘丝毫不影响成像。要是太在意就买新头,不过,徕卡新头也难免有灰。

最终那位朋友发现,更换另外一个转接环,镜头旋入截止点竟然不一样。基本定位为转接环镜头问题。旋入镜头深的是无牌接环,浅的是徕纳转接环。i50mm对转接环的建议是首选原厂,但是原厂太贵,可以选择几十块的国产,比如徕纳就行,因为现代工业加工技术很厉害的,精度很高。而十几年前甚至更早的副厂环精度是不行的。

那天咸鱼上一个人问我的一台机器卖不卖,我说暂时在用。然后看了看他发布的东西,然后跟他说,他的leica cm也很好呀,先玩着呗。他说“”瞎折腾呗,没有什么什么好😁“。对呀,这句话说到点子上了,徕卡的相机镜头就是这样,哪怕是附件都很吸引人,有种吃巧克力的感觉,丝滑香浓,意犹未尽。

从徕卡再扩展到其它旁轴,再扩展到口袋机,……吃不到的总是那么好。

对于选择镜头有两种思路,一种是先看测评再寻找镜头,还有一种是盲买之后再看测评寻找安慰呢。i50mm有时候是第一种,更多时候是第二种。

拍了一阵子,感觉嘿这个不错呦,再看看人怎么说的。有时候惊喜,嘿这个镜头别人评价不高呀,可是自己觉得非常好呀,值了,然后略带失落,心想,完了,砸手里了。

哈哈。有时候欣慰,看来大家对这个镜头评价都不错嘛……。估计很多人跟我一样,徕卡党很多都是是“反刍动物”。

器材党的“胃口”不好,挑食,追求“食物”的精美奢侈,拥有好的器材就有种主宰“世界”的感觉,其实呀,是肠胃的奴隶。为了好好消化,还得多走走,到大街上,拍一拍,运动运动,不能光顾着吃,再喝点i50mm做的鸡汤,香不香。香。

当年一个办公室的同事,他是玩单反的。见到我的徕卡机身上的镜头,问我,这是啥焦段?我回答,35mm f/1.4。

“卧槽,这么小”他脱口而出,“怨不得都说徕卡牛逼呀,确实不一样”。

目前135画幅的顶峰就是leica summicron 50mm f2 aa,别问我怎么得出来的结论,实验室数据?实拍感受?这是使用过次头的人公认的。顶峰,就是顶峰。那些人也有佳能尼康蔡司,没必要表演“皇帝的新装”。

没有数据支持的就是玄学?要达到镜头的顶峰是需要n层纬度的,是人的多层感知和异常多变环境的综合作用结果。你说徕卡玄,那么为什么人家一直玄在第一?有本事你蔡司也玄一个第一?