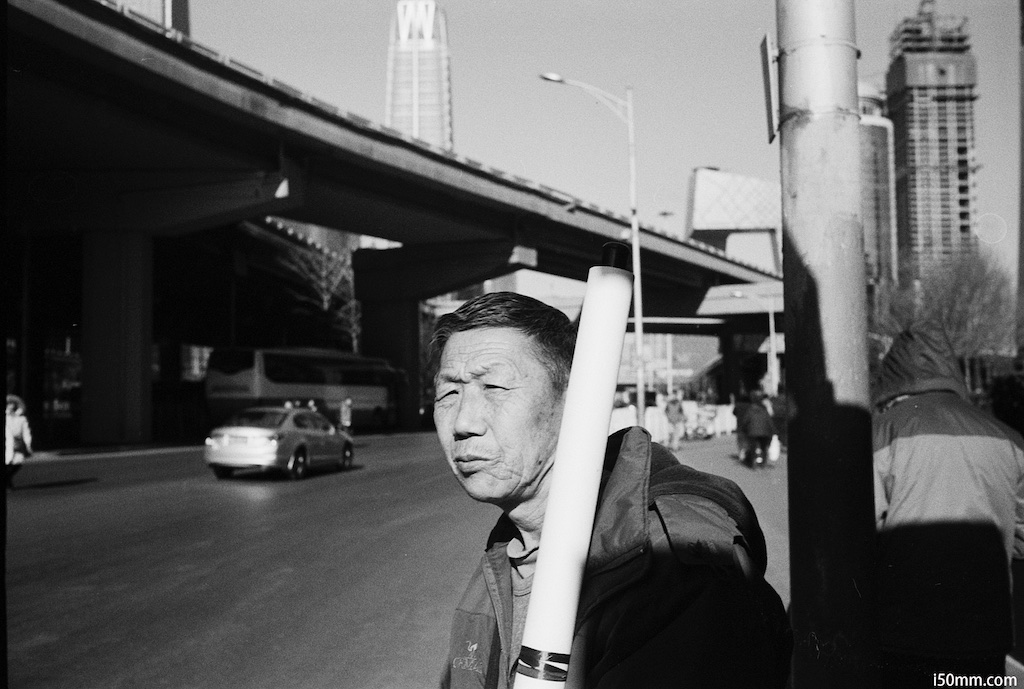

如果你在路上被摄影师拍到,千万别躲开。因有型儿的人才比摄影师还淡定呢。这位有型的大叔,人家稳稳的看着我拍,我都慌了。似乎我不拍好,辜负了人家的一片坦诚。街头摄影啊,一旦路人不觉得尴尬,尴尬就是咱摄影师自己了。

今天明天需要考虑的事情就是如何让相机里的银盐燃烧。

有朋友收了一支很特别的镜头,徕卡summicron 90 f2镂空版,那价格非常诱人啊。因为这样的镜头不多见,我翻了几本徕卡资料书均未找到资料。后咨询了一下香港的一位收藏专家莲花海老师,才搞明白,原来是summicron 90早期少见的版本。

徕卡早期的镜头做工真的没得说,哪怕是粗壮的镜头也是细腻的做工,丝毫感受不到敷衍,每个细节都流露着一丝不苟啊。这镂空的设计应该是为了方便读取光圈值,毕竟口径大了,定位光圈有个框框更方便读取哦。

也许是镂空这道工序有些复杂,也许是出于成本考虑,这样的镂空设计没有延续下去,以至于连很多资料书籍都找不到记载。

这个椭圆镂空框竟然可以穿越时空,非常符合现代的审美,现在不是都在流行椭圆边角设计么。这样一个集美观与功能为一体的设计,要是能出现在现代镜头上那将是非常令人激动的事情哦。

这种镂空设计可能还出于一种考虑。因为口径大,很容易不小心误触碰到光圈环,90mm/2把光圈环设计的细小就是出于这个原因。而镂空可以让摄影师拍摄前快速检测光圈值,防止由于误触碰拍出不准确的曝光。

在细心看看,嘿,这开孔的长度就像一只普通summicron50的镜头直径哦,真可谓是用心良苦。徕卡毕竟是徕卡,每一处改动都不是随随便便的哦。

颜色是光谱给人眼的错觉,它是光能反射到眼睛里的波,物质本身是没有色彩的。可是啊,人啊,是万物之灵,他借助光线配合心灵给万物上了色。

黑白摄影是剥离了我们的这层幻想,很多人看到黑白照片就会很慌张,原来现实本是无色的,一时很难接受这个事实。

摄影好比站桩,把自己定住,此时人才有可能往内观,甚至有人能看到自己的五脏六腑哇。黑白摄影也是进入内观的一扇门,不过进入这个门得有心里准备,你会发现自己有过多少虚妄,原来自己只是平凡的摄影师啊,哈哈哈

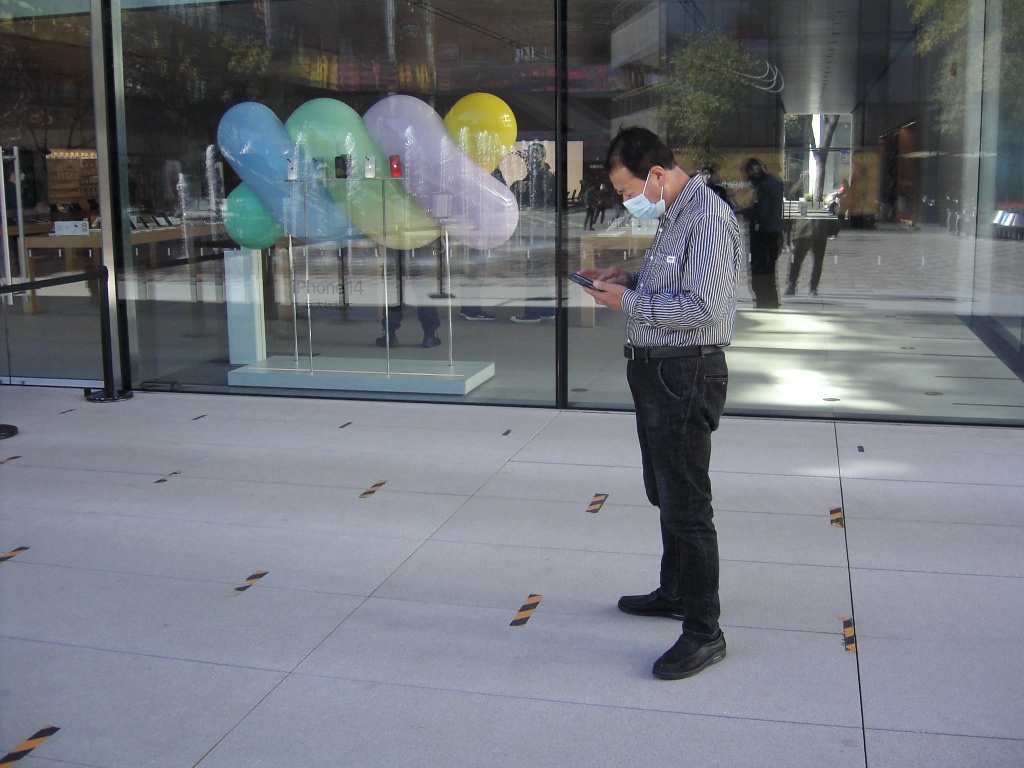

有时候在地铁里,风吹过来,忽然感觉自己就是浮尘,每个默不作声看手机的人也都是浮尘,这一车浮尘从东到西。我闭上眼睛就像在太空穿梭。睁开眼忽觉,是光,让我们觉得自己与众不同,是摄影,让时间停留。

闭上眼,脚下像踩着滑板太空遨游

睁开眼,是大千世界

闭上眼,是狂魔乱舞

睁开眼,是人世浩荡

这一闭一睁

恰似那相机的快门

一开

一合

作为135相机的开山鼻祖,徕卡不需要向佳能尼康致敬,更不会供奉康泰时和哈苏。拜佛其实就是拜自己,跪有型的泥塑金身只是形式,内含是找到自己的本真。徕卡通过复刻自己的方式寻找初心,这是再自然不过的事情,是件好事。

人啊,往往在遇到困难时才会想到拜一拜自己的祖宗,才会想到重新审视自己,徕卡啊,一定是有困难了,也许是因为全球经济不景气的原因吧。

说实话,德国是个大陆国家,其实与我们有很多思维相似的地方,也是非常注重传统的,他们特别表现在工业设计这方面,作为老牌工业国家,做东西更注重品质和使用寿命,与美日那种快消品思维有很大区别。徕卡本身的耐用性和对老产品的兼容性,是一种有违当下快速迭代的商业规律的。

不为商业诱惑所动,也依然坚持做自己,而不在乎结果,自得其所。不由得让我想到了关二爷,一以贯之的坚持自己的原则,这才是我们拜关公的原因。全球有那么多徕卡铁粉,那可不是无中生有的盲从,必然有其玄妙的地方,所以才有徕卡信仰啊。

又翻出了这台contax sl300rt,上一次用它,还是2017年了,虽然只有320万像素,但是捏在手里就是给人踏实的感觉,这就是康泰时啊,哪怕是一打名片大小的相机,也让人用的那么安心。

看了这个小机器拍的照片,再一次不由得感慨,相机ccd的极限到底有多大?这可是2003年的相机哦,马上都20岁了。芝麻大的ccd,竟然可以出来这样的效果。看到这里,也许leica m8、m9的用户更安心了,连300万像素都可以挺20年,我们再挺20年也不在话下啊。嘻嘻嘻

最令我惊奇的是它的宽容度怎么可以这么高,中午的大太阳,阴影里不黑,高光下不过。在这点上,可能现在很多入门aps-c画幅相机也做的不那么理想吧。是ccd的功劳么?有可能。下面这张照片,👇树荫、阳光下、室内、包括边角阴影里的楼梯,都竟然可看。

当年contax这个品牌是京瓷旗下的哦,所以也有一款相同型号的京瓷相机,他们的主要区别是在镜头上。contax配的蔡司镜头镀膜是绿色的,而京瓷里面有蓝膜。蔡司头对高光和暗部的控制力,确实要更好一些。

我不赞美旧科技,但我赞美旧科技曾经曾经带给我们的幸福。

江湖上一瓶酱油引发了不少思考,似乎现代人都很“穷”,“穷”的连“穷苦年代”的酱油都打不起了。其实啊,何止酱油。

摸一摸我们的衣服,有几件还能找到小时候棉布的触感?是我们穿不起棉布了么?应该不是,但凡能省一点,厂家就会省一点的。成本最后控制的衣服里没有棉、酱油里没有酱油、奶茶里没有奶。

然而,相机包里却有一个异类,是的,连真材实料都成了异类了哦。不光是咱们这里,放到整个世界来说,使用真材实料的也都是异类了哦。工匠与艺人家的产品一向是我喜欢的哦,他家这款内胆包触感非常好,真的是小时候棉袄的触感。

我也有几个网上买的蓝色内胆包,便宜实惠。不过说实话,尼龙的触感有一种急躁、毛躁的性格。这种情绪是会传到给用户的哦。第一次触碰到这个工匠与艺人的内胆包,立马让我觉得买下它,尽管当时的价格可以买好几个国产包了,但是它的触感确实令人记忆犹新。

这款包的设计是专门针对徕卡和微单的,一机一镜很合适,可以放到双肩包里。它的松紧带设计很快就被国内一些包抄来了。虽然形似,但是他们并没有领悟工匠与艺人的“触感”,因为这款包的触感才是它的灵魂所在~。其实,所有工匠与艺人的包,功能并没有被过分设计,“触感”才是它的灵魂。而这也是其他摄影包所有没有的,这也是为什么用过工匠与艺人的,会持续的用它的原因吧~