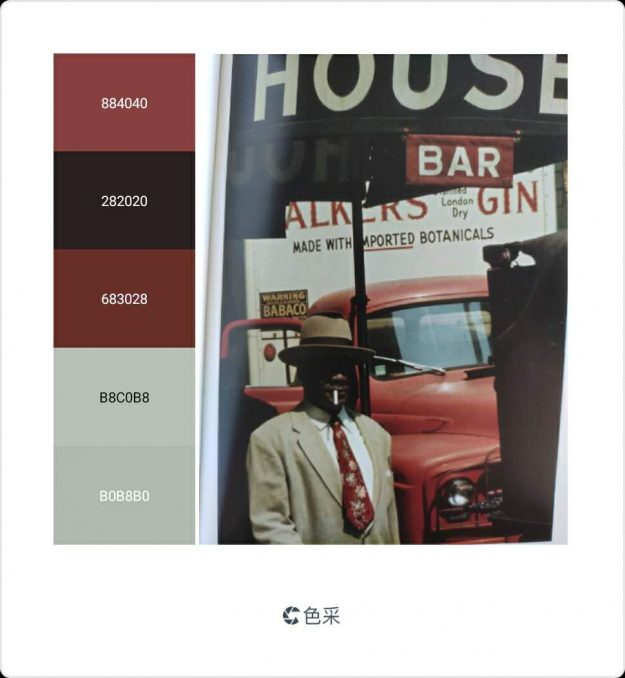

徕卡长焦+色彩胶卷=街头摄影大师?

徕卡长焦、色彩胶卷,是离街头摄影最遥远的词汇,这位大师却运用的如火纯青,而且这老哥的街头摄影也是“摄而不影”,一把年纪了,才公开自己年前时的街头作品。

90mm镜头是很考验眼光的,Saul Leiter选择简单而又有韵律的画面,看不出一点矫揉造作,自然纯熟。Saul Leiter的作品很洗脑。

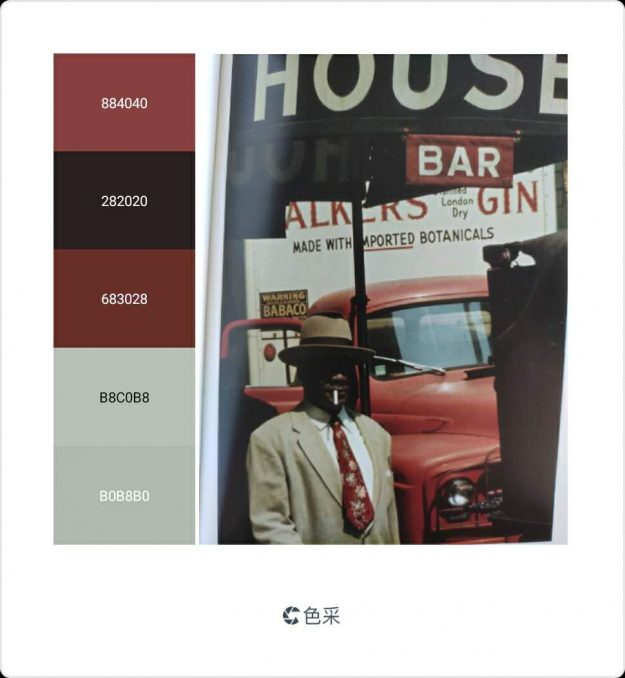

使用“色采”软件抓一抓Saul Leiter的照片,发现还是蛮有意思的。

徕卡长焦、色彩胶卷,是离街头摄影最遥远的词汇,这位大师却运用的如火纯青,而且这老哥的街头摄影也是“摄而不影”,一把年纪了,才公开自己年前时的街头作品。

90mm镜头是很考验眼光的,Saul Leiter选择简单而又有韵律的画面,看不出一点矫揉造作,自然纯熟。Saul Leiter的作品很洗脑。

使用“色采”软件抓一抓Saul Leiter的照片,发现还是蛮有意思的。

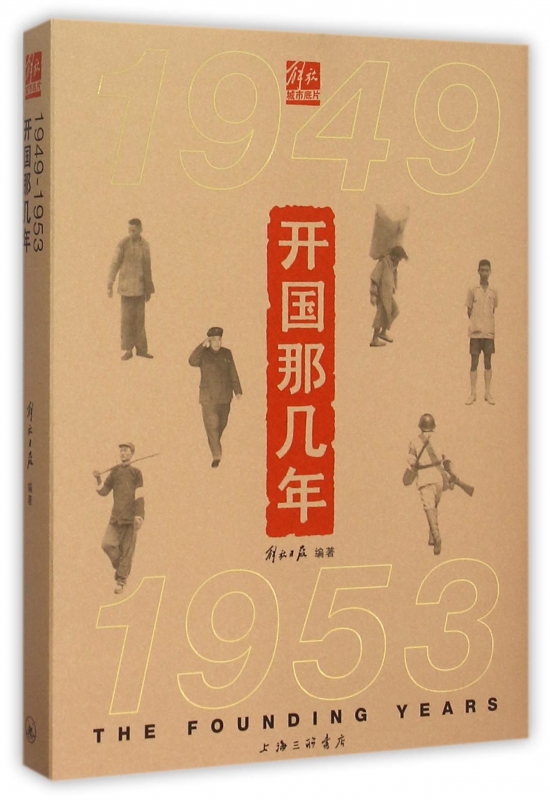

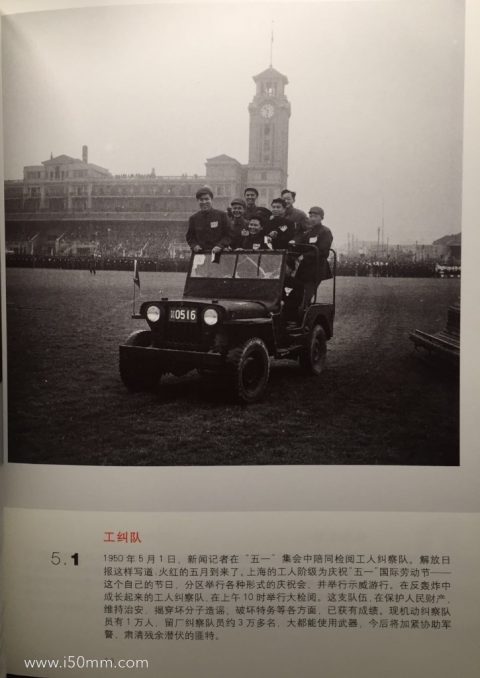

798有个老牛书酷,路过的时候经常看看,买过不少书。那天老板娘跟我说来了一批好书,卖的特别好,70块拿走。原来是解放日报编著、上海三联书店出版的《开国那几年:1949-1953》,翻看一番,我噻,着实把我震撼了。都是从没见过的照片啊。而且从画质到构图,都具备顶级纪实摄影的水平。

1949年的摄影器材都是蔡司、徕卡、福伦达、禄来什么的,日本器材还没流行,所以画质真心的不错哦。一看就知道是德系镜头,哇哈哈,油润的很。

书中介绍,图片都是来自解放初期由解放日报归档的珍贵资料。那时候的摄影师要求水平非常高,起初最多每人只能领两卷,后期最多也就五卷。而且对照片的要求也非常高,比如一卷135底片有36张,至少有33张可作为成品。看看咱们现在的数码垃圾,再看看那时候的胶片,就知道什么是珍品了。

我虽然一直喜欢马格南那帮人拍的照片,但是布列松他们拍的中国人有种陌生感,虽然构图很艺术,但总觉得隔着玻璃触碰不到灵魂。还得看中国人拍的中国,才更深入。摄影还是得深入生活才能深入人心啊。

还得感慨一番,新中国确实伟大,短短4年,干出那么多事情,除了敬意,也只能表达敬意。

这本说虽然表面包着一层牛皮纸,内部印刷真心精致,好书强烈推荐。

根据i50mm自己的实际拍摄经验,徕卡哪怕是最新的summicron 35 f2 asph、summilux 35 1.4 asph都有暗角,而这种暗角不是每张都出现,而是在一些特定环境下自己就显现出来了,而且对整体气氛有增加,老版镜头在这方面更是运用的如火纯青。这种对暗角的把控能力决定了哪些是传奇镜头,那些是平庸的镜头。实际上i50mm都是关闭数码m机的镜头检测的,打开后会减少暗角,同时也减少了性格。

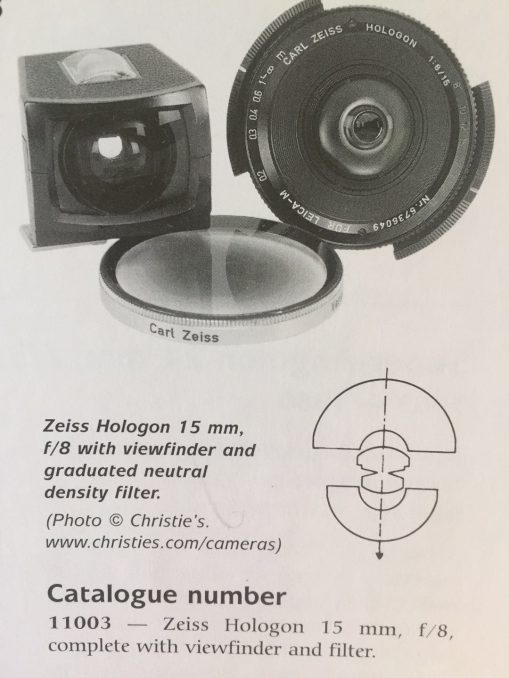

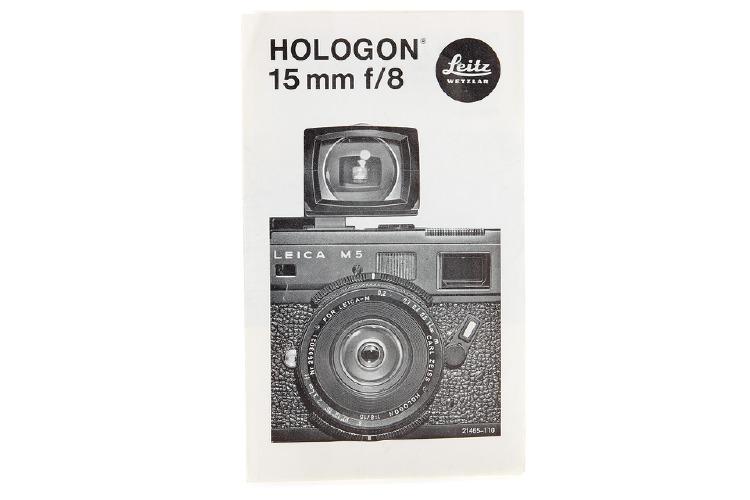

徕卡向蔡司定制的传奇15mm/8镜头,号称世界顶级无畸变的超级广角,由于装配工艺过于复杂只生产了300来只。也有说是350只,实际可能是徕卡定了350只,实际交货300。目前存世很少,都是常见于拍卖会,基本在十万元级别。它的替代品就是康泰时修改了光学设计,给自家的contax g1、g2配的g16 mm f/8镜头。这枚镜头简化了组装工艺,使得可以低成本大量生产,尽管如此这枚g16也是最贵的g系镜头,全套带中灰镜的要过万元。

这枚徕卡定制的15mm光学设计实在诱人,但十万元级别的售价确实只有仰视的份儿了。很多朋友担心在数码上的表现,这种后组深入机身的设计对数码肯定不够友好,数码调成黑白就行了,只是拍彩色有红移而已。

都知道旁轴镜头的优势是小巧,可是为什么小巧呢?简单来说,焦距是镜头光心到底片的距离,焦距越短光心离底片越近,所以广角镜头后组都跟着更靠后,而90mm镜头最后一片玻璃就很靠前。旁轴镜头可以离底片非常近,这就给镜头设计提供了很大自由,可以制造出非常小巧的超广角,这枚15mm/f8就是这样的饼干头。很薄,让现在的微单镜头都汗颜,更别说单反了。

为什么单反广角头都那么大?甚至比长焦头都大,因为单反在镜头根底片中间有个反光镜结构,无法深入,于是有了一种理念。就是给广角头屁股后顶上一个望远镜,让广角的成像平面可以垂直投射到底片。于是r单反镜头的体积就开始变大了。

Carl Zeiss Hologon for Leica M, in beautiful, near-mint condition, clean optics, with matching finder, center filter, original brochure from 1974, rear cap and maker’s box with matching serial number (!), one of the best examples of this special lens we have seen

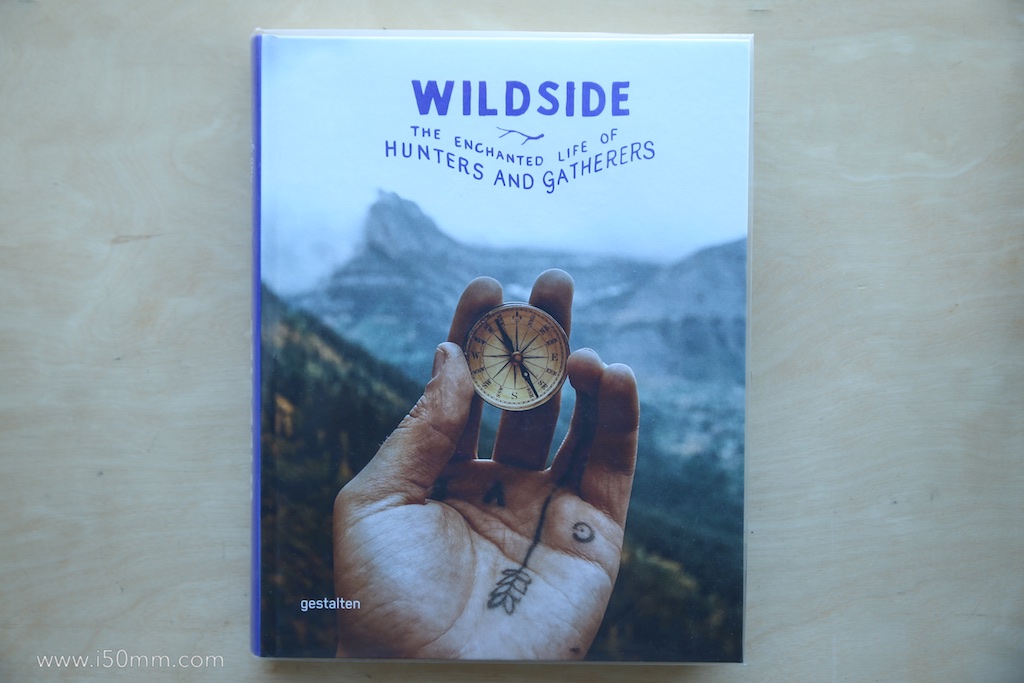

Wildside于2016年由总部位于柏林的出版和创意机构Gestalten(或更正式地说,Die Gestalten Verlag)出版。从图片的精心整理到文本的布局,这本书适合随手翻阅,每一页都令人愉快。但这不是一本摄影书,却是一本图片非常棒的书。坐在办公室,翻看翻能嗅到泥土的清香。

这不是一本从头堵到尾的书,找到感兴趣的照片,然后根据前后文翻看,就这么简单。促使i50mm买下它的是里面出现了徕卡相机,还有其他相机,嘿嘿,野外+徕卡+美图。

这是一本走心的摄影知识汇总集,通过关键词索引的方式汇集了各种摄影知识、故事、理论等各种文章,i50mm感觉作者的目的就是打乱教条的摄影历史理论,不闲置在时间线里,而是通过关键词,让摄影知识各自成文,你可以随时翻到一个感兴趣的关键词,然后看下去。

继续阅读1416摄影辞典

杂志不像书那么经典,却有种不完美的美。在淘宝上搜“徕卡杂志”,我赛,除了徕卡LFI杂志外,竟然出来一本B杂志Leica专辑。立马拿下。

品牌,有韩文和英文两个版本,当然我买的是英文,因为韩国人写的英文对我来说比较好理解,哇哈哈。这个Magazine B很有个性,一年出十本杂志,每次介绍一个品牌,从一个独立的视角去解读品牌,B就是Brand和Balance的缩写嘛。而且人家写品牌不接受预约,不接受广告费,全是从自己的角度选品牌。靠谱,第34期就是LEICA哦。 继续阅读Magazine B LEICA

从2008年开始的十年老博客tokyo camera style向大家推荐。也许很多人早就知道这个网站了。这个哥们起初是拍一些游客的徕卡,后来也加入了尼康,后来又收集了其他相机的照片。他在东京街头发现有意思的相机,就跟人要求拍相机,对方往往很疑惑,只拍相机么?……嗯……

Tokyo camera style收集的大多数相机都是胶片的,当然也有少量徕卡M8这样的数码相机。在现在这个时代,数码相机能拍出非常棒的照片了,甚至手机都替代数码单反了,为什么还有那么一撮人带个只能拍36张胶卷的铁疙瘩晃荡?没有人逼他们啊?这是个哲学问题。 继续阅读东京街头相机展 Tokyo camera style

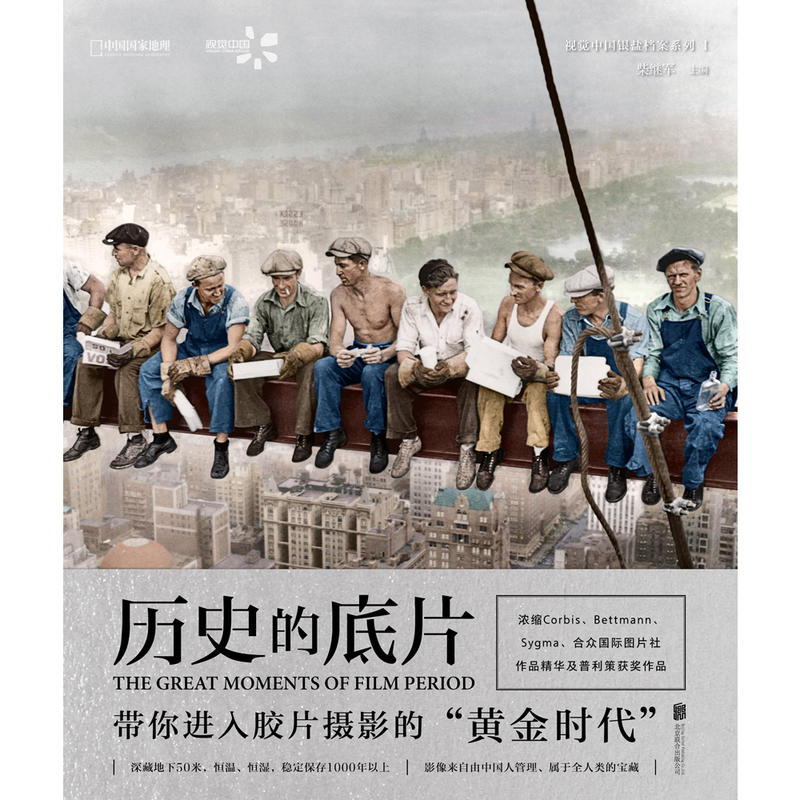

在胶片年代最有名的,也是水平最高的图片社就是马格南,其他图片社的摄影师都已能加入马格南为荣。这两年胶片回暖,出了很多胶片画册,有好的也有不好的。 继续阅读趴在灯下看照片《历史的底片 胶片摄影的黄金时代》