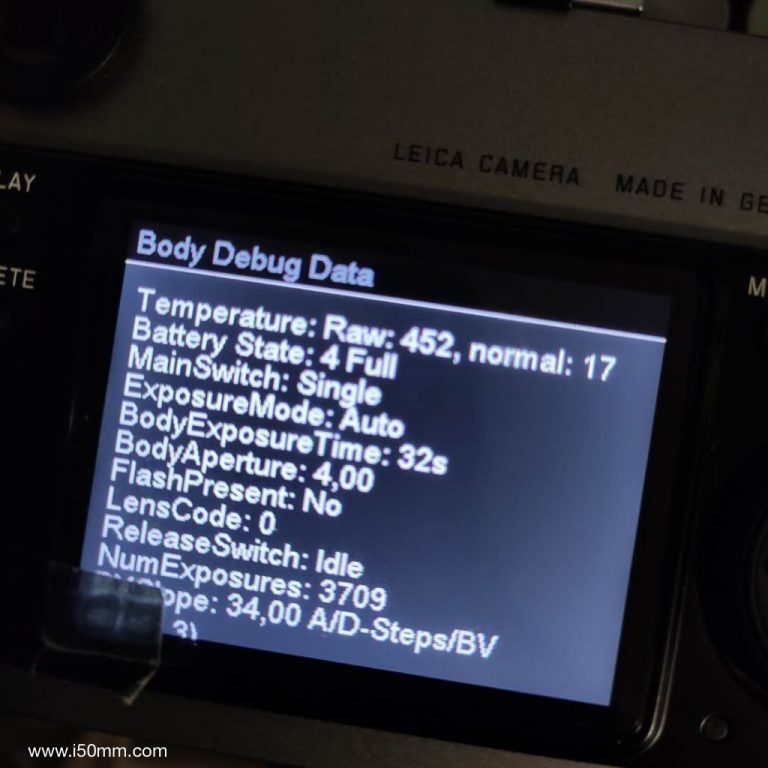

徕卡相机进入工程模式可以查看快门数和固件版本等信息。但是这个模式还是不常用的,所以也记不住,每次都百度一下。经常碰到不靠谱的答案,于是在这里把靠谱的方法整理出来了,做个备忘。不过要注意哦,千万注意,在这里也就看看前两项,后面的千万别瞎逛,弄坏了就麻烦了。看完就关机。

方法:

开机,Delete -> up (2x) -> down (4x) -> left (3x) -> right (3x) -> Info

翻译:

先开机,Delete->向上键(点两下)->向下键(点四下)->向左键(点三下)->向右键(点三下)->Info键

记法:

感觉德国人很有意思啊,这不是天主教画十字祈祷么。看看是不是在画十字:点击delete删除杂念,上面点额头、下面点胸口、左肩、右肩,至于点击的次数可以看成手指的数量,点额头2个手指,胸前4个,左右3个,点击info引导心灵。挖哈哈哈哈,有木有道理吧。

Firmwar Info 看固件版本

Body Debug Data 看快门数

Hardware IDs看硬件id