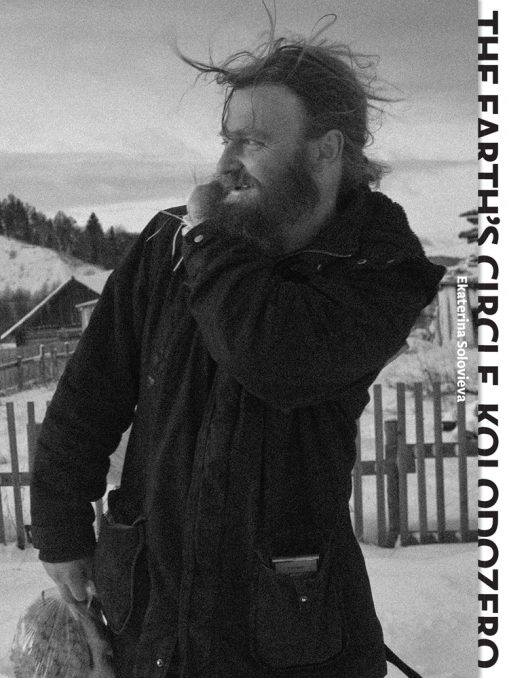

在pageone书店被《The Earth`s circle. Kolodozero》的封面吸引了,冰天雪地中,回首前行,他的头发和胡须在风中飘摆,眼神中透露着一种单纯、反叛, 风一样的男子。不由得,驻足翻看,这是一本上乘佳作! 于是毫不犹豫的买了下来。如果说摄影是视觉艺术,那这本画册是渗透灵魂的艺术。

俄罗斯摄影师Ekaterina Solovieva独特的黑白影调,能让人感受收到一种残破、悲伤、坚定、积极、乐观,悲怆的诗意。我的坚强并不多,只比苦难多一点。

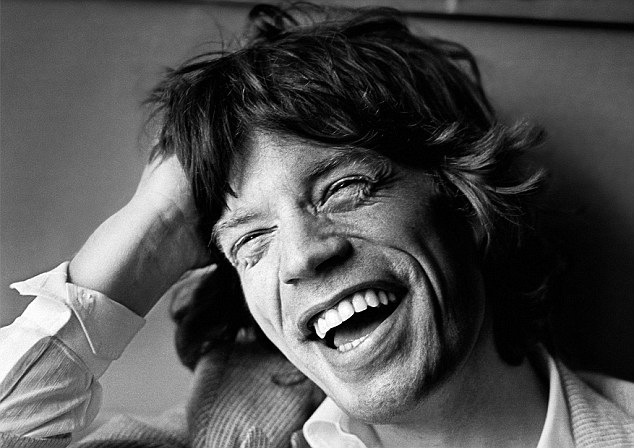

书的的内容围绕封面那位明星犯儿的牧师Arkady Shlykov展开。 Kolodozero 是俄罗斯森林深处的一个小村庄,人口很少,2001年, Arkady Shlykov于神学院毕业,带领着重建教堂。起初当地人对这个摇滚犯儿的牧师是抵触的,后来他们都爱上了这位“明星”,欣赏他的平和于温柔。

全书分为9个章节:Viking、Runaway、Christmas、Easter、Summer、Yurka、Fall.Grape of the North、The Interlude to Winter、Life Report。分别穿插黑白图片和文字故事。开篇第一张图片是车窗前迎面而来的大雪,准备迎接心灵的冲击吧。

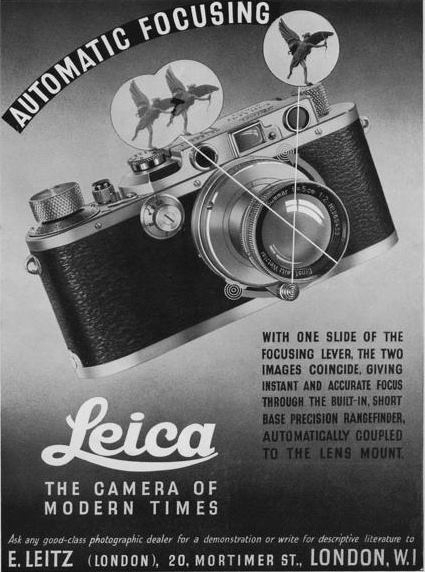

对这本画册实在太喜爱了, 我把这本书推荐给周围的人看,他们也都被这种诗意的摄影打动了。目前能在pageone实体店购买,亚马逊网站也能买到,但要等个把月。 于是我想看看摄影师更多资料,原来她的作品在BBC、GEO都有见到,也搜到一篇徕卡leica lfi的文章。The Earth`s circle. Kolodozero这个项目的网站https://ekaterinasolovieva.com/。

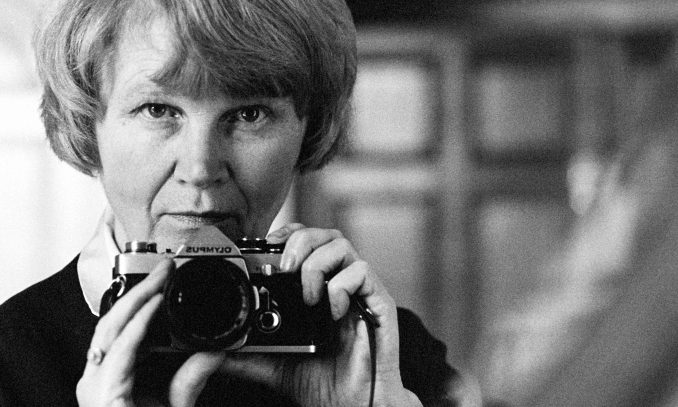

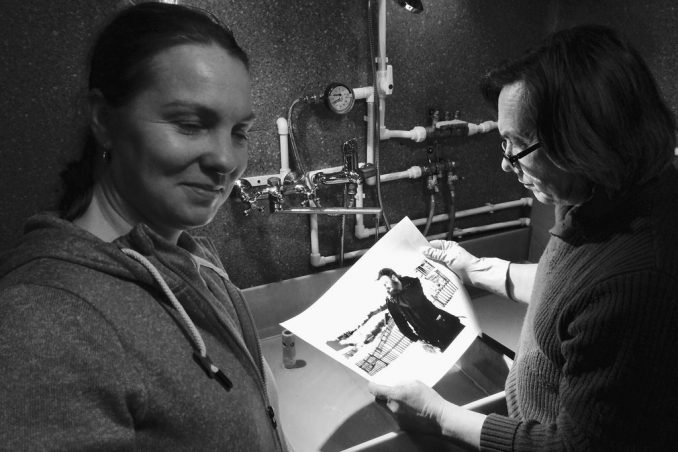

黑白胶片大师

摄影师 Ekaterina Solovieva 是黑白胶片大师,有种独特的摄影风格,给我很大启发,跟欧洲、美国的风格不同,原来摄影可以这样呀。后来在instagram上找到了摄影师Ekaterina Solovieva,了解到为了拍摄这个项目,她整整花了9年的时间。她还告诉了我一个震惊的消息,就在这本书出版的第四天Arkady 去世了。这本画册里记录了生命和成长,出生和死亡,告别和失去,这都是人生终将经历的一部分。

出版社

画册是由Schilt Publishing出版的,装帧非常有气质,封皮是网纹纸,给人一种磨砺的触感。黑白影调印刷也非常棒,文字排版一气呵成。似乎能感受到俄罗斯的冰天雪地。

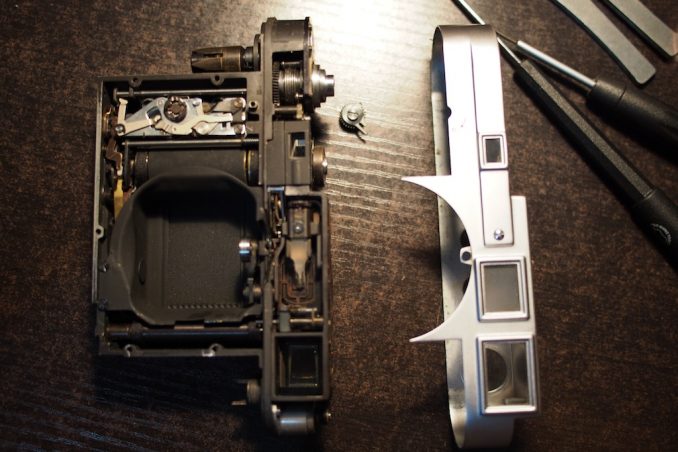

大师与徕卡

徕卡m6、summicron 35mm f2 asph 黑漆版、summicron 50mm f2 rigid。

总结

如果你手上只有法国、美国画册,那么我强烈建议你购买一本来自俄罗斯的这本画册《The Earth`s circle. Kolodozero》,是一种完全不同的令人惊叹的风格。这是一片坚实的土地,长出不屈的灵魂。

再说一些题外话

还是那句话,我们国内摄影师拍的很多画册下手太重,把农村拍的惨兮兮的,其实人家自有乐观的一面,那些摄影师却看不见,也拍不出来。所以我几乎不买国内摄影师的画册。不要向我展示秋寒,我的心里需要春天。

不光摄影,电影也是如此,国内导演下手太重。《1942》、《南京南京》等这些电影镜头太惨了,我不忍看下去,这种电影我都是当场走人。同样的灾难电影《辛德勒名单》,导演斯皮尔伯格都伴随眼泪拍下来的,有段屠杀场景剪辑完成,给他看,他看了一段,闭上眼睛说:“你剪的非常好,很震撼,但我看不下去,我不要给观众看这个。

强烈建议国内那些有点名气的摄影师、电影导演、学生、摄影爱好者都看看这本书,拿捏的非常到位,在生活的艰辛与内心的满足之间平衡的非常好,这才是艺术,才是一本能让你放在案头反复翻看的书。

– end –