叼住筷子自然就会流口水,

挎着徕卡自然就会拍照片,

揣着画册自然就会看照片,

看到这里自然就是器材党,

……

从街头摄影诞生说起,

这种摄影是一种逃避,

是职业摄影师伺候客户之后,

给自己开辟的避风港,

就像累了小憩一下,

忽然做了一个黄粱美梦,

抱着徕卡,

睡得香。

一次使用几台徕卡都可以 ,35mm左右开弓,一个1.2米,近距离防身。一个3米中距离点射。

再来个50mm5米扫射。

如果脖子给力,那就再挂个90,狙击。

再来个134mm或者200mm的单反,远距离轰炸。

全副武装特种装备,满火力覆盖。

当然了i50mm自己是做不到的,因为咱这颈椎不太好。而且多数这么干的,还是战地摄影师。

记得那个抖音里的梗,老爷子喊“大家注意啊,白平衡自动,iso100,光圈f11……”,呵呵哒,其实f11暴露了老爷子用的不是徕卡,因为徕卡镜头的最佳光圈不可能是f11,徕卡镜头很多f5.6就是最佳光圈了,无论是近距离还是远距离。

徕卡古典镜头(就按1990年以前算吧)大概的特点是:全开可用,收一档就很好了,再收一档基本完美。基本f4、f5.6到最佳光圈,几乎不会用到f11,而且徕卡的f11画质已经开始略化了。而现代头,asph镜头,基本全开就很好了。

说了这么多,怎么跟除尘没多少关系呢?当然有了,因为徕卡m数码相机ccd/cmos上的灰尘都是在f5.6以后才比较明显的哦。所以真正懂徕卡镜头特点的摄影师都是尽量全开使用,或者为了获得更高锐度和反差收缩一二档。所以徕卡m机没有超声波除尘功能也无所谓啦。

距离0.7米~2米,全开光圈,f1.4或者f2。

距离2米~5米,f2.8。

距离5米~无穷远,f4。

嗯的f4就到头了,连5.6都不会用的哦。比较激进啦~

以上说的都是数码相机,胶片相机受到快门速度最高1/1000s制约,有时候不得不用f11,因为光线太亮了又恰好装了iso400的胶卷。这时候就要用f11+1/1000s的组合了。当然了,胶卷相机就不涉及到除尘的问题了哦。

而数码相机真的积累灰尘多了也好处理,使用果冻笔就解决了。

对焦黄斑眩光一直是徕卡m6的硬伤之一,早晨Wulfric给i50mm发来惊喜,他搞定了徕卡m6眩光的解决办法。简单实用,真是有意思啊。下面是他的分享,更多精彩内容请跳转到他的公众号: solated Island Darkroom

黄斑眩光的主要原因是框线采光用的反光片将直射的光反射到黄斑区域,干扰了黄斑。

将框线窗贴上可以增加散射的薄膜 甚至可以是美纹纸,喷熔布等白色透光材质,贴在内部可以完全解决炫光问题。不想麻烦的也可以贴在外侧。各个角度黄斑完全无炫光,框线也不会变暗,从外侧看框线窗会变白。

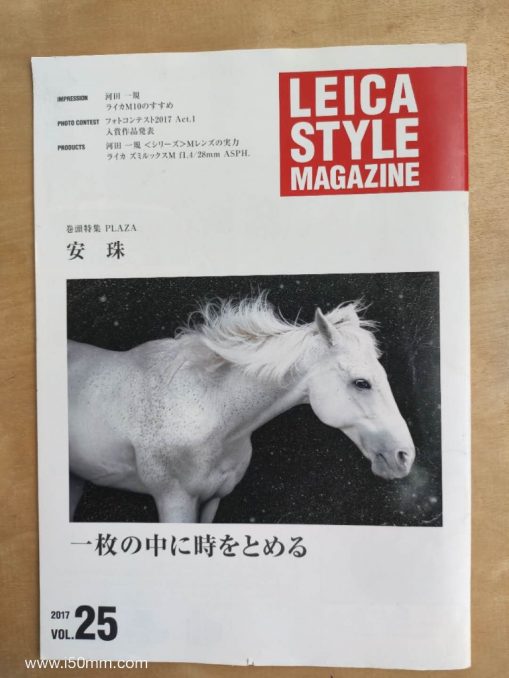

记得小时候开学,最期待的事情就是老师抱着一摞新书走进教室,那种开卷的心情真是心无杂质哇。后来在购买杂志时又找到了这种感觉。于是经常买一些杂七杂八的杂志,要不然咱们咋叫i50mm摄影杂志呢,嘻嘻嘻。目前国内比较好的有《中国摄影杂志》、《中国摄影家杂志》,另外最近发现《摄影之友》水平也在提高,比《大众摄影》有看点了,哇哈哈。

关于徕卡的杂志实在太少了,lfi是徕卡官方杂志,以前经常从大望路锐意摄影店买,那时候书一到就赶紧拿下,其事卖这个不赚钱,就是个成本价,总给我留着哇,还是挺感谢的。后来他们也不进了……。然后在网上找到了一本韩国杂志,每一期介绍一个品牌,有一期是徕卡,于是买下。后来春风习习店里买了一本日本的pen+杂志,也是徕卡专辑,非常好看,当然了得借用手机翻译。

这世界上徕卡杂志最多的竟然是日本。毕竟80年代日本经济发展厉害,买得起徕卡哇,再加上儒家文化影响过的国家都善于学习和钻研,佳能尼康奥林巴斯都是师从徕卡哇,所以日本徕卡杂志多也不足为奇了。

于是就有朋友问i50mm知道哪些日本杂志,收集收集,将来搞一些。几年前,朋友去日本京都徕卡店带回来一堆徕卡礼物,什么扇子啊,书签啊,还有一本杂志leica style magzine。设计很别致,是安珠个人专辑。

记得几年前i50mm还是amazon的会员,经常一不小心就被推送徕卡杂志,都是日文的,大概200元一本的样子。今天又去搜了搜,我去,没有了。在ebay上却搜到了很多,竟然价格高出去很多哇。哎,书籍杂志这东西吧,真是别犹豫,也别嫌贵,喜欢就下单吧。想想过去小人书才几分钱,几毛钱,现在翻了多少倍。不过前提也得是喜欢,要不然一堆书保存管理也是个大工程。

Werner Bischof出生于瑞士苏黎世。小时候一家人搬到德国,瑞士母语也是德语哦,文化基本跟德国一样的啦。随后他在那里上学。后来他开始担任各种杂志的独立摄影师,从1945年到1949年,他遍及几乎所有欧洲国家,从法国到罗马尼亚,从挪威到希腊。战后欧洲遭受破坏的作品使他成为当时最重要的摄影记者之一。虽然战前他就拍照片啦,但是成名还是靠的战后,其实很多摄影师都是战后摄影师哦。

他于1948年加入Magnum Photos,并在1949年成为正式成员。排在他前面的是Robert Capa罗伯特·卡帕,Henri Cartier-Bresson亨利·卡蒂埃-布列松,George Rodger乔治·罗杰,David Seymour大卫·西蒙和Ernst Haas恩斯特·哈斯。

Bischof拍摄战后的疮痍让他疲惫不堪,精神抑郁。后来他开始环游世界,拍摄人文和风景,给自己治愈。

Werner Bischof沃纳·比肖夫是用徕卡leica 螺口相机和rolleiflex禄莱双反相机。

继续阅读大师与徕卡之Werner Bischof沃纳·比肖夫 第六位马格南成员

朋友问只想保留两只镜头,目前有21mm到75mm好多只镜头,如何断舍离呢?

i50mm没法直接给出答案,不过如果是我自己的话,是按这样的条件逐步筛选:

1、保留35mm、50mm两个焦段,因为这两个是徕卡的精髓,也是最平常轻松的焦段。

2、剔除noctilux 50mm 0.95这样的大块头,因为徕卡相机系统的精髓也是大小适中,合手。

3、留下成色最好的那两只。因为成色差的随时能买到,价格也不贵。

4、最好是保值一些的,甚至是有一些升值潜力的收藏版本。

5、理个发,享受断舍离后的简约。

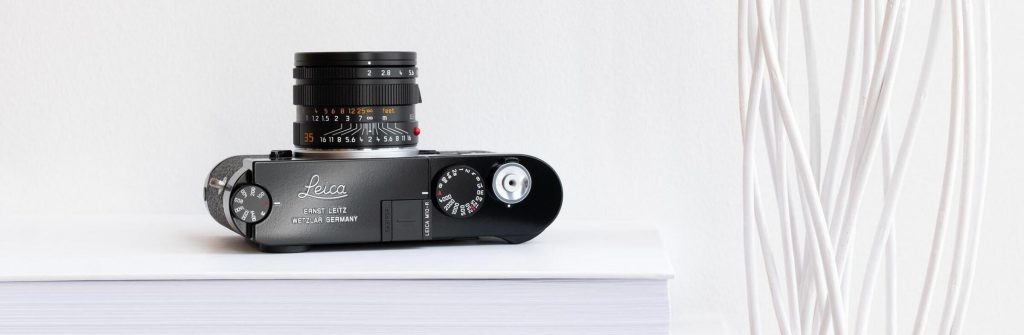

听朋友说徕卡要发布黑漆m10p了,他等了几年了。徕卡发布有个规律,都是一个型号先发布银色、黑铬、灰色,最后再发布黑漆版本。为什么都是这个顺序呢?

很多人就是喜欢黑漆,新型号出来却买不到黑漆版本,只能等几年,是徕卡不想赚钱么?很显然不是。

黑漆的生产速度比银色的要慢得多。看来徕卡还是很有经验的,分开发布,就可以不积压银色和黑铬,最后用黑漆压轴,也不至于造成黑漆突然供货不足。销售上不积压产品,资金周转效率更高。徕卡这么多年的经验还是值得学习的。

历史上徕卡的黑漆版本是比银色的稍微贵一点点的,生产效率低,人工参与度高,产量也上不来,这就解释了为什么徕卡的黑漆版本那么少啦。其实不但徕卡是这样,佳能7旁轴、尼康s旁轴、康泰时t的黑漆版本、美能达tc1等,都是黑漆比原色少的。

也许很多人不知道,135相机的遮光罩是徕卡发明的。徕卡之前的大画幅相机都不配备遮光罩的,那个时代用蛇腹皮腔做遮光罩。135诞生之后徕卡逐步发展了现代遮光罩并让这个配件成为了标配。什么?120相机,先有135才有120,先有徕卡才有其他好不好。

徕卡对现代相机的贡献远远不只是相机和镜头那么简单哦,整个135相机体系标准至今延续的徕卡体系。徕卡给elmar 50配备可拆卸圆形遮光罩,之后的每一支镜头都有各式各样的遮光罩。

很多朋友不喜欢给镜头装uv而是配备遮光罩,能够防止镜头被触碰脏。除了防尘防雨防雪功能之外,遮光罩还有一个重要的作用就是遮挡侧逆光。在《徕卡m35毫米相机的摄影教材》书中有个明显的对比。

徕卡的遮光罩从来没有马虎过,最早的遮光罩都是黄铜材质,表面处理非常精美,拿到现在也很精致。尽管后来又用铝材质和塑料材质,依然一丝不苟。

徕卡的遮光罩安放到镜头后与镜头浑然一体,甚至很多人喜欢用遮光罩给镜头加分,这也导致徕卡的遮光罩价格一直不菲,没办法,遮光罩也有一种精神,也是一种信仰。

遮光罩到底有没有用?为什么任何镜头都会标配一个遮光罩?用了uv是不是可以不用遮光罩了?我跟很多人都有过这样的疑问。也曾经为了美观不加遮光罩,后果还是很严重的。

遮光罩是非常重要的镜头组成部分,带与不带对成像的影响非常大啊。你看看人家孙悟空,火眼金睛,都需要遮光罩——“……孙悟空手搭凉棚而看也是吃了一惊:师傅啊……”。孙悟空配遮光罩的动作就是它的招牌动作呀。

任凭你再牛的光学设计,都有固定的可视角度,角度之外的光线都属于杂光,杂光也会通过镜头前片玻璃射入镜头里面,如果杂光很强,就会在里面经过多次折射反射,最后造成耀斑、眩光、鬼影、雾霭、清晰度下降、白平衡不准……。所以从来没有哪个镜头厂家不给自己的镜头配遮光罩的。康泰时t3、康泰时tvs、康泰时tix为了彰显自己的专业性,都单独给卡片机开发遮光罩的。

很多朋友使用徕卡不爱装遮光罩,说没啥影响呀。这跟拍摄习惯有关系,因为遮光罩在侧逆光时才起作用,也就是强光不在画面里,而是恰恰在画面边缘之外时。此时手搭凉棚才起作用。如果你对着强光源拍照,让太阳进入了画面,这时不叫侧逆光了,叫逆光,那带不带遮光罩都一样,这个时候就是拼镀膜和光学设计了。但是,就算是直接逆光拍摄,带上遮光罩也百利无一害,因为逆着太阳时,很有可能周围建筑的玻璃会反射到镜头侧方。在城市里街拍尤为明显,今年北京雾霾天少见了,光线越来越强烈了,带遮光罩就显得更加重要了。

理论上镜头焦距越长,视野越窄,受到杂光影响越大,所以长焦镜头都遮光罩都比较细长,广角镜头的遮光罩比较短宽。 继续阅读徕卡玄学之——遮光罩的哲学

徕卡m相机每一个细节的变化都会引来讨论,甚至机身饰皮材质、纹理颜色的变化都充满着话题。徕卡从诞生之初都是奢侈品,基本上一个镜头的价格其他相机可以买几套。所以徕卡m一直都是具备工艺品属性的。甚至被工业设计大师认为是二十世纪仅有的几件不需要改动的工业设计产品之一。

徕卡r相机从诞生之初就是要做顶级工作机,确实也做到了顶级光学和顶级的机身。当然顶级就是针对工作机而言,要绝妙的光学素质,要宽阔明亮的取景器,坚固耐用的机身。

徕卡r很多镜头当年比m头都贵,甚至德国总部一度只生产r系统,m交给加拿大。但是由于工作机讲究的更多的是投入产出比,那么奢侈没有几个摄影师、摄影工作室乐意投入。现在的徕卡s系统一样面临同样的问题。

但是工作机都有个弱点,需要跟随市场口味而转变,客户需要中画幅效果,你就得上中画幅,客户需要数码快速产出,你就得上数码,客户需要后期合成你就得合成。而淘汰下来的工作机就像落寞的龙虎,龙游浅水遭虾戏,虎落平阳被犬欺。如今的r系统,甚至不如佳能尼康康泰时受宠,这些机器当年都是徕卡零头的售价,但是奈何用的人多,口碑积累多也多,反而比r系统还贵。这些现象存在,就有其合理的地方。

徕卡m几乎都是金属材质,而仅有的布帘快门都是百年有型,所以m机是可以延续百年的相机。而r单反相机使用电子线路,线路都是很薄的塑料,同时单反的反光板也需要橡胶减震,这些都是为了与日系单反pk而设计的,目标是在10年内领先日系。最终,在长期的拉力赛上,r相对m就越来越没有价值。最近十年,要不是sony微单的出现,让徕卡r镜头来了一次枯木逢春,不然徕卡r会更惨。

这就明白了,为什么R口徕卡相机这么便宜了。便宜并不代表不好,它永远都是顶级的胶片单反。