前两天是没腾出时间更新,结果真有老铁啪啪打呀。都用“胶卷”砸i50m啦。因为前天4点睡的,昨天2点……,不过一场雨后舒服多了。哇哈哈,好,更新起来。

无论谁扫码,

咱都毫无理由的接受,

不去问为什么,

亦不去问是谁,

只庆幸花在世间盛开。哇哈哈

徕卡m9和m9p、me、m8、m8.2、mm这些ccd机由于年代久远,对sd的兼容性是个问题。用什么卡好呢?有朋友买了一款闪迪120m速ultra 32g sd卡,发现放到m9p提示没有sd卡。看来这种高速卡老徕卡相机是不支持的哦。

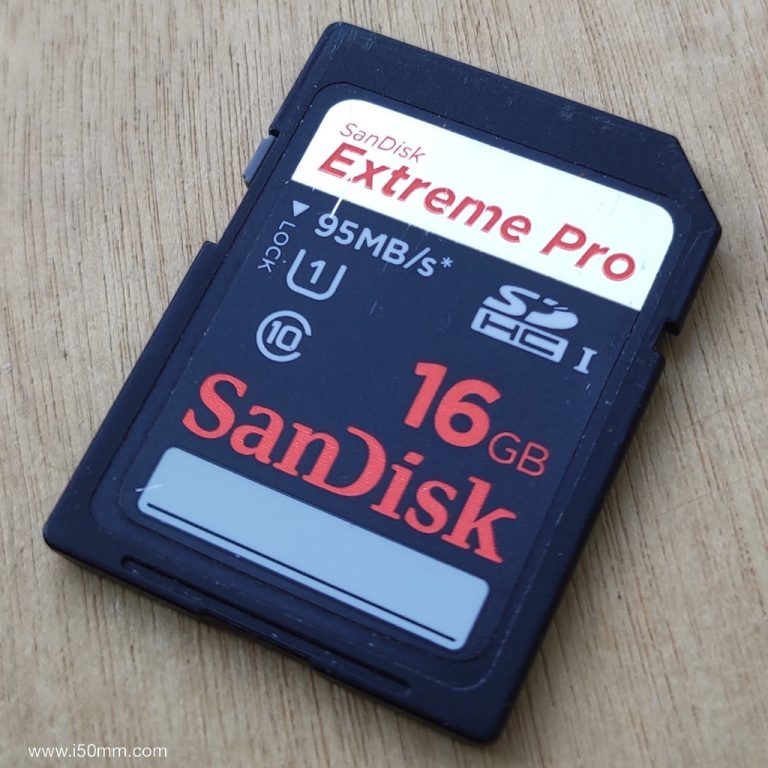

另外ultra的卡速标120m,是最高读取速度,写入速度是没有保证的。这也是为什么ultra比extreme pro便宜的原因。extreme pro的读取速度是95m,而写入速度是90m,是明确标示出来的。所以基本上比ultra贵一倍。在写入速度上extreme pro比ultra是有明显优势的。

太新的高速卡ccd的徕卡不支持,太老的sd卡速度慢容易造成死机。尽量不要选择超过100m速的sd卡,老机器不支持。这么看来,处于新老交替的闪迪 extreme pro 32g是徕卡m9的最佳拍档啦。这个95m速的sd卡兼容性最好,容量上32g完全满足徕卡m9的需求,容量再大就不支持了哦。pro版在使用寿命上也是专业级的。好在,这个卡还有新品再售,哪天停产就可惜了。

我自己用的是十年前的16g版本,当年花了五六百,哇哈哈,不过值了。从背面看,extreme pro是半透明的,能看到里面的电路芯片,而次一级的expreme就是全黑后背了,ultra也是全黑的了。