禄莱裸体摄影师

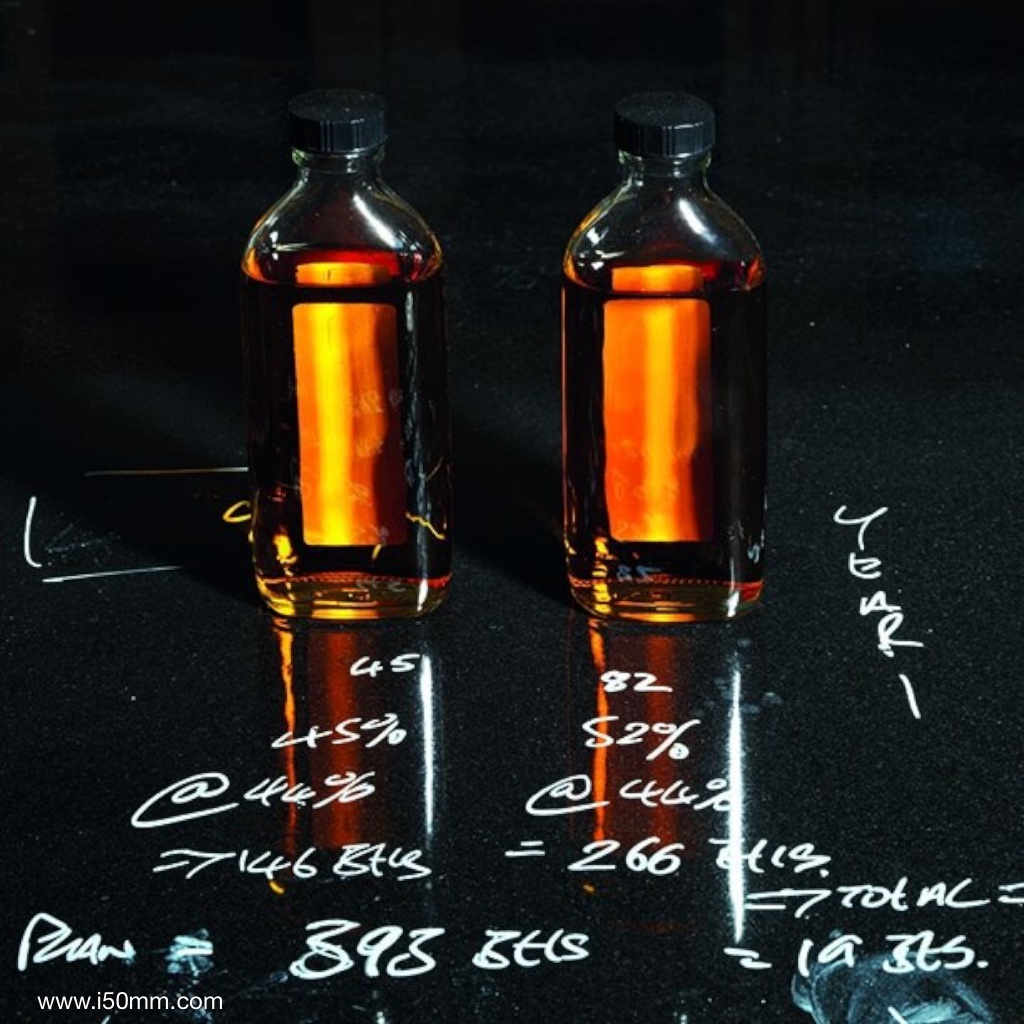

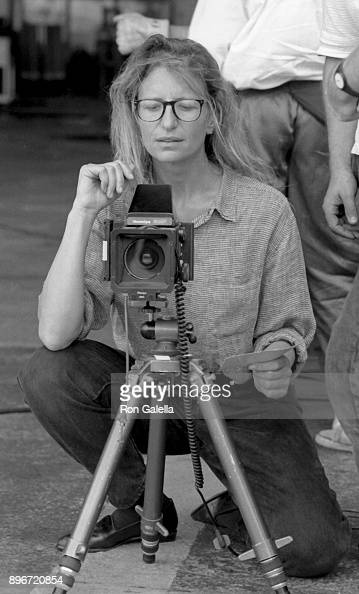

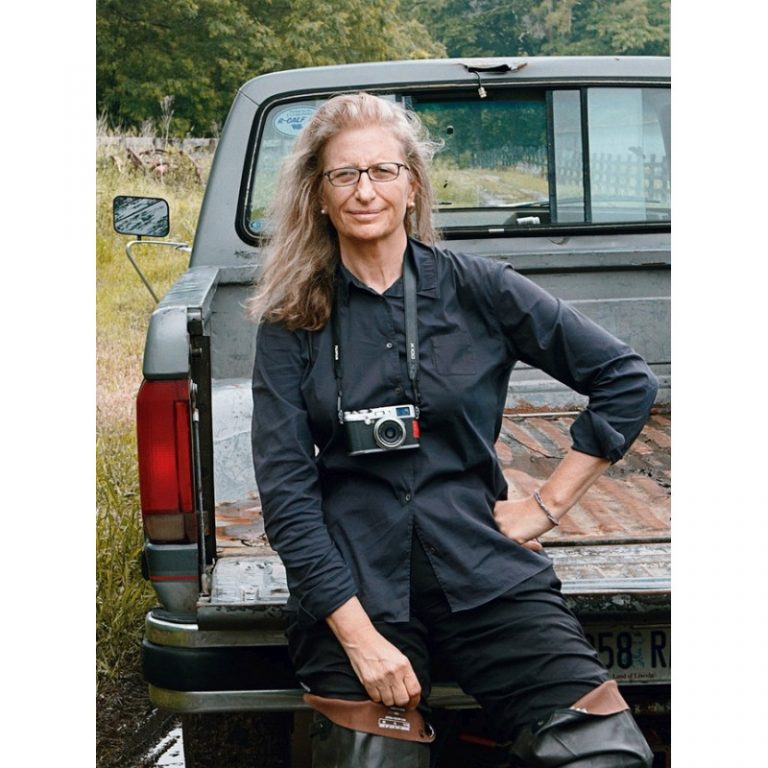

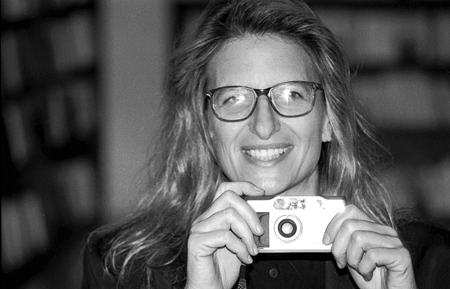

2012 年春天 ,位于荷兰一家器材经销商向美国摄影师Jock Sturges 提出了拍摄画册的建议。Jock Sturges 收到了禄莱纪念版双反, Rolleiflex Twin Lens Reflex 6×6。经过四个月和数百卷胶卷的拍摄,结果是一本设计精美的书,里面有更漂亮的图像。

之后他们推出了限量版 108 Rollei Rolleiflex 2.8 FX “Platinum”相机。这些相机都有一个唯一的序列号,并以四种不同的颜色生产。每种颜色都带有“Jock”的起始字母,因此它从“J 01”到“K 25”,并在铂金上刻有特殊的字样。相机随附签名书以及 4 张不同照片中 1 张的签名原版照片。这个限量版应该是禄莱最后的倔强吧,之后就销声匿迹了。

如今一套8本的签名画册ebay售价4299美刀~

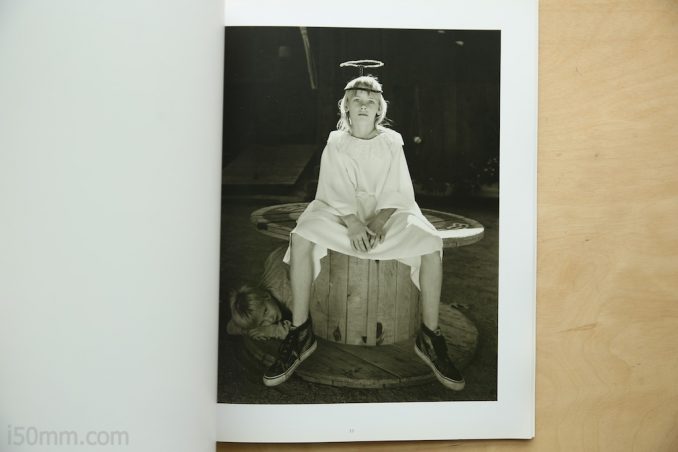

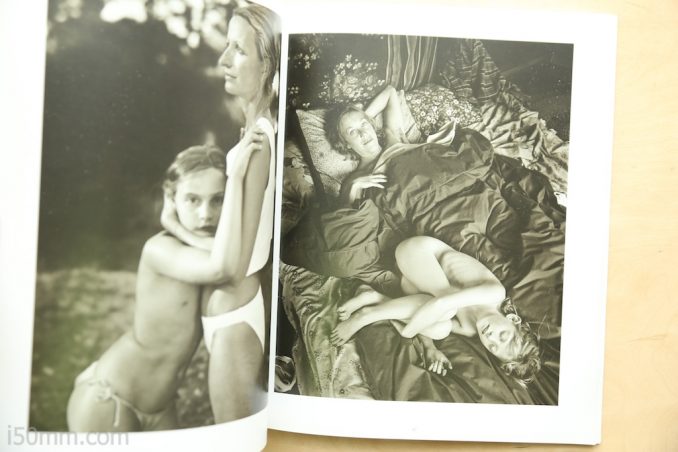

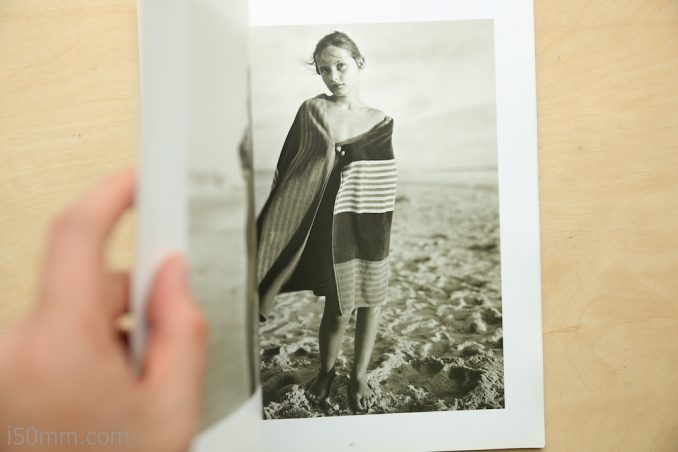

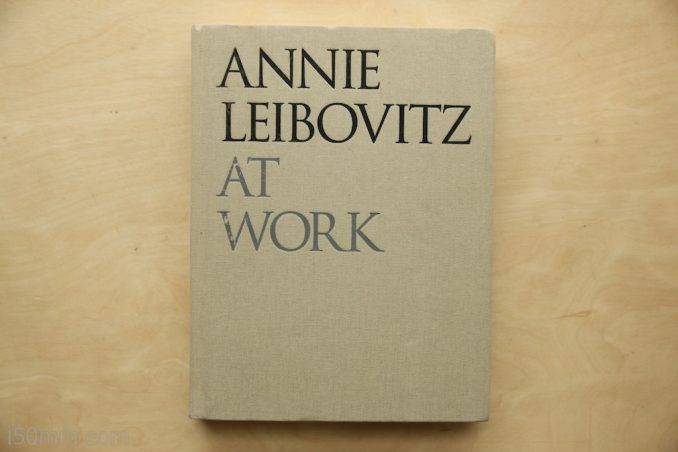

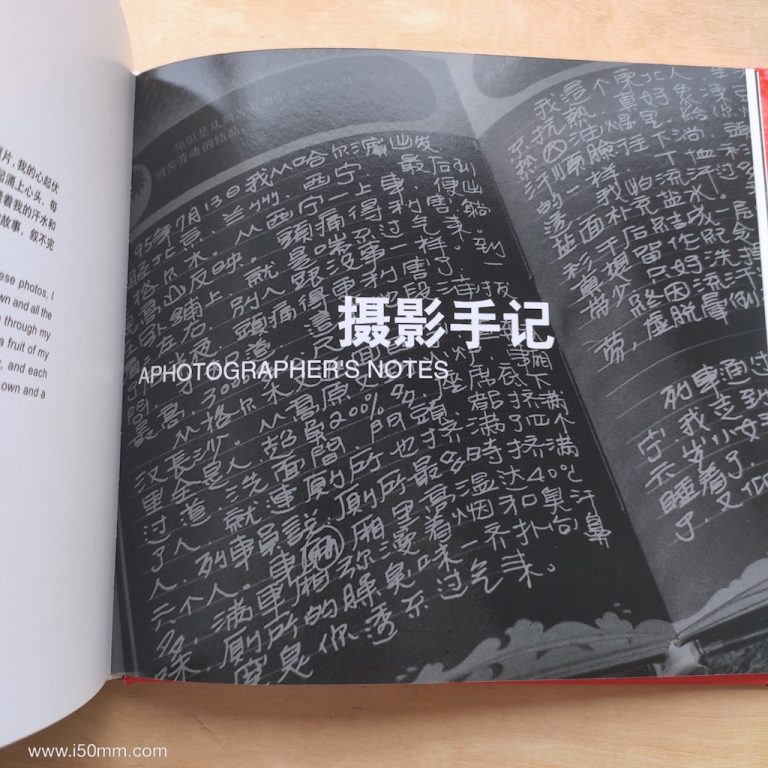

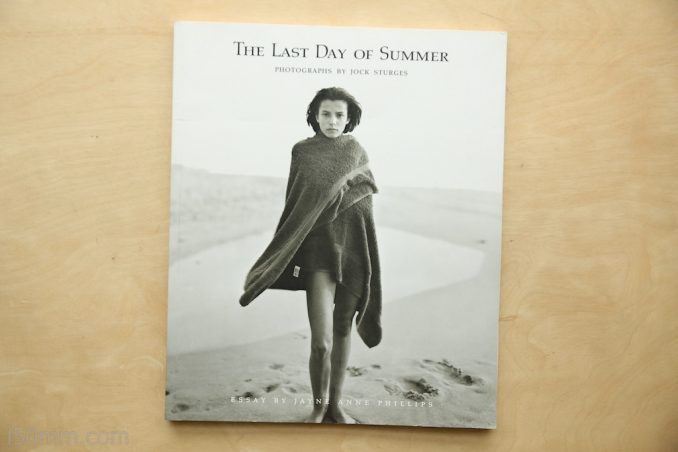

《THE LAST DAY OF SUMMER》

i50mm这本当然不是限量版了。这本画册是几年前看了有一位老师的限量版画册后下单买的,从亚马逊海外购下的单,后来都忘记了,历时半年多到的。见过那么多拍裸体的,能用黑白+中画幅拍出如此自然+和谐+健康的照片,确实称得上顶级大师哦。

这么多年了,人类对往身上添衣服越来越在行了,而脱下去却显得那么的扭捏。Jock Sturges用镜头重现找回了赤膊的坦诚哦。更多精彩照片不能在网上展示了哦~