高光压得住,低光不死黑,和镜头有着直接的关系,徕卡的镜头在这方面是典范。有人为了模拟这个效果故意降低整体曝光度,算是个模拟德味的方法,但会整体压抑,后期提亮暗部会出现色彩不准的情况。徕卡是不可替代的,这种徕卡哲学延伸到绝大多数徕卡镜头,甚至部分美能达镜头。在这一点上,其实比多数蔡司镜头,拿捏的还要到位。徕卡r头,是一直被低估的徕卡系统。

高光压得住,低光不死黑,和镜头有着直接的关系,徕卡的镜头在这方面是典范。有人为了模拟这个效果故意降低整体曝光度,算是个模拟德味的方法,但会整体压抑,后期提亮暗部会出现色彩不准的情况。徕卡是不可替代的,这种徕卡哲学延伸到绝大多数徕卡镜头,甚至部分美能达镜头。在这一点上,其实比多数蔡司镜头,拿捏的还要到位。徕卡r头,是一直被低估的徕卡系统。

我终于知道为啥喜欢徕卡相机了,因为它简单,就像简体字,它有一种自然的亲和力。才知道,原来繁体字是满清时期故意为难人读书专门搞的,哎,前些年被一些鼓吹繁体字的公知给骗了。徕卡x相机,就是一台小m,我其实喜欢它超过了一点点m呢,感觉用起来比m还简单。

i50mm从今天开始不再支持繁体字转换了~。其实,华人都是认识简体字的,因为它像徕卡一样简单,很有魅力的。真想不到,满清对老百姓下手真够黑的,原来简化字才是正本清源。另外,到底前些年公知潜移默化往我脑子里灌输的还有多少糟粕需要拔除呢?

我觉得摄影还是不需要老师的为好。那么多照本宣科的讲摄影,用一套约定俗成的规则去评论照片的好坏。摄影老师的特权,说别人拍的没内容,说别人不会拍照。其实,误导,才是他们的特权,嘻嘻嘻。摄影,本是一个人的视觉探索旅行,才不要被人点评。

比如这张照片,我觉得它就是有一种夜雨的匆忙感,当然,胶片让这种模糊的照片有了一种与数码不同的质感。

最近闹心的事儿真不少啊,一个比一个炸裂。我最讨厌的两类人,心向欧美的公知,另一类装腔作势的名校或者海归。

糟心的不是具体的人,而是教科书、名校里面,是不是已经被渗透了,出了那么多背离群众的事件,不是没有原因的。哎,没有什么可相信的了。看书吧,真正的经典书籍。

过去普通公知的尾巴都被看到了,但是升级版的2.0公知,可能更具备隐蔽性、专业性,凌驾于普通老百姓的认知之上,往往套着法律专家、医学专家的外衣。明朝灭亡,也是因为那个层级脱离群众了,以史为鉴吧。

最近不想看新闻 ,糟心。坐办公室久了的人已经快速在脱离群众。街头摄影师,从未脱离群众。封存记录闹的很,爱搞搞去,除了沉默又能做什么呢。假装什么也不知道吧,落了片白茫茫大地真干净。

这几年不是在拍照,就是在看中医相关的资料,发现从《神农本草经》开始,历朝历代都有修订本草,都是为民着想啊,唯独到了满清修本草断档了。除了修定本草外,宋朝甚至大规模官方普及《太平惠民和剂局方》至今还在沿用。清朝200多年竟然官方没修过本草,可见满清对民生漠不关心至此啊,恨不得汉人全病歪歪的。甚至我怀疑,如今中医式微,也和满清文盲话愚民政策有关,导致中医200多年退化。我甚至怀疑满清毁了很多中医书籍,哎,扬州十日,嘉定三屠都做得出来,何况几本中医书呢。

中医难啊,前有满清破坏,后有外资西药围堵,哎。据说又一家上海中药饮品厂被日本收购了……日了。再不管管,未来中药全被破坏了,中药其实是中国文化最后一道防线,如果这个被破坏了,那从根儿上就被人拔了。中医人都死哪去了,让我个摄影师给你们提醒,哎。日!中医人才,可以仔细研究研究满清对中医的破坏,我觉得里面的黑历史一定少不了。

我也能理解为啥鲁迅喷中医了,因为他面对的是满清遗留下了中医,那时候连识字的人都屈指可数,别说看过多少中医书籍的人了,少之又少。不能把满清破坏的中医名声扣到一切中医身上,几千年中医没那么愚昧好吗。

另外,国内的西医别尼玛喷中医,有本事你去治病,你去把成本降下来,别喷中医,喷中医不代表你能多治几个病!

照片,又塞满硬盘了。我终于知道了,也许不是硬盘不够用,而是我废片太多了,而且塞满了硬盘,这是不对的。我要删除,只保留5%,剩下全删除。

记得刚用旁轴时,拍了足足半年的跑焦照片,对于黄斑对焦是需要适应一下的。当然,随着熟悉的程度,对焦速度也越来越快,越来越准,基本就是掌握一个技巧——“寻找高亮边缘”。但,那依然不是最快的,徕卡的镜头标尺训练了我盲拍的准确性。

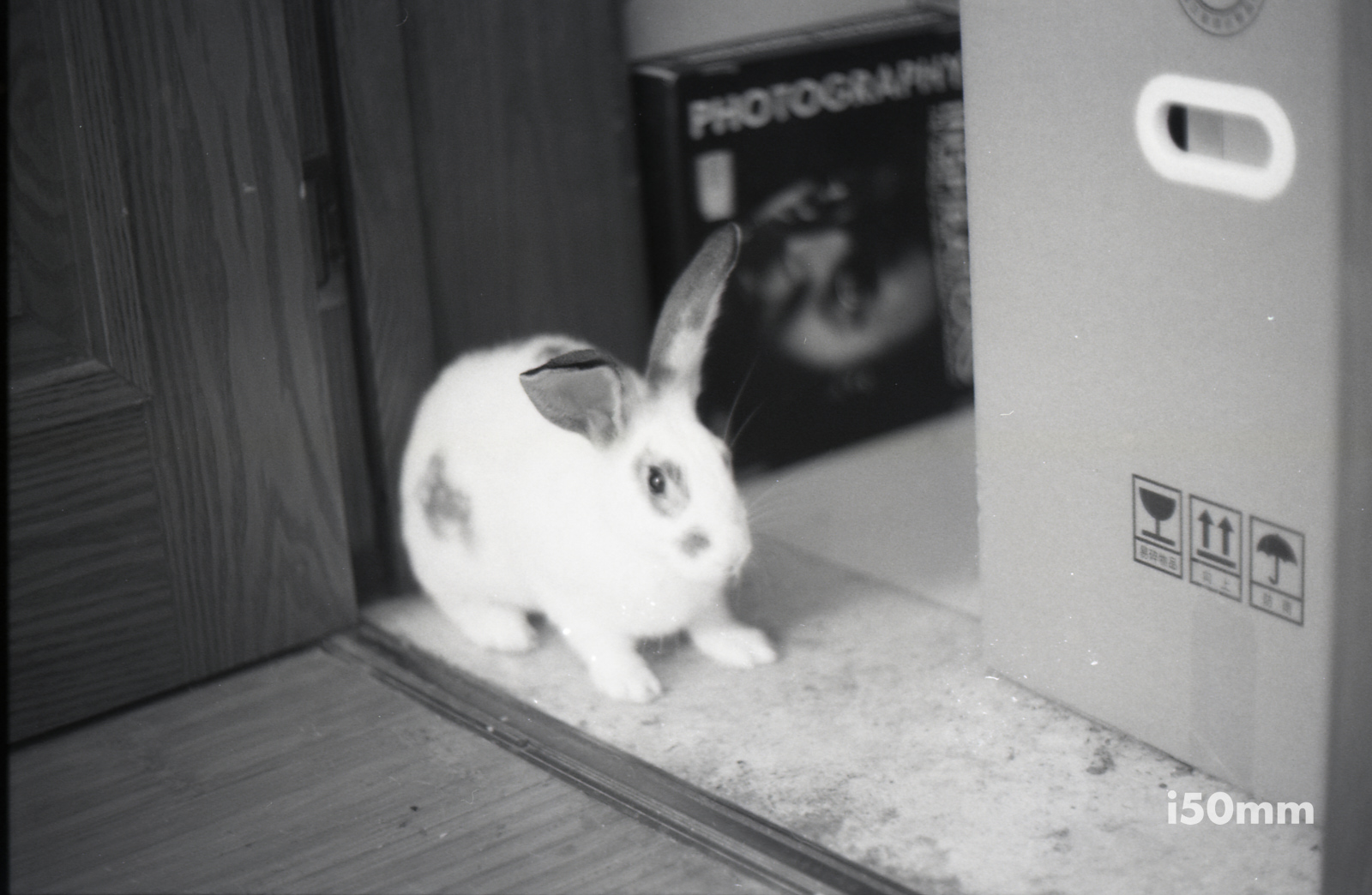

这卷胶片是几年前兔子刚接来时拍的,也是我刚开始试一试尼康f3的裂像对焦。似乎也是一样,很多跑焦的片子。后来f3一放就是3年,这才又捡起来拍拍,我还没找到单反的对焦技巧……。水平裂像对焦需要寻找垂直的直线才能精确对焦,然后现实中不是很好找垂直的线。45°裂像屏也不是很精确、全屏微棱镜的也不是很准确。至少目前看,我还没发现比旁轴更好用……

兔子和狗子,有时候会打架,有时候也还好,只要我在场,他们就没打起来。我想,旁轴和单反,有我在场时,也不会打架,不过,它们真的是两个不同的物种,很难做朋友。

胶卷我还是喜欢伊尔福,旁轴我还是喜欢徕卡,单反我还是喜欢尼康,镜头我还是喜欢徕卡。

但,我从来没喜欢过他们的ceo,甚至都不想知道是谁。我不知道为什么,会有那么多人粉一个手机品牌的老板,老板必然是想方设法搞钱的,不过,也好,最后都会看清对方的。粉丝把一个ceo送到风口,先造一个神出来,然后再把他摔个粉碎,嘿,都有责任啊。

乔布斯是特殊现象,是无法复制的,老罗已经试验过了,锤子手机依然是我用过最好用的仅次于苹果的手机。但是做好产品很难,更新换代太快了,再被一些黑公关搞一下,锤子就消失了。

一定要多逛书店,文化还是好东西啊,再说一遍不要神化商人哦。

胶片的质感并不只有一种。网上常见的胶片样片很多是一种颗粒质感,颗粒并不能代表胶片质感。实际上很多颗粒是锐化后的结果,ilofrd delta 400是比较细腻的颗粒,除非故意迫冲,否则正常使用是没有明显大颗粒的。但是数码照片多少都需要一些锐化才看着提神,哪怕是数码相机自身的raw格式也需要锐化。但是扫描ilofrd delta 400,我喜欢关闭所有锐化,它的质感不是来自颗粒,而是柔和的光影过度。实际上,物理显影到相纸也不会出现数码那么“锐利”的。

胶片照片,明明对焦没太准,但看着却一点不讨厌,反而有种说不出的舒服。不像数码照片要是虚了,会立即删除,因为有种 “不自然”的感觉。

后来琢磨了琢磨,大概是胶片的 “模糊” 和数码的 “模糊”,根本不是一回事。胶片是用那些看不见的小颗粒记录光影的,曝光的时候,光线落在这些比像素还小的 “小家伙” 上,哪怕对焦差了点,这些颗粒也会老老实实地把光线的变化、明暗的过渡慢慢铺展开。

可数码照片要是虚了,总觉得画面在 “猜”。它要靠着算法,把那些没拍清楚的地方一点点补回来,补出来的细节,总带着点 “刻意” 的痕迹 。

胶片的模糊,更像现实里眼睛偶尔的失焦,或者近视眼偶尔没戴眼镜。这种模糊里藏着生活里真实的 “不完美”,反而让人觉得亲切。而数码的模糊,更像机器出了差错,那种算法填补的痕迹,总让人隔着一层,少了点温度。

数码相机的cmos原来是有猜测算法的,因为它的马赛克结构让它天生就缺少光线信息。唯一能接近数码的适马x3传感器又没发展起来……。要一种自然的感觉,还是非胶片莫属啊。扫描仪的ccd不是马赛克哦,是不损失信息的,所以即便是胶片扫描,也比数码相机拍的自然哦……