胶片照片,明明对焦没太准,但看着却一点不讨厌,反而有种说不出的舒服。不像数码照片要是虚了,会立即删除,因为有种 “不自然”的感觉。

后来琢磨了琢磨,大概是胶片的 “模糊” 和数码的 “模糊”,根本不是一回事。胶片是用那些看不见的小颗粒记录光影的,曝光的时候,光线落在这些比像素还小的 “小家伙” 上,哪怕对焦差了点,这些颗粒也会老老实实地把光线的变化、明暗的过渡慢慢铺展开。

可数码照片要是虚了,总觉得画面在 “猜”。它要靠着算法,把那些没拍清楚的地方一点点补回来,补出来的细节,总带着点 “刻意” 的痕迹 。

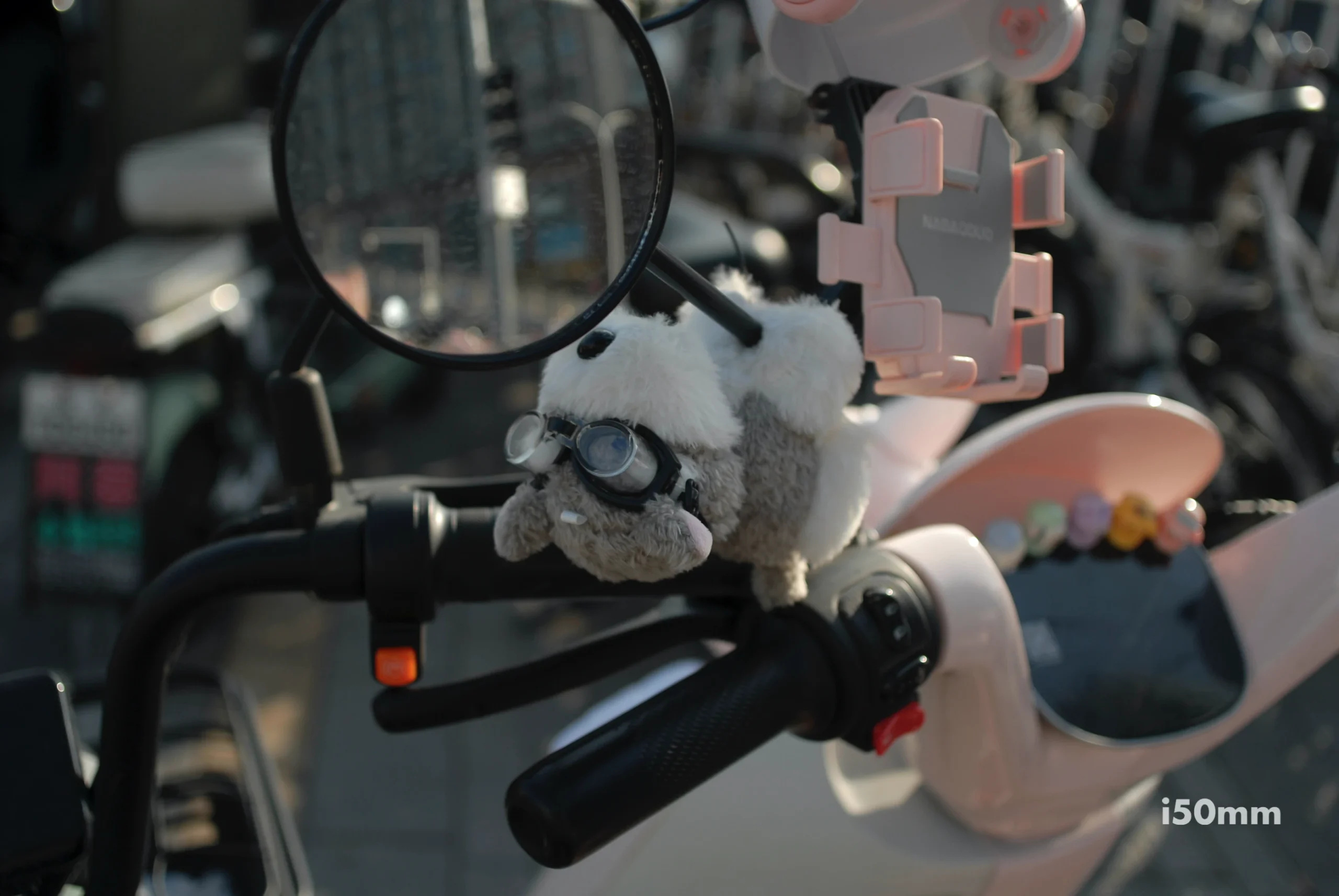

胶片的模糊,更像现实里眼睛偶尔的失焦,或者近视眼偶尔没戴眼镜。这种模糊里藏着生活里真实的 “不完美”,反而让人觉得亲切。而数码的模糊,更像机器出了差错,那种算法填补的痕迹,总让人隔着一层,少了点温度。

数码相机的cmos原来是有猜测算法的,因为它的马赛克结构让它天生就缺少光线信息。唯一能接近数码的适马x3传感器又没发展起来……。要一种自然的感觉,还是非胶片莫属啊。扫描仪的ccd不是马赛克哦,是不损失信息的,所以即便是胶片扫描,也比数码相机拍的自然哦……