秋天的雨,明亮还清凉。各式各样的伞出没在各个角落。远处的桥墩说明是在立交桥下,道路把人群分成不同方向的2队。一名打着伞的女子进入镜头等待绿灯,手里拿着早餐和送餐广告,于是我拍下了这一幕。

从三里屯PAGEONE书店出来时看到了这个场景,走到他们侧面时,准备好一切设置,扭身拍了一张。并没有回看,我已经基本杜绝了回看的坏习惯。后来才发现人拍虚了,玻璃里的倒影到很清晰,嘿,但并不懊悔,因为虚的很有诗意,有种“天上人间”的感觉。

某年的冬天,雪后初晴,臭氧层很薄,徕卡M8拍出的黑色衣服变紫了。M8能感受红外线挺好啊,胶片也能感受红外线的。特别是空气中的充分光线打在雪上,有了冬日明迷的感觉,记录下令人欣喜,捕捉到了冬雪的味道啊。什么是修行,另自己愉悦就是修行。

有朋友问到这个问题”为什么美能达cl的28mm镜头装到徕卡m机身带出35mm线框?”。同样的问题也会出现在徕卡九枚玉elmarit 28mm f2.8 v1身上。其实并不是镜头有问题,也不是徕卡机身又问题。

因为,徕卡CL 只有40、50 和 90mm线框,美能达机身也是一样,所以 Rokkor 28mm镜头被设计成35mm线框了欧。

要知道,徕卡cl是同徕卡m5一起推出市场的,而此时徕卡的机身都没有28mm线框,最广就是35mm哦。徕卡cl停产后的leica m4-2也没有28mm线框,再之后的leica m4p才有28mm线框。所以徕卡m4p之前的28mm镜头都是带出35mm线框哦。除去后来返厂调整的。

参考《徕卡m机身线框汇总》。

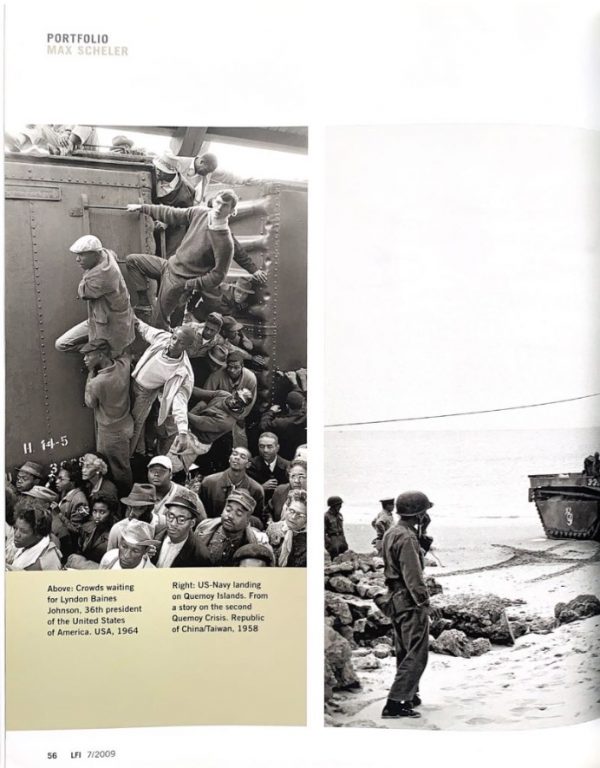

整理书籍时翻出来一本2009年的徕卡LFI杂志,徕卡m9的封面,很精神呢,一晃就是12年呀。

别家12年前的数码相机都不知道去哪里了,徕卡的m9依然健在。想想12年前很多人讨论说“徕卡m9能用十年不淘汰”,现在看呀,再用个12年也不成问题呀。

真是“流水的数码,铁打的徕卡”。其实,用了徕卡以后“升级”很无趣。高级的器材党绝不是升级升级再升级,高级的器材党,懂得在理性、自律和发烧之间取得平衡的喔。

于是就趁有点时间,就把这个拍成了pdf分享出来吧,哇嘻嘻。