夜里出门也带着相机,尽管光线微弱,但我还是满相信黑白胶卷的宽容度的。这张照片手持1/4s拍摄,其实并没有抱多大希望。后来冲洗出来惊喜万分。挖掘机压得小推车不堪重负,我压榨胶卷的ISO却让人心宽。

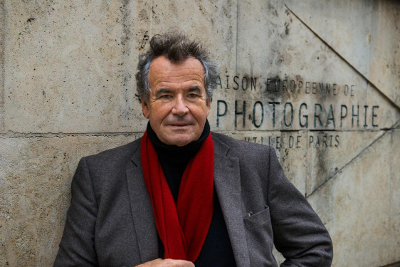

TED问我为啥没听说哪个大师用八枚玉呢?嘿,我还真没注意,于是查了下,哈哈,原来大师中的大师就用黑八枚玉啊。2014年维也纳WestLicht徕卡半年拍卖会上,Bruno Barbey一套黑漆M2和黑八枚玉估计3万-4万欧元,成交价没查到,但是一定高于这个价格。这下好了吧,看看Bruno Barbey这位马格南主席,用如此高价的收藏级相机拍照片也真是一种享受啊,等等,不对,反了,正因为它是布鲁诺巴贝用的,才成为收藏级别的好不好。 继续阅读徕卡大师 之 布鲁诺·巴贝 Bruno Barbey

立秋前一夜的雨把叶子都砸了一地,第二天清晨格外凉爽,可很快来了秋老虎。谁说过过立秋把扇儿丢?那天,我准备斜着拍,把光圈放到f/2.8,景深标尺指到1米。前方一个白领儿,正举着扇子挡太阳。对于摄影师来说,任何道具都会给画面赋予一种戏剧性。

有这样一个故事:

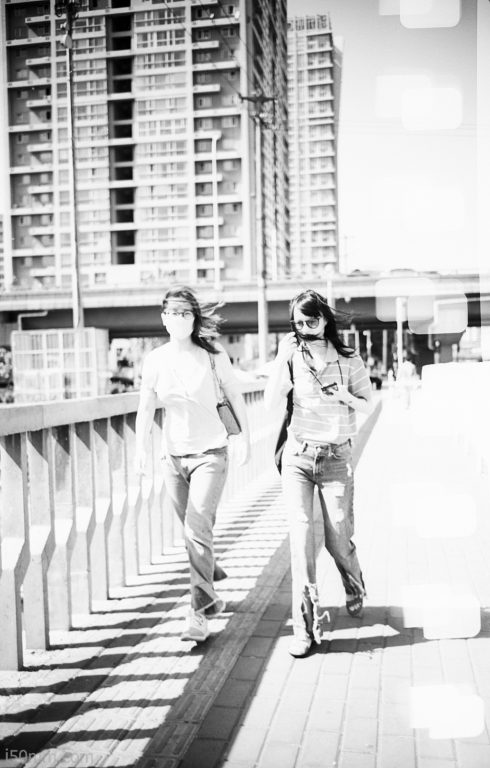

小甲好奇徕卡与单反的区别,问我,我把两张同一女生的肖像放在他面前,问更喜欢哪个。小甲犹豫片刻选出一张,他说,这张表情更自然一些。是的,那张就是徕卡拍的。

面对徕卡春暖花开

当女生面对一个举着徕卡的摄影师,是可以看到对方的脸的,是可以不用语言沟通的。如果摄影师不够帅,徕卡相机能起到装饰作用,特别是银色徕卡,能提升颜值。 “取景框里那一眨一眨的眼睛显得那么睿智,它似乎能穿透我的灵魂,直抵我内心真实的自己。它了解我哪里斑斓,哪里荒芜,它一定拍的很不错,嘻嘻”。

面对单反呵呵哒

相反,单反摄影师就像藏在潜水艇里,透过潜望镜观察猎物。女生面对黑漆漆的大镜头,她看不到摄影师的表情,看不到他的眼睛,她面对的是一种无可奈何,也许在这个时候除了假笑,也只能假笑。

这个时代无论是iphone 12还是小米手机,都具备了6米防水了,那么徕卡m相机那么贵,是否也可以防水呢?答案是不防水。徕卡m是不防水的。在过去的徕卡广告词中,是这样说的,你可以在任何极端天气下使用徕卡,但是,之后要尽快送到原厂保养一次。

徕卡从来没说过M相机防水防尘,但是很多人都有在雨雪天气使用徕卡的经验。徕卡M相机顶盖、底盖都是一体成型,所以不会存在缝隙,快门按钮、快门转盘处的缝隙也不是很大,从上面和下面来的水一般不会很快灌入机身。由于徕卡相机、和镜头做工精密,镜头与机身卡住后也不容易进水进尘。所以徕卡M的防水防尘仅仅依靠精密加工了。

也就是说,可以在风霜雨雪里使用徕卡了,它会尽可能的提供可用性,但是,并不是说它专为极端天气而生的。那样的话,还是买个三防相机更靠谱喽,而且价格也不贵。

其实防水原理很简单,手机的防水就是一层橡胶圈黏贴在后盖和机身边缘里。iphone x以后的手机换电池的同时,都是连同那个橡胶圈一起换掉的,没啥科技含量其实。

徕卡m要做到百年有型,里面如果出现老化的橡胶,那可是令人难堪的事情。反正我是不喜欢这样的徕卡的。没有橡胶,纯机械是最好的,啊哈哈哈。进水了,拆开擦擦不就得了?

i50mm的徕卡summicron 28 asph+m8是在爬山时遇到了暴雨的,虽然撑着伞,但是大风吹了不少水到相机和镜头上。回来干燥剂盒里密封了一天,之后也没出现状况哦。