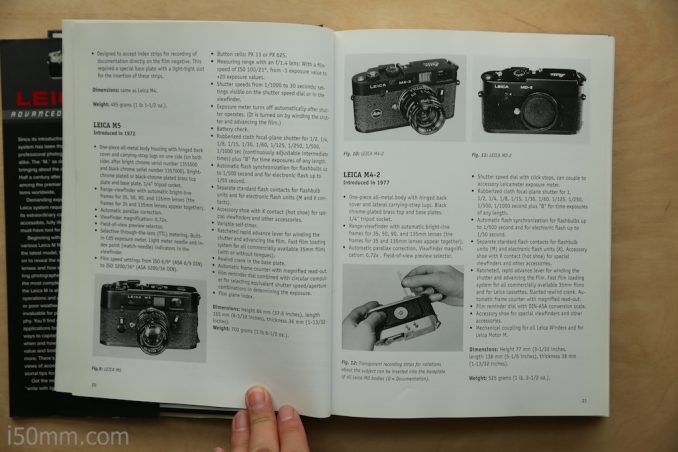

这本LEICA M ADVANCED PHOTO SCHOOL是徕卡m35毫米相机的摄影教材的英文版本。有了中文版本为啥还要英文版本呢?因为中文版本在很多关键要素上翻译出了问题,毕竟翻译徕卡的书,还是需要很深厚的旁轴相机、摄影的专业知识,否则英文再好,也会在一些说法上栽跟头。所以呢,i50mm遇到怀疑的地方还是会查看一下原文,然后发现,,,呵呵,翻译又错了。尽管如此,这本中文书依然是很好的啦,只是现在好像不太好找到啦。最近好像重印了哦。

这本LEICA M ADVANCED PHOTO SCHOOL是徕卡m35毫米相机的摄影教材的英文版本。有了中文版本为啥还要英文版本呢?因为中文版本在很多关键要素上翻译出了问题,毕竟翻译徕卡的书,还是需要很深厚的旁轴相机、摄影的专业知识,否则英文再好,也会在一些说法上栽跟头。所以呢,i50mm遇到怀疑的地方还是会查看一下原文,然后发现,,,呵呵,翻译又错了。尽管如此,这本中文书依然是很好的啦,只是现在好像不太好找到啦。最近好像重印了哦。

那些说傻瓜胶片机便携好用吊打徕卡的,最后不玩胶卷了;

那些认定中画幅大画幅是王者的,只玩大画幅的,最后也难逃出掉的命运;

那些说徕卡不如微单值的,后来也认为微单不如手机,然后不再提摄影了;

而玩徕卡的基本上越玩越自由,越玩越不在乎值不值,

哪怕转手了,徕卡也一直在那里,像个朋友有聚有散,一生有你。

由于近期热心朋友总是在帮帮纠正错别字😳,话说改起来好费劲,😁,同时修改了一些老文章的排版。这就会造成百度爬虫大规模重新爬文章,很可能出现频繁挂机的情况。感谢发现挂机的朋友发个提醒哈,嘻嘻嘻。😁。估计得持续一个月左右。

2020年锐意大老板老杨回国对锐意进行了大改革,早先的摄影器材转型影像文化传播了。实体店也从商业气息浓厚的大望路搬到了文化氛围优良的海淀区。国庆后终于有一天过去参观了一翻,目前有两层摄影作品展览室,展示的一些摄影家作品。隔壁是飞思ixg翻拍系统工作室,也是目前最先进的胶片数字化方案之一。

为了增加摄影文化的传播,还得知他们正筹备摄影教学课程,其中重要的一个环节就是普及摄影文化,而不是简单的摄影技法等。

另外老杨说非常欢迎影友把展览厅当成个“摄影师的歇脚地儿”,给线下见面提供个场地,哈哈哈。

地址:北京财智国际大厦c座1909。从走廊里远远的就能看到一幅国内大师的黑白山水摄影名作挂在墙上,走过去就是啦。

知道这个法国人Fabien Baron,还是因为zara home的一个expoure广告,Fabien Baron执导,里面出现了徕卡iiic和leica summitar 50 f2镜头。然后稍微挖掘一下发现,哈哈,他也使用,2014年发布的法国旗配色限量版X相机,名为“LEICA X Edition Moncler”,是德国徕卡与法国奢华羽绒服品牌MonclerMoncler合作推出的产品。

Fabien Baron带着这个相机穿着羽绒服跑到格陵兰冰山拍了一组照片,还办了展览,还出了书。

实际上Fabien Baron是一个成功的商业摄影师,他与名人,模特,造型师,摄影师和多达150人的摄制组合作拍摄,真是把摄影当成电影拍啊。

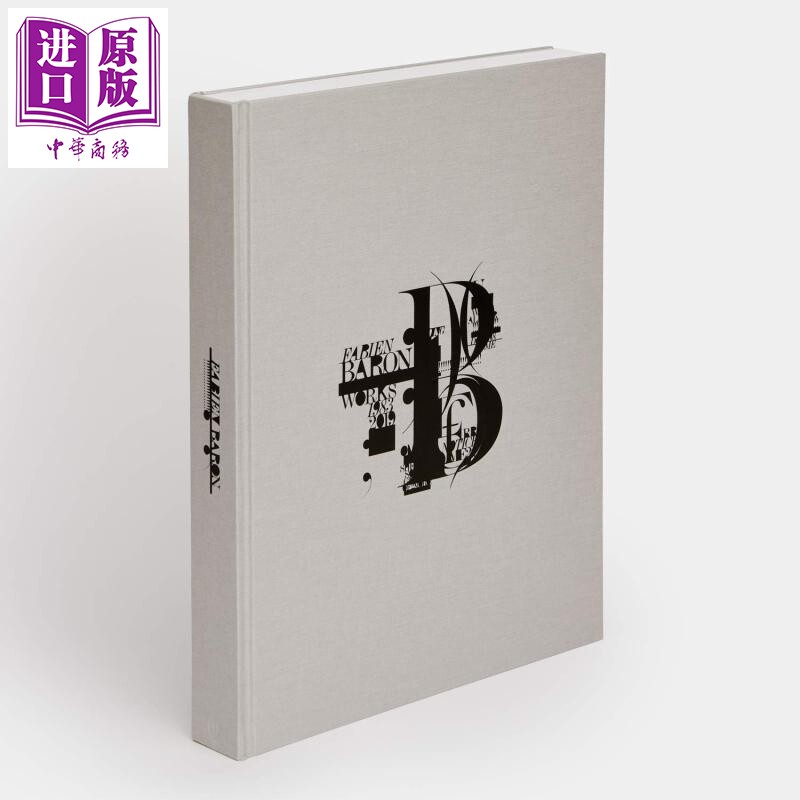

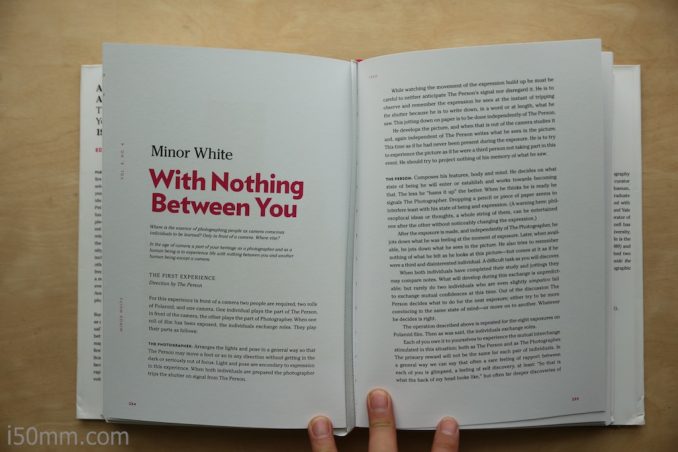

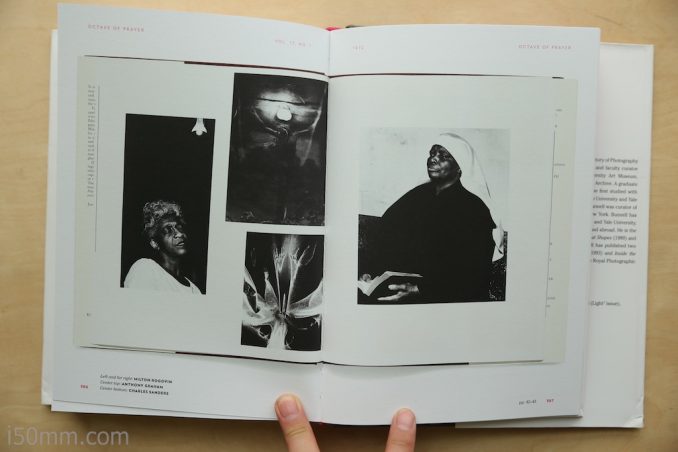

在Aperture成立60周年之际光圈出版社出版了这本书,是该杂志有史以来的第一本重要著作选集,提供了其创建后25年内的杂志精选。包括了很多大家耳熟能详的人物文章哦,风趣幽默,理念至今都有指导意义。

这本书是在当年国贸地下二层的pageone书店看到的,但是由于太贵了,后来在当当打折时买的。幸亏买了,现在已经买不到了。很喜欢整本书的设计风格,看着就舒服,虽然英文不咋地,嘻嘻嘻。可惜的是pageone书店关门了,现在换成了西西弗书店。

有时候想想,在这个时代,可以想怎么摄影就怎么摄影,想看什么书就看什么书。人生不知足,何来的幸福。

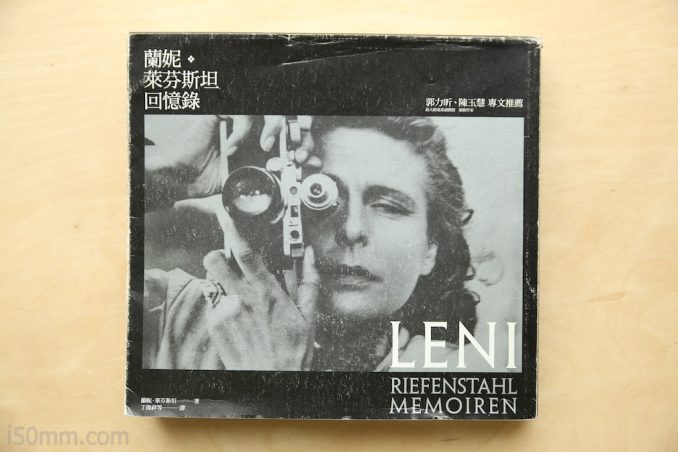

只因这个封面,买下了这本书。你懂的,徕卡+美女+黑白=艺术。

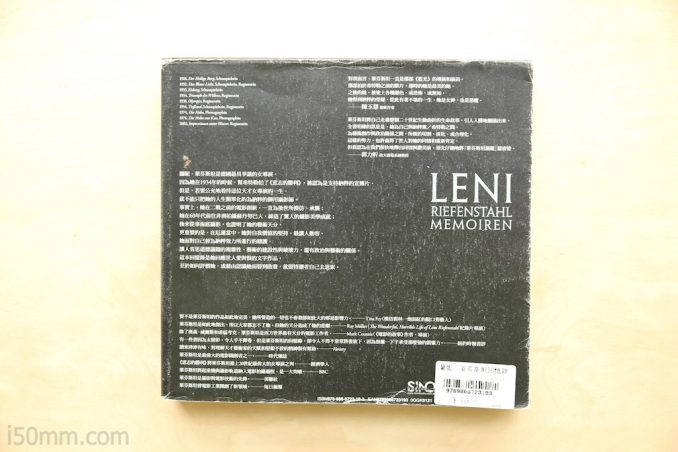

另外,看完这本书之后,感觉人类其实还是非理智的。生活在一个大时代里,你永远都在历史长河里随波逐流。年轻的Leni Riefenstahl Memoiren就是快乐的生活在德国,生活在希特勒的时代里。又从那个时代走出来,一切都进入尘埃,也许天真、活着、天真的活着,才是最幸福的人吧。这位女摄影师,活了101岁。

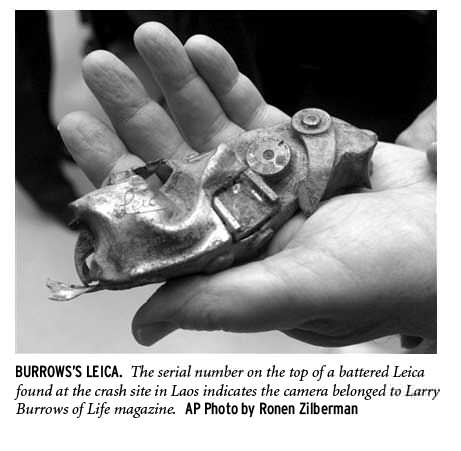

在摄影的黄金时代,也是赌侠、赌圣的黄金时代。在那个世界动荡的年代,摄影师的一切都在赌,Larry Burrows拉里·伯罗斯在一架飞机上拍摄了11张照片让其崭露头角。摄影师是在跟时间做赌注,堵上了胶卷,也堵上了性命。Larry Burrows拉里·伯罗斯从1962年报道越战,最终在老挝坠机身亡。之后他的徕卡m相机残骸被找到。

Larry Burrows拉里·伯罗斯的拍摄方法比较独特,常常为了一张照片花上几天时间。他就像是导演,想拍摄什么照片都提前计算好,然后再根据战场情况进行构图拍摄。这点根卡帕似乎不太像。他使用彩色胶卷,把战场拍的像电影。

拉里·伯罗斯(Larry Burrows)出生于伦敦,于1942年开始在伦敦的新闻界工作,他以对越南战争的报道而闻名。他的摄影作品赢得了许多荣誉,包括两次罗伯特·卡帕奖, 1967年杂志年度摄影师奖和1967年英国媒体年度图片奖。

又到双十一了,,,买买买,不买胶卷了,前几天买过啦~