街头摄影并不是一个人,你并不孤独,在这条崎岖的路上,有无数人在拍着。

奔特幸运星,一位创意手工大师,他制作的徕卡配件被很多徕卡爱好者喜爱。对于这个徕卡noctilux 50 0.95台灯,i50mm早就在朋友圈见过,开始以为是国外创意,后来才知道是国内“奔特幸运星”的制作,哈哈。

大家可以去他的咸鱼看看,有不少好东西哦。光看照片就够毒啦,啊,哈哈哈。

咸鱼搜索:奔特幸运星luckystar

这个年前还要26元的柯达全能卷,那个时候是超值的,后来果然如i50mm所料,逐渐上涨了,现在涨到了49元,依然火爆。这不又618准备囤一波,结果我常去的那家乐玩公社售罄了。好几家店铺满200减20,这次下手晚了,,,,6月3日只剩下一天了。

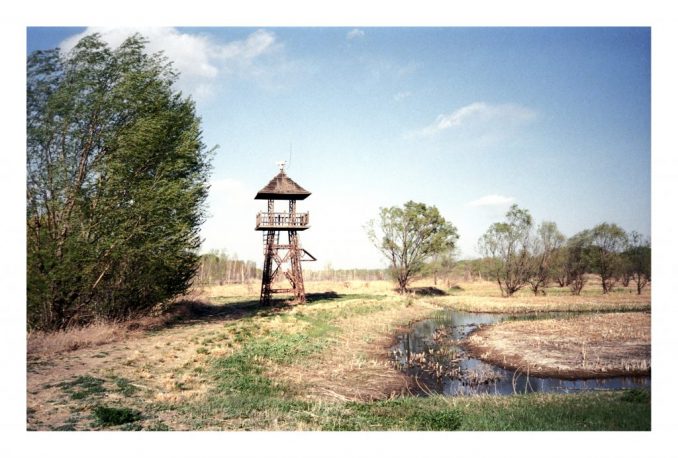

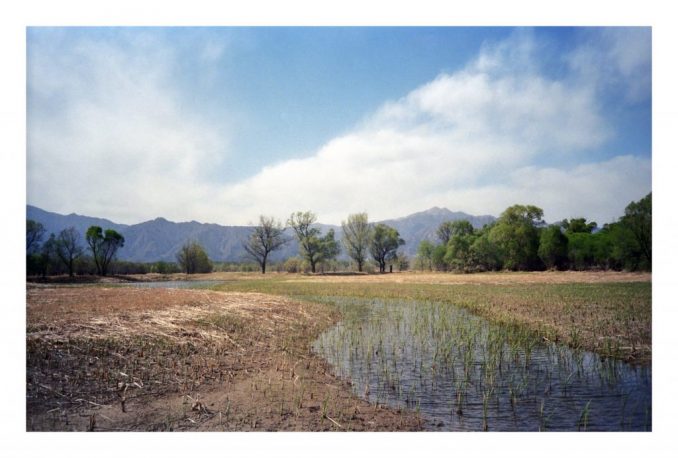

i120film的站长跟我说他冲洗的ultra max400效果比我冲洗的好,哈哈哈。当然了,我的彩色是外包出去的,肯定不能跟自己冲洗比啦。要想看看ultramax400的色彩有多自然,看他样片就好啦,哈哈哈。

i120film建议:u400拍人建议过曝一档使用。阳光下拍摄也可后期减饱和,室内就只能过曝拍摄,减饱和背景色会劣化。胶片不怕过曝光,原则是宁过勿欠。

更多精彩样片请跳转到《这里胶片摄影杂志》www.i120film.com

尼康5000ed扫描,大家都说扫出了哈苏x5的味道。哈哈

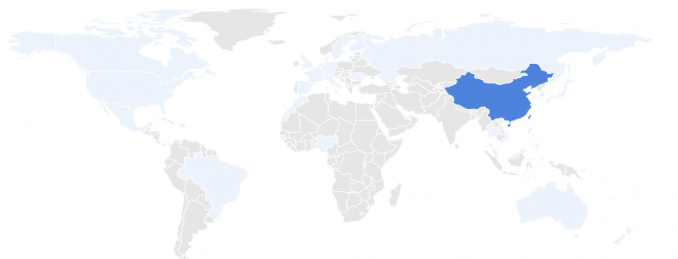

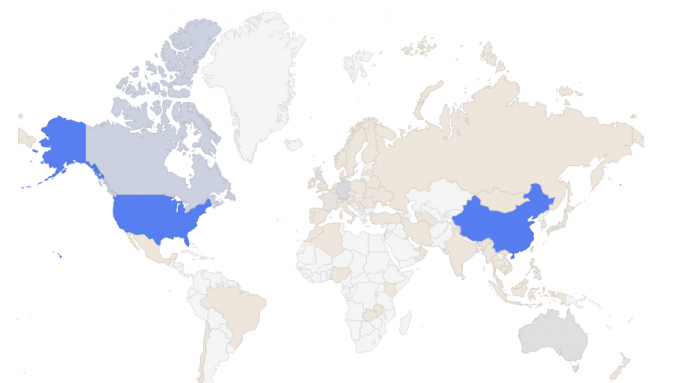

i50mm访客主要来源是中国,第二是美国,第三是加拿大。可见那边华人还是蛮多的。

近期发现来自美国的访问量下降了32%,那边看来真的是发生了一些什么。希望在美华人注意安全,留学生朋友们注意安全。

要知道,来自美国的广告收入占比是一半哦,😋,愿世界和平,哇哈。

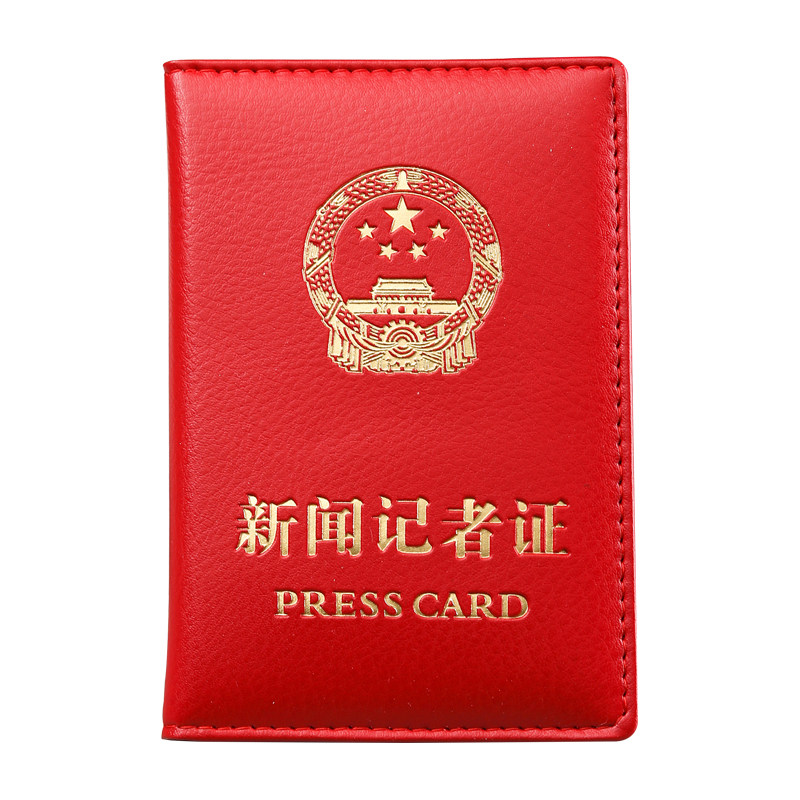

民法肖像权保护越来越严格了,这也符合国际惯例,在国外街头摄影的空间其实被压缩的比国内还要小。哈哈。最新的民法一句话解释,就是不经过允许你无权拍路人,除非你是新闻工作者。

当然了,街头摄影这事儿,本来就是民不举官不究,没有商业利益,又没伤害到别人,法院受理这样的案子只能算浪费国家资源。为了不浪费国家资源,街头摄影师遇到对方让你删除照片的情况,那就删除好了,不要给法院添乱。

另外,为了减少摩擦似乎只有一个好路子:去新闻单位,成为记者,带上记者证。

亲爱的新闻工作同事们,如果你的证件旧了,可以换一个新的,真漂亮。你懂的,我也得“换一个”。

当然,也有朋友说这次主要真对单反、无人机。因为举着那么大的镜头怼人,确实很烦人,就连我也觉得大炮筒上街很吓人。难道这是旁轴相机的机会?貌似真是。

很多人初次看到秝坣的这台iiia一定以为是饰品老化了,可i50mm知道,这样发黄的饰皮绝不是用旧的,而是擦褪色的。因为,我自己这样弄巧成拙啦,哈哈哈。不过秝坣的复原方案确实很好,谷小雄说:“这下敢买饰皮发黄的机器了。”

厉害的是秝坣竟然使用马油复原了黑色。好神奇呀?谁能说说原理?i50mm姑且猜测一下:

原本出厂时iiia的饰皮是吃了黑色染料的。时间久了,表面显得脏,如今购入后上来就擦,还用酒精,擦掉了表层的染料,但只是表层染料。毕竟徕卡这机器也是快百年了,染料肯定吃入到皮质内层的,涂上马油后,又重新让皮革内部的染料渗透出来了。

1、新买的徕卡相机机身饰皮千万别擦,特别是不能用酒精擦。如果您觉得不卫生,那就放阳台隔一天。

2、如果擦了,那就用马油擦一擦,也许能复原。此方法仅针对 徕卡iiia之前的型号,那些型号采用的饰皮是皮革,而iiic之后开始使用硫化橡胶了。

José Sarmento Matos是葡萄牙纪实摄影师,常驻里斯本和伦敦。

2014年12月,他在LCC取得了摄影新闻与文献摄影专业的文学硕士学位,现在就文学学士和摄影新闻与文学摄影课程进行演讲。José有兴趣报道欧洲和世界其他地区当前社会不确定性的故事。除了关注人们的个人故事来分析当代世界相关问题外,他还把工作重点放在日记摄影上,记录他日常生活中的生活。

继续阅读José Sarmento Matos的摄影网站

2020年了,很多朋友已经有了m10,询问i50mm要不要添置一台m9,毕竟很多m9是错过了更换ccd末班车的。

便宜绝不是购买m9的理由,因为等你玩起来会发现,机身那点钱真不算多,你后面买镜头的手是停不下来的。如果非要给一个购买m9的理由那就是的ccd质感。2020年要买一台徕卡ccd的m9相机,是用来弥补一下cmos无法提供的低感光下的质感。

实际上ccd与cmos的差别主要还在jpg直出的情况下。但是,说实话,很多人的显示器确实该换换了,一般windows的笔记本、常规显示器显示的色彩不准,要么太灰,要么太艳。常规下windows显示的色彩不提神,所以很多人把自己的照片ps的太艳了,反差处理的太过了,根本看不出什么ccd、cmos,如果喜欢ps的朋友,就没必要追求ccd了。ps高手可以把m10的照片ps成m9直出的样子。当然ps高手不多。

很多朋友出于对相机的保护,让相机总在释放快门的状态。i50mm并不是这样的,箭总在弦上,需要时随时发射。

从徕卡螺口机到m机,拍了之后,都需要跟相机“聊一会”,就是说的拍过之后要过片上弦。徕卡m10d属于胶片版数码徕卡,不但取消显示屏,还给了一个扳手,虽然这个扳手没有添加实际的功能。

M6带测光的拍过上弦,那样放包里晃荡,容易误碰快门,耗电。其实也没事,多备用几个电池就行,10块钱20粒的lr44,能用几年,就算在包里耗电也不怕,换了就行,反正不贵。别买昂贵的锂电,因为误触碰锂电很快也就耗费光了哈哈。

徕卡相机要保持上弦状态,箭在弦上,与失去一个时机相比,其他都不算什么了。