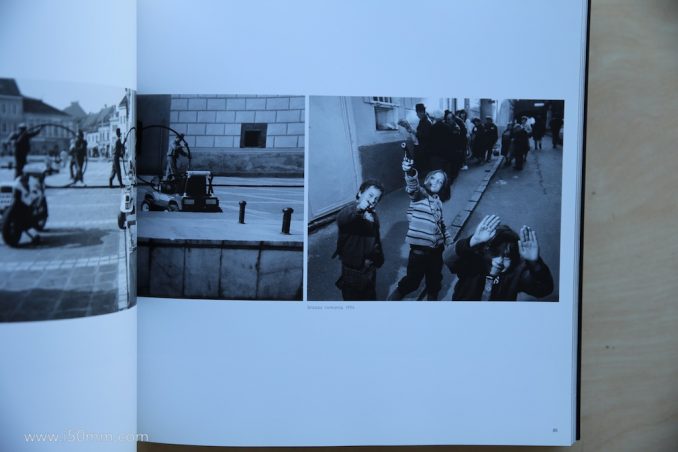

一个个,青春热血,激情昂扬,说要把记录人文的重任扛在肩上。可结果呢?买了越来越多的人文书,而拍的越来越少了。问题出在哪里呢?

不是不勤奋,不是不刻苦,也不是没有摄影信仰,而是太在乎自己了,太在乎别人评价自己了。常年沉湎于一个“我”字,那么总有一天他最在乎的就是“别人眼里的我”,而偏离摄影的初心“纪录他人”。

一个个,青春热血,激情昂扬,说要把记录人文的重任扛在肩上。可结果呢?买了越来越多的人文书,而拍的越来越少了。问题出在哪里呢?

不是不勤奋,不是不刻苦,也不是没有摄影信仰,而是太在乎自己了,太在乎别人评价自己了。常年沉湎于一个“我”字,那么总有一天他最在乎的就是“别人眼里的我”,而偏离摄影的初心“纪录他人”。

Louis说:以前的摄影书 讲的真细致,以前相机品牌的中文名,跟现在差距好大。

1983年中国摄影出版社《摄影手册》,发行量52万册,2.9元一本,哇哈哈。

徕卡螺口镜头,英文缩写LTM (Leica Thread Mount),又称L39接口,是徕卡第一个可换镜头系统的标准。在其基础上增加一毫米,就是延续至今的徕卡M卡口系统。让L39镜头用到M卡口机身,只需要一个一毫米的接环,它就叫L39-M转接环。

有朋友专门发邮件来问关于各种转接环的问题,于是干脆,整理一篇。

除了15mm f8 Hologon for Leica外,徕卡自身的l39口镜头转接后,均可以在徕卡m机身上联动测距。也包括,电影镜头厂为徕卡l39口定制的一些镜头。

那个时期苏联、英国、日本、上海也有很多仿制徕卡相机,镜头水平也相当高,甚至有一些黑漆、镂空展示机,也成为了收藏拍卖会的常客。L39是螺口镜头,大多以旁轴相机为主,Canon 7、费得等系列。他们也是按照徕卡l39口标准生产的,是可以联动测距的。仿造徕卡l39机身的佼佼者Reid, 它的Taylor-Hobson Anastigmat 2inch(50mm) f2,联动对焦都不成问题。

俄头的品控就像大列巴一样,料足,有营养,但表面粗糙的一批,成色好的不多,有跑焦也不要奇怪,在胶片时代不那么明显,数码上就明显了。有专门研究俄头的专家😁秝坣,他很多文章有详细分析,《干货来了:写给玩家的苏联相机指南》、《同样是苏联l39旁轴,但大家认为卓尔基比费得好一点》、《Russar MR-2 和 Orion-15:苏联的两只旁轴广角镜头》、《Zenit E:虽然它并不是一台好相机》。

39mm口镜头也有单反镜头,Zenit泽尼特早期的M39卡口,例如Zenit 3。这类镜头需要的接环可不是1毫米,要长很多,而且不能联动测距。

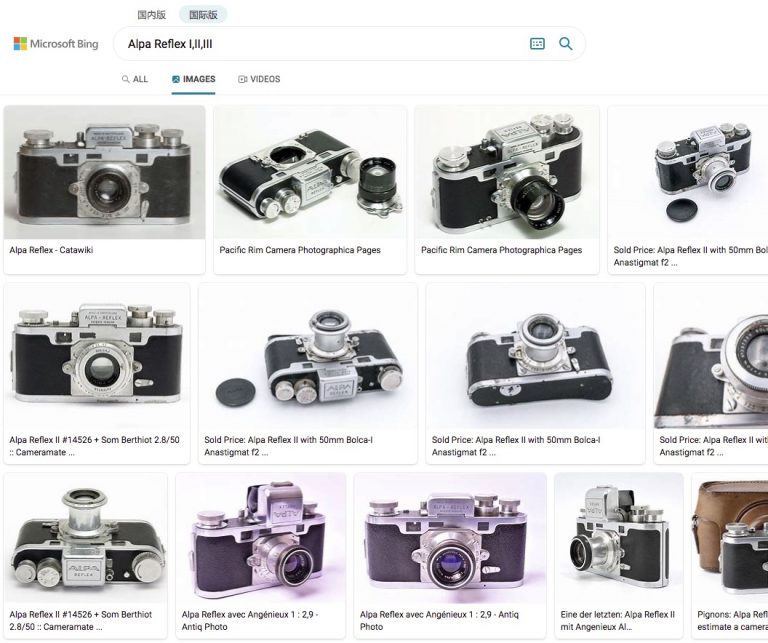

根据莲花海老师介绍,而世界上唯一能兼容徕卡联动测距和单反对焦的系统,是最早期Alpa Reflex I,II,III,兼具单反和连动测距的疯狂设计:

莲花海:最早期Alpa Reflex I,II,III(设有五稜镜)是兼具单反和长基线连动测距(OVF光学取景器)对焦(世界相机史上唯一,疯狂得无语!)的划时代精密照相机。Alpa 7(1952)/7b(快速过片板手)/8/8b皆更改了连动光学结构,做到单镜单OVF连动测距(同是世界唯一!),但连动测距基线/对焦精度减短意味着Alpa无意增加其他长焦距镜头(例如90/135mm,结果连35mm亦不发展。)兼具连动化和放弃与Leica旁轴相机竞争。并且早Leica M3两年(1952)实现OVF三焦距显示:50/90/135mm,虽然90/135mm镜头均不设连动对焦,。所以现在才有使用其连动结构的Leica M连动转接环(仅限 于多数原口50mm 系列,例如 P.Angenieux、Macro Switar …等等)。如果当年Alpa Reflex III能发展下去,而且全线镜头皆可以实现单反和连动测距对焦,再或者再加上一个如Leicavit的快速过片器…该有多好,多少不可能的可能,如果又如果…

很多人喜欢玩改口头,因为一些独特的味道,很多m42等等卡口的镜头有很多忠实爱好者,改口到l39是很常见的,改口的质量差别非常大,无法完美合焦的也不占少数。另外,有些改口镜头天生就改不成准确的联动。

镜头实际焦距都不是整好50mm的,比如徕卡summicron-m50镜头标准焦距实际上是52.2mm,而改口头的焦距是不一样的标准,通常来说越是接近徕卡的焦距,越容易改口联动成功。

国产徕卡口镜头被诟病最多的就是跑焦,包括早期的福伦达也是如此。这就是徕卡原厂镜头贵的原因之一。很多人不懂,光看表面一片玻璃就卖那么贵?实际上背后无法出厂的镜芯都是成本,一些光学镜片单测都没问题,等组装完成后由于工差的存在,是永远无法联动测距的,就算给你工具让你调,也是浪费时间,近距离合焦,远距离就不合了,远距离合焦,近距离又不行了。

转接微单,使用屏幕取景,这种玩法比较简单实用。i50mm自己不怎么把其他卡口的镜头转接到徕卡机身的。徕卡的归徕卡,其他的归微单。转接玩法主要还是以微单的屏幕峰值对焦为主。

日本很多老玩家,他们还专门出过一本《解体新书》,就是专门讲各种转接镜头和接环的。对了,正好新从日本搞来了几本,放到shop.i50mm.com小店了。

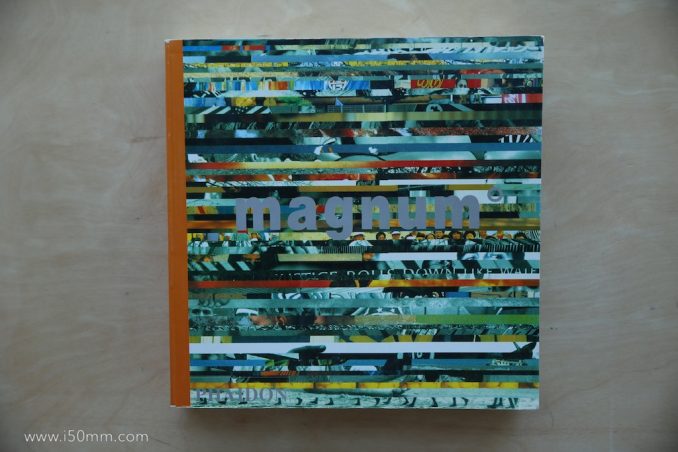

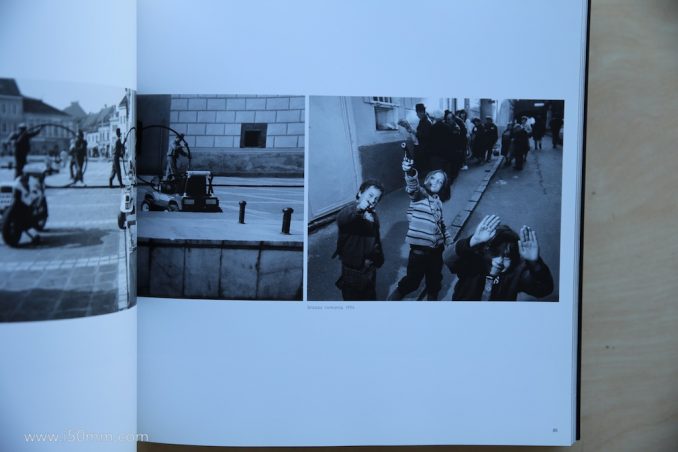

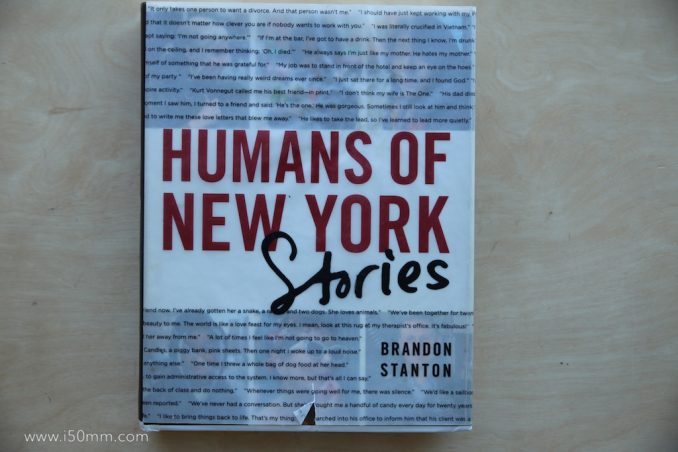

这本书的文章几年前发过,但是由于网易图片服务器原因,全都丢失了。重新补发一下吧。这本书的背景很励志,摄影师股票投资失败,穷的叮当响,可能精神也收到了刺激,于是买个佳能相机在纽约到处拍人。

他拍人的方式很特别,都是与对方对话后,再拍。所以他的摄影i50mm认为不叫“街头摄影”,而叫“街头人像”。所以是把他踢出街头摄影范畴的哦。哇哈。

Brandon Stanton这种简单而又缺电式的摄影,就像阿甘一样,火了,还有很多粉丝。i50mm在某一年的五棵松二手器材交流集市看到的这本书,确实很有意思。因为他收录的不单单是街头人像,还有一段对方的真情表露,文字非常单纯而诗意。

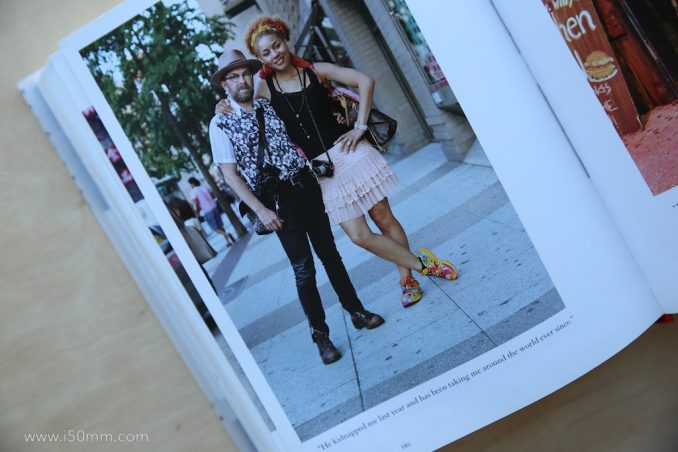

最最有意思的是,Brandon Stanton这哥们,竟然在纽约拍到了另外一个街头人像大神Thorsten Overgaard(下左),我经常看他的博客哦,可惜现在已经打不开了。

Brandon Stanton的这种摄影方式,很快就被国内一些摄影师学会了,几年前也火过一位这样拍照的女生,只是不记得叫什么了😳,应该是她没有持续创作,而是火一把就干别的去了。

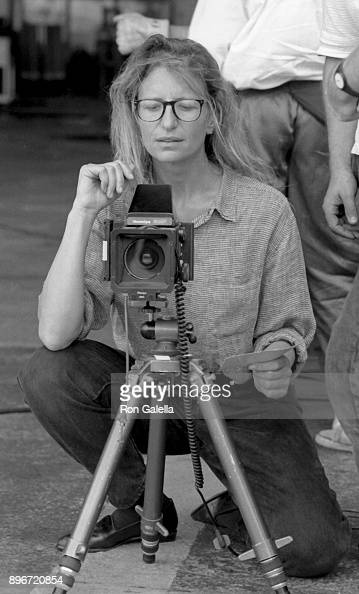

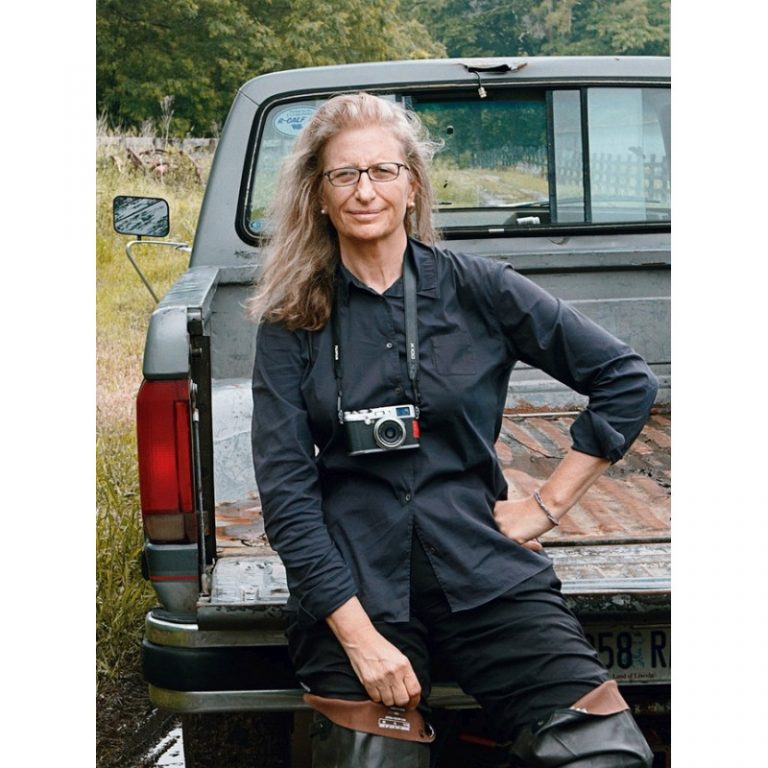

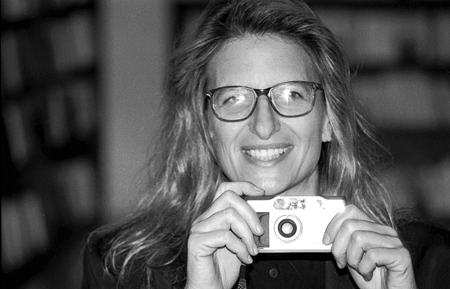

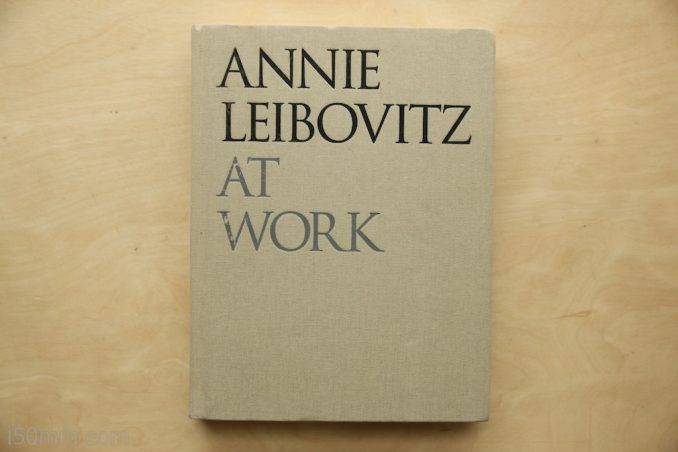

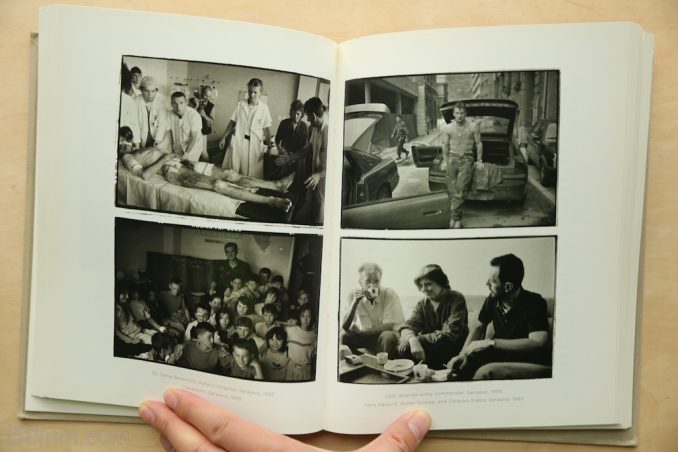

话说在摄影领域,鄙视链也是存在的,拍艺术的看不起人文,拍人文的看不起拍旅行的,拍旅行的看不起拍商业的,拍商业的看不起爱好者。哇哈哈。安妮·莱博维茨却是商业摄影师里的一个例外,早年跟随滚石乐队、约翰列侬等文艺青年,让她在摄影里有了更高的追求。

要打通文艺和商业之间的壁垒,她甚至一度停下商业摄影去拍纪实。最终,形成了自己独特的摄影风格。在一次lv历史回顾展中见过她的作品,有很高的辨识度,色调、传达的气氛。基本上就是纪实效果+电影感觉,真实中充满戏剧性,不夸张又不媚俗,确实是大师级的哦。

徕卡leica m9+手柄、玛米亚mamiya 67中画幅相机、富士x100、哈苏中画幅相机、konica hexar 柯尼卡巧思、康泰时t2、佳能尼康等等等。话说,商业摄影师不会买那么多器材的,因为到处飞来飞去,都是去当地租赁啦。

对一个从不看商业摄影的人来说,十几年前这书一出版就被收入囊中啦。确实让我重新审视摄影,重新看待商业摄影师。在客户需求和自我表达中原来还是可以取得平衡的。

商业摄影师和人文摄影师的气质自然不同,但任何一方内心都有一种不甘。互补比鄙视更有意义,商业摄影师可以适当放下价目表,拍一些没有利润的人文,而人文摄影师也可以放下清高,接一些摄影的活儿。打通二者的人确实太少了,一旦成了,那就是大师啦~原来摄影师也可以有那么高的宽容度呀。

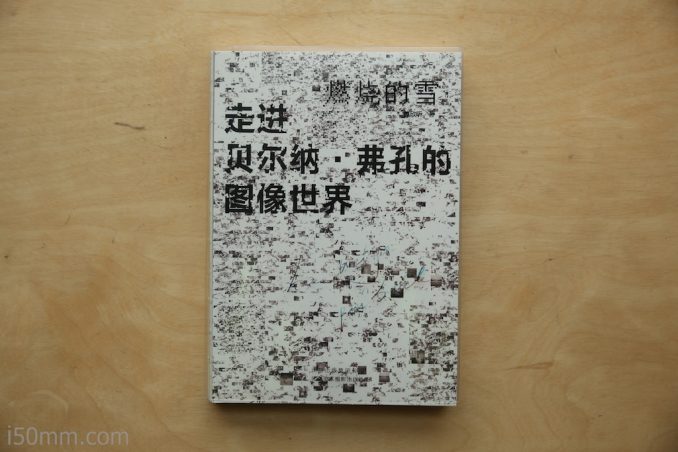

“我能想到的艺术世界末日的样子就是艺术变成设计,变成世界的装饰品,变成品牌”——贝尔纳弗孔

“我拍摄的这些照片就是当我们给孩子讲故事的时候,他们头脑里出现的东西。你讲的可能是个什么都不是的故事,但是孩子的脑中,这个故事会获得自己的生命。我试图创造的不是被讲述的故事,而是听故事的人脑海中浮现的某个瞬间。”——贝尔纳弗孔

i50mm感觉呀,摄影要走到艺术层面往往是把一个东西做到极致。Bernard Faucon就把“人偶贩子”做到了极致呀。再一次证明了,只要你自己不觉得尴尬,那么尴尬的就是别人。哇哈哈,摄影还是需要包容呀,不仔细读读摄影师的思想,再琢磨琢磨,真是搞不懂这事哪门子摄影。置景摄影,哇哈。

1965年,贝尔纳弗孔还是孩子的时候,祖母用某幅画给他换来一台二手semflex双反相机。开启了他的摄影之旅。胶卷使用柯达ektachrome反转片。他很享受把玩相机的取景器,通过这个方方正正的视角,启发了他未来摄影的雏形。竟然小学时都天天挂着相机拍照片。后来他升级成哈苏了。后来为了拍摄一些长方形的照片,也用135哦。

Bernard Faucon说正方形是想象的形状,中心向各个方向延展增生,一切能量在其间运转循环,可以在其间塑造现实。而长方形则是记录的形状,人们用它来框住一个思考、一个观念。

是吧,器材决定摄影风格哦。如果給他换来的是徕卡,那么这哥们可能就是街头摄影风格了,嘻嘻 。

这哥们小时候被画画老师打击了,说他木有天赋。幼小的心灵受到了挫折,竟然打击出一位艺术摄影师。所以呀,千万不要随便打击孩子。

Bernard Faucon认为数码时代终结了图像时代。网络的迅速海量照片传播,已经没有人愿意仔细凝视一个图像来。恩,是呀。哪怕是不列松的作品,似乎也不会有人盯着超过10秒吧……。

似乎摄影也是符合道德经呀,有无相生。在摄影是少数人的特权时,人们认为摄影将会改变世界。到了人人摄影的今天,那么也就等于没有摄影了。

1995年后Bernard Faucon宣布放弃摄影,改为旅行和写作了,并经常受邀去摄影节、工作坊等摄影活动,并开始使用一次性相机、数码相机、手机拍了。他还出版过几本诗集……,挖了个塞呀,这不就是i50mm的状态么,哇嘻嘻……😳咱不是摄影师,是摄影诗哦~

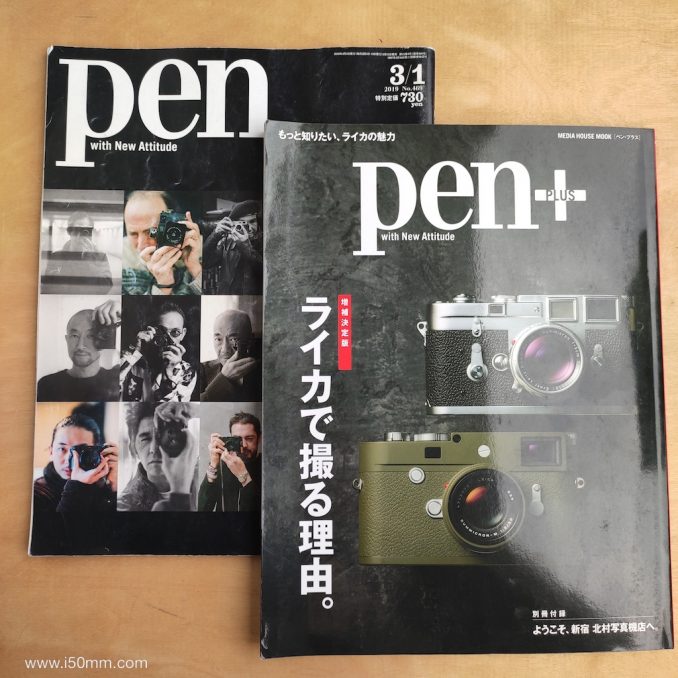

收到两本日文版《M型徕卡教科书》,设计还是挺有意思的。“什么是徕卡,太神奇了!徕卡从m型开始的日子。”这本书充满了日本杂志的设计风格,内附了徕卡简笔画贴纸。在杂志设计上确实可以从日本那学习。

i50mm对日本的看法也是复杂的。一方面喜欢日本民间的设计、艺术,另一方面讨厌日本政府。比如菅义伟这条狗跑到美国对台湾指手画脚,日本政府也配谈台湾问题么?干吧,打吧,啥也不说了?如果需要战地摄影师,i50mm报名哈。能拍到红旗插到台湾省,就好了,再来一张《占领总统府》,也就此生无憾了。

再有,如果有精力,把美国驻军也从日本赶出一半去也不错。这样可以更好的与日本民间交流啊,什么艺术、设计、音乐,都可以好好交流了,不容易被日本政府的傻逼言论扰乱。毕竟很多人很喜欢村上春树、坂本龙一、久石让、小泽征尔、原研哉等等。毕竟世界上多数老百姓还是想好好过日子、好好玩摄影的哦。

继续阅读M型徕卡教科书几年前在春风习习买过这本pen+杂志,有一期是徕卡专辑,买回来后主要放桌边偶尔翻看,结果很快就残旧不堪了。于是想再买一本,结果买不到了。最近发现这本杂志再版了,采用了带塑封的封面(精装)。