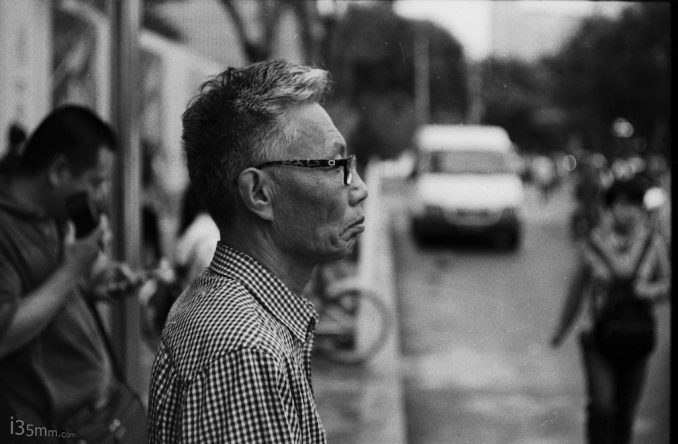

近距离街头人文,全开

在使用数码相机时几乎永远都是放在全开光圈,除非室外光线太强,徕卡m9的最大快门1/4000s还提示过曝光,那时候会收到f2.8,连f4都很少用。但是,这种方法并不适合所有人,i50mm不拍风景照片,只关注5米内的人物和事情,在这个区间摄徕卡的画质是非常可靠的。如过远距离,那就属于街头风景了,就要收缩光圈了。近距离徕卡镜头中心主体清晰度都很好,而边缘的虚化反而越多越能突出主体。

风景,不能全开

徕卡官方推荐,风景摄影要收光圈到f/5.6。有些朋友拍摄风景照片全开光圈,那就不对了,特别是广角镜头,比如sumicron 35mm f2,无论是八枚玉还是七枚玉还是35asph,拍摄远距离的风景是得不到理想结果的。远距离风景依然要收缩到f5.6,绝大部分徕卡镜头的最佳光圈就是f5.6,再收缩画质反而下降。

kenrockwell是老牌的徕卡测评网站,他对比过徕卡八枚玉、六枚玉、七枚玉、35asph,他使用的是远距离拍摄的一张照片。可以看出全开光圈中心画质都是凑合吧,而边缘就虚了很多。

点击图片,查看全文

点击图片,查看全文

所以远距离要求画质,徕卡也得收缩光圈。特别是有存在高光的物体时,都容易出现高光边缘出现严重的像差,即所谓“圣光”。这个现象在古典徕卡全开遇到数码相机时,越来越明显了。

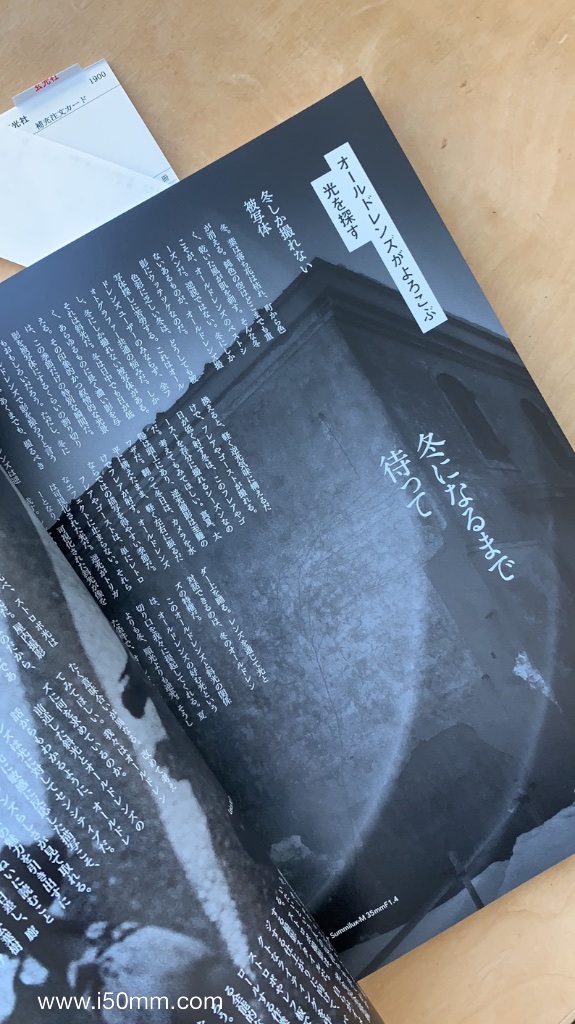

胶片摄影是另一个事情

胶片机快门最大只能到1/1000s,而常见阳光胶卷是iso100,在阳光下是不可能全开拍摄的。根据阳光16法则,阳光下当光圈f16时,快门是iso的倒数,也就是说,你使用iso100的胶卷,光圈使用f16,快门速度是1/100。根据光圈快门此消彼长的规律,快门速度提高三档就到1/1000s了,同时光圈能放大三档正好到f/5.6。也就是说胶片机,你使用iso100的胶卷,在中午12点左右,光圈顶多放大到f/5.6,根本没有机会全开拍摄。

而在暗光环境,胶片就可以继续放大光圈,甚至全开,此时就更加发挥出徕卡镜头的威力,油润的色彩和细腻自然的影调,还有虚化的三维立体感。

leica summicron 35 2 v1 八枚玉

leica summicron 35 2 v1 八枚玉

初玩徕卡的烦恼

很多小伙伴起初都会吃惊“呀,怎么发虚,说好的全开无敌呢?”。哈哈,全开可用并不等于永远全开哦。正确的使用才是无敌哦。

i50mm很理解初玩徕卡古典镜头的朋友,古典头就是指asph之前的镜头哦。当年i50mm的第一只summicron 35是七枚玉,16800的价格五棵松入手,在室内试的都挺好,一出门心拔凉拔凉的,怎么拍远处发虚?说好的全开无敌呢?等掌握了使用方法,就再也没烦恼了。

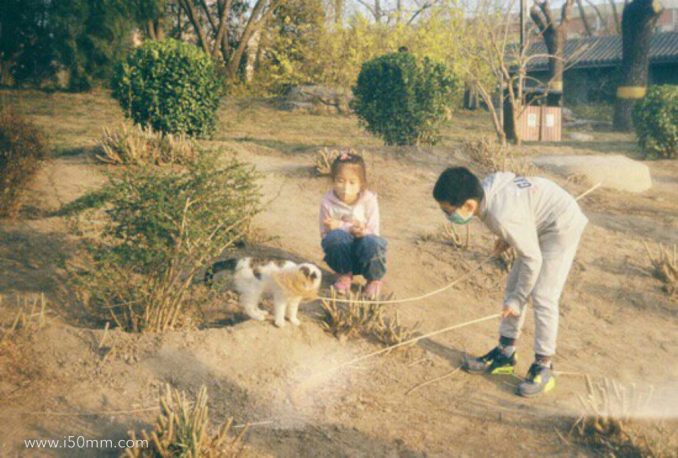

翻一番老照片

在实际摄影中,我从来不会全开拍风景,因为我的关注点就从来不再风景上,翻了翻历史图片,根本找不到几张全开还追求清晰的风景,有几张也是收缩了光圈拍的。哎,这是好多年前拍的,真不敢翻看老照片,时间的味道,仿佛又回到了过去。

继续阅读徕卡镜头全开无敌?那也得看拍啥。