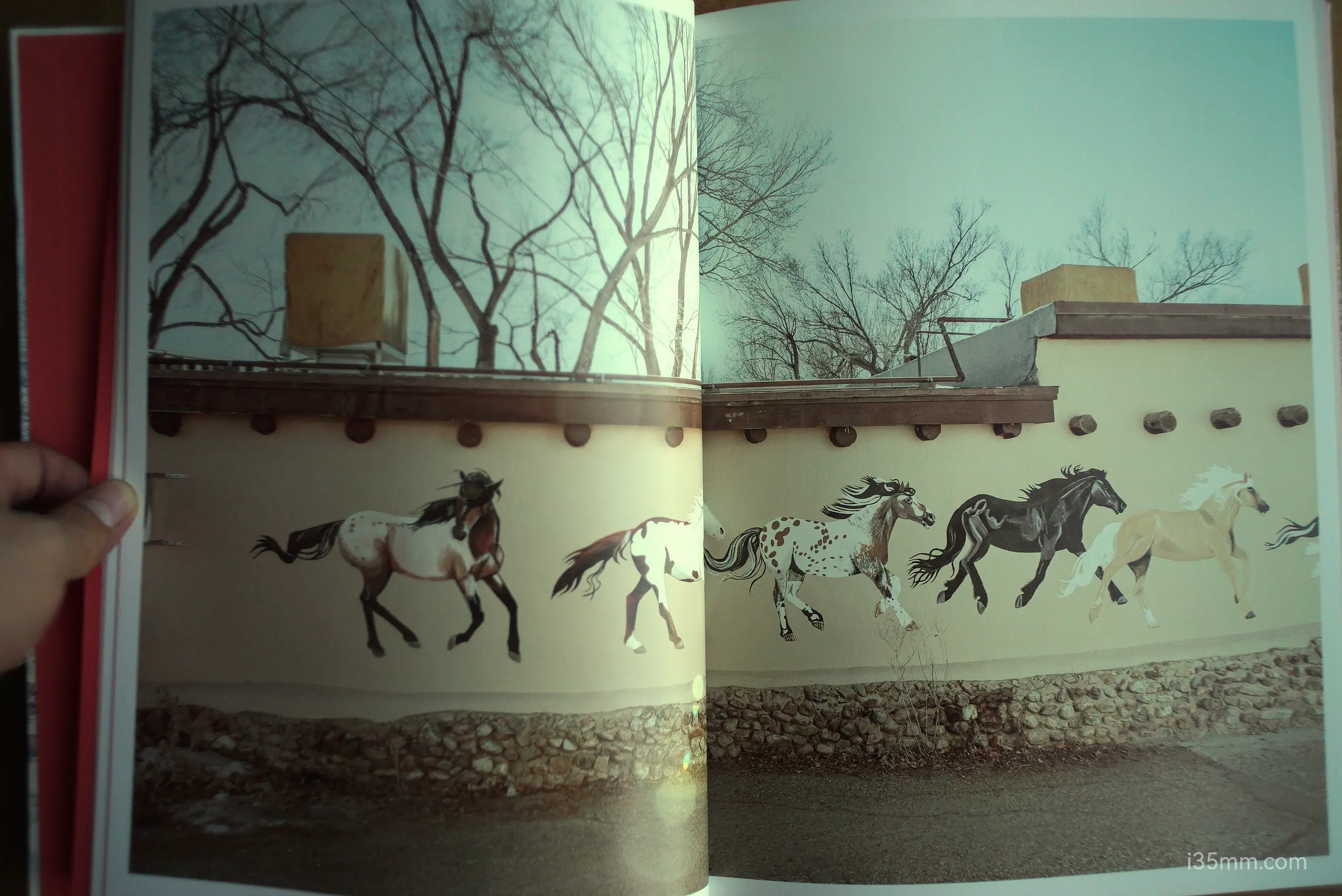

就是因为这本画册,我越来越喜欢低反差照片了,也越来越觉得镜头风格还是要为摄影师服务,而不是被镜头所束缚。对于街头抓拍摄影师来说,这个风格似乎很平常,但是又总能觉得这些照片看似平常,实际上很严谨,而且有一种说不出的态度。

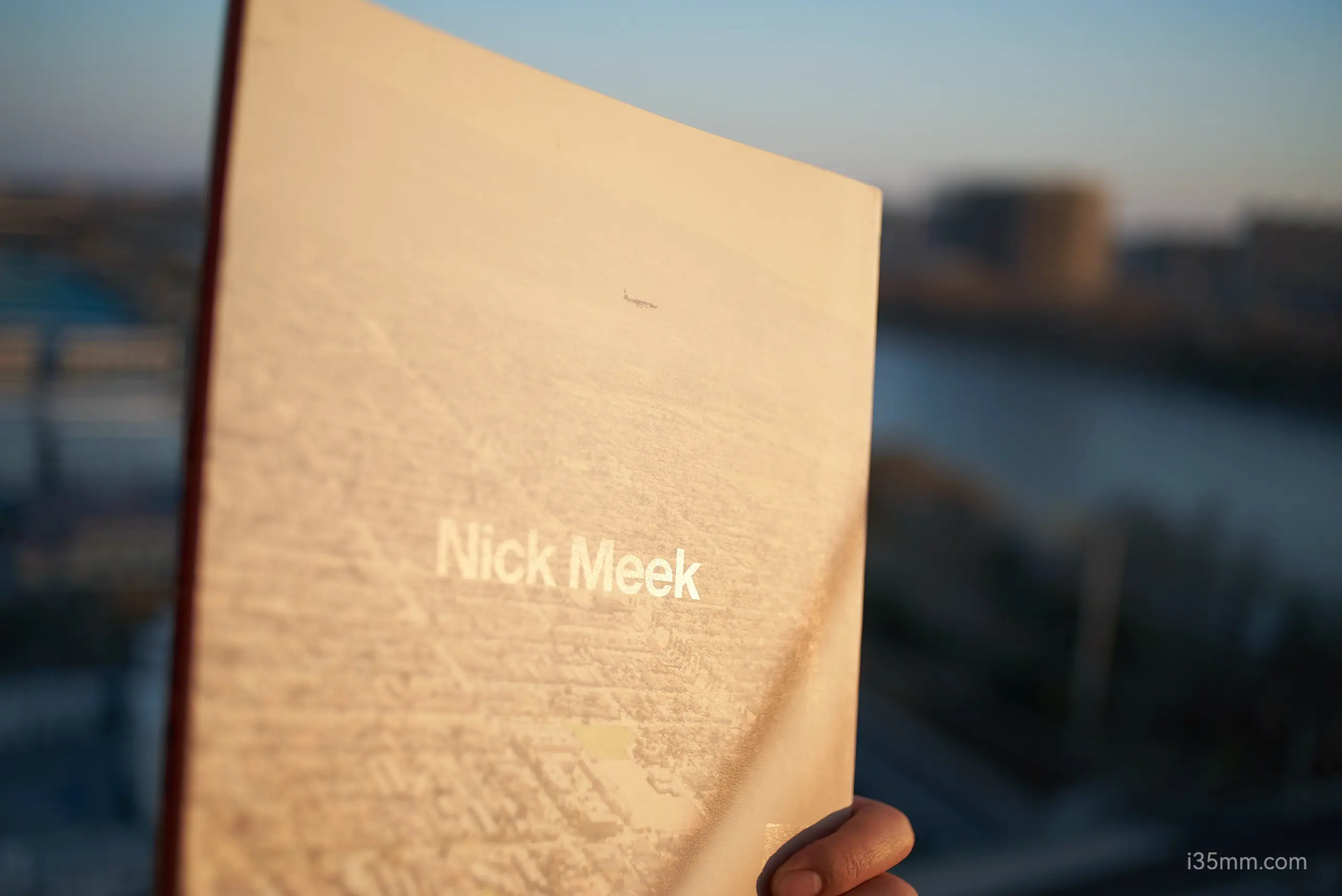

书名:Nick Meek: Unreliable Memories / 尼克·米克:不可靠的记忆

定价:350.0

ISBN:9788417975821

作者:Nick Meek

版次:1

出版时间:2022-05

内容提要:

题 目:Nick Meek: Unreliable Memories / 尼克·米克:不可靠的记忆

作 者:Nick Meek

出 版:RM Verlag ,2022

装 帧:平装,112页

尺 寸:23*31 cm

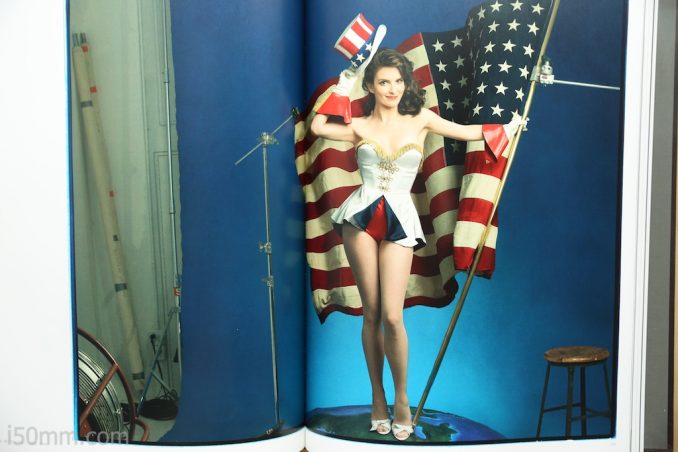

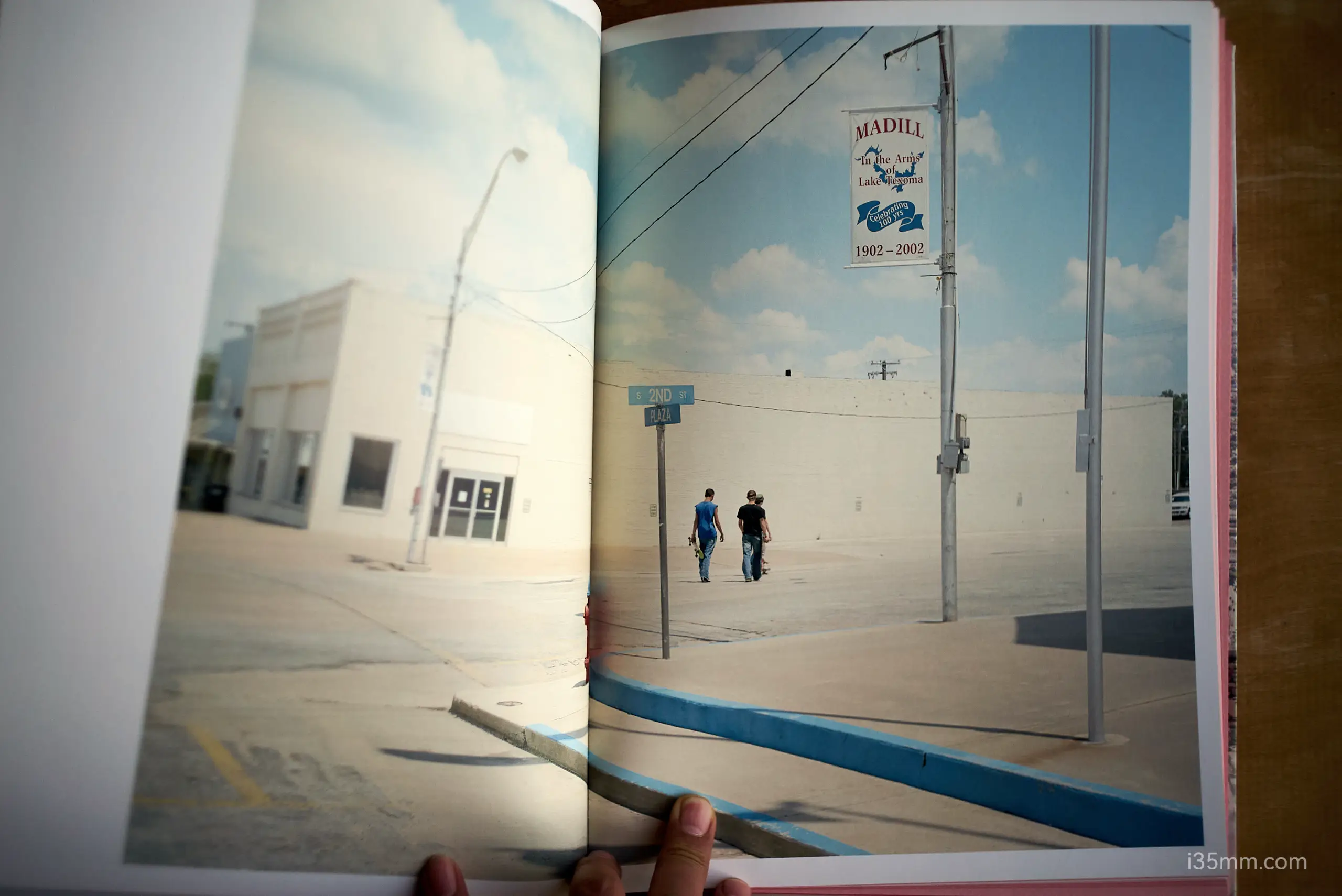

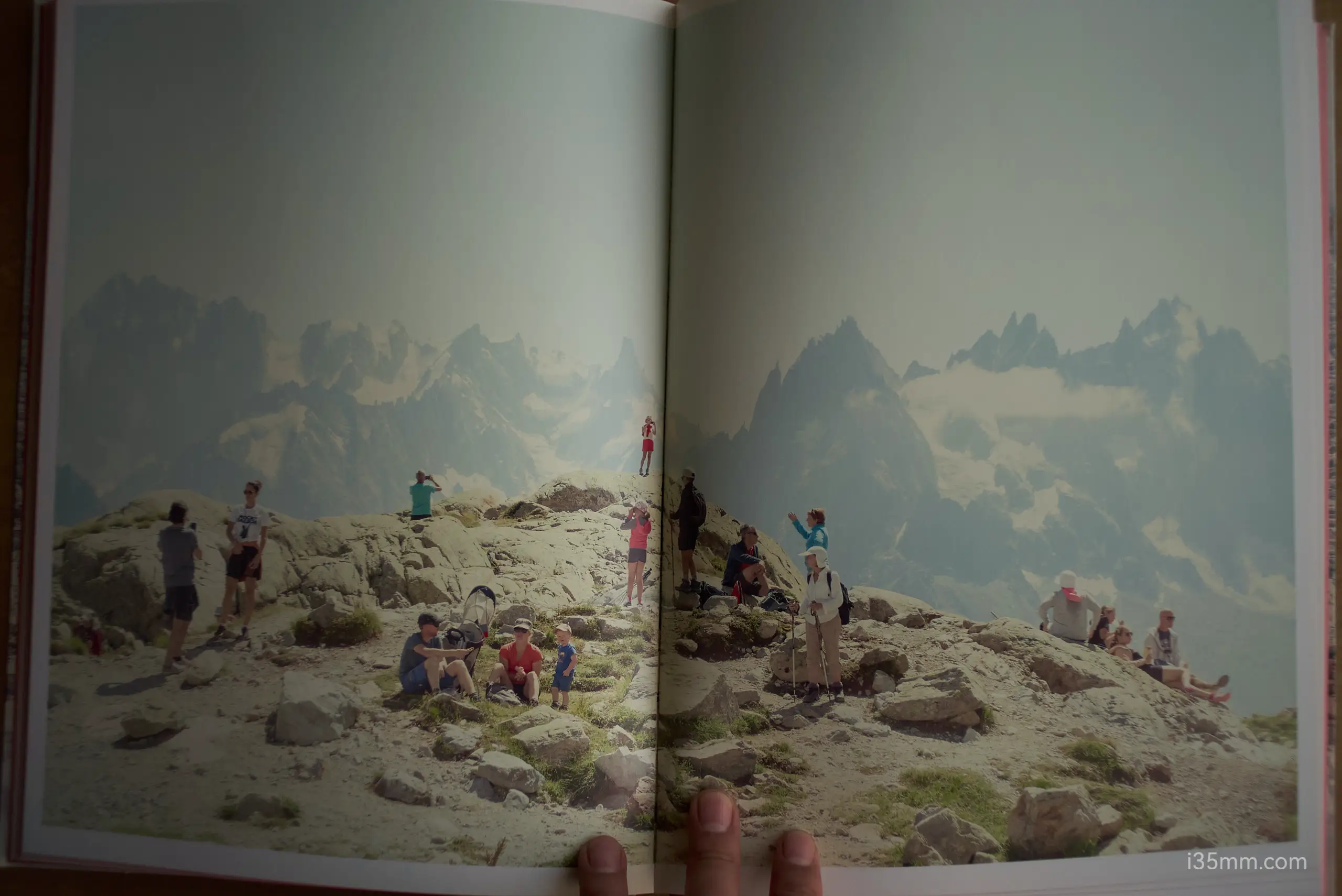

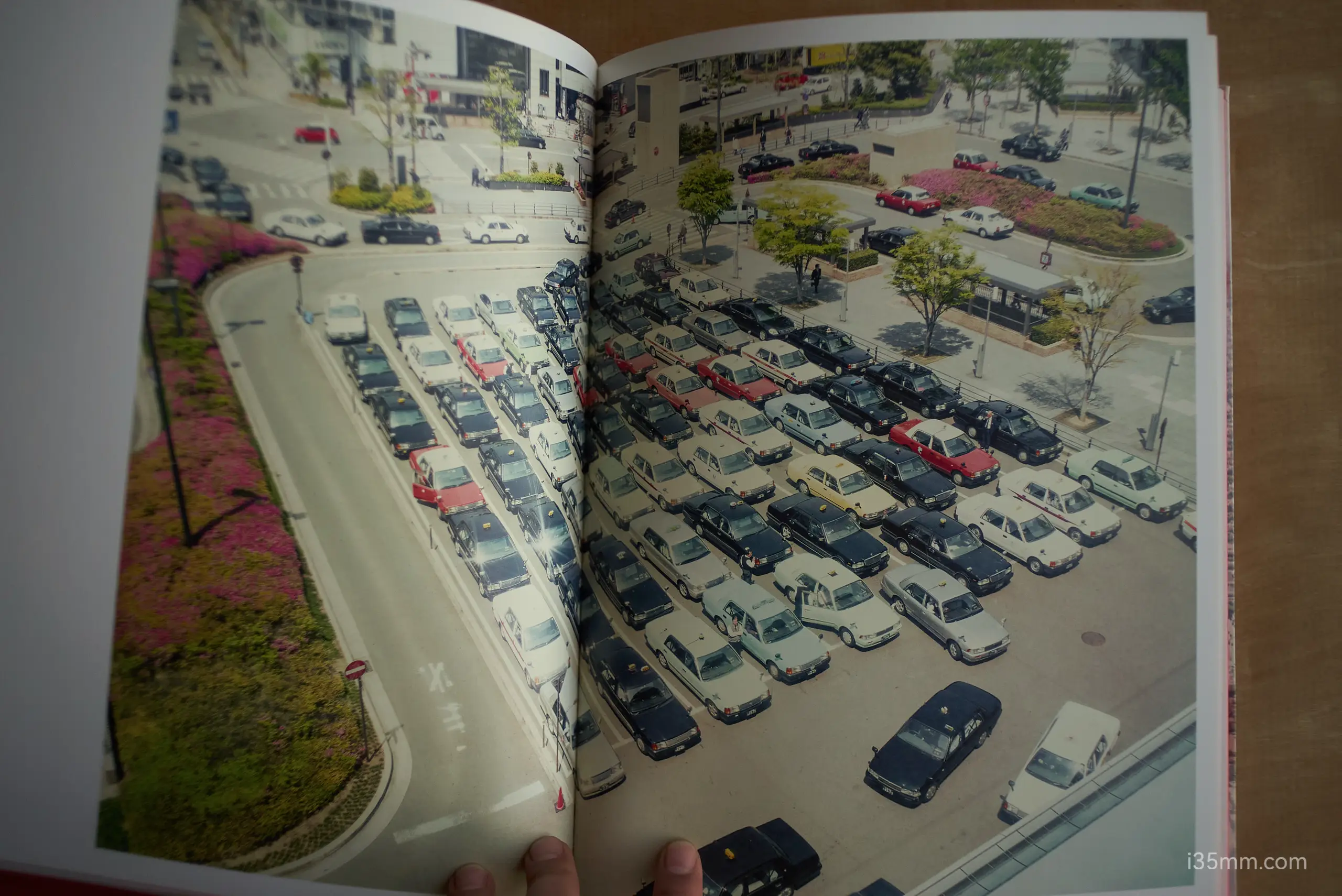

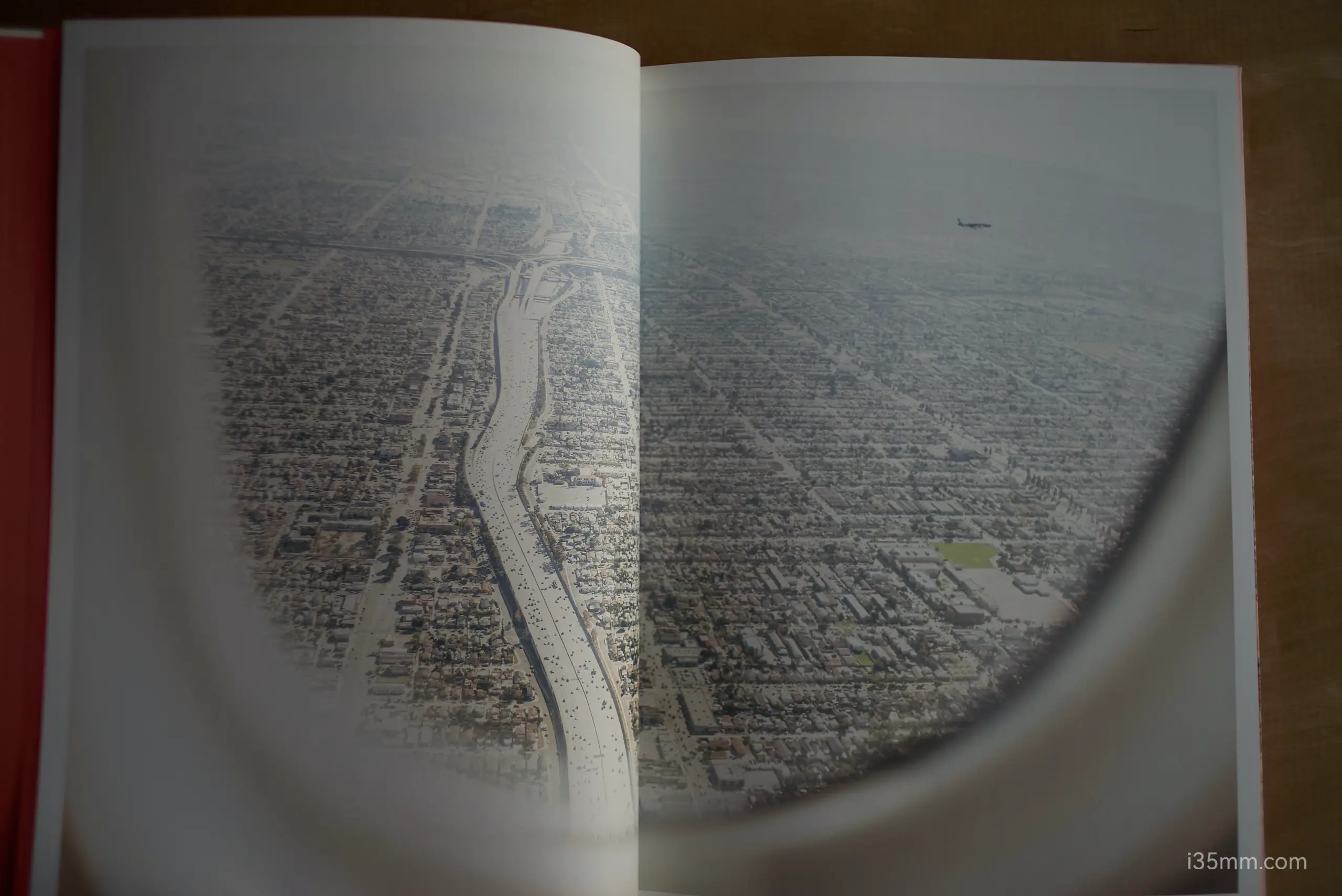

《尼克·米克:不可靠的记忆》是英国摄影师尼克·米克(Nick Meek)的首部摄影专著,收录了他在2002年至2017年间创作的著名系列作品精选。这本书通过充满色彩、精心构图的摄影作品,探索了集体心理的奥秘。这些作品既朦胧又超现实,通过想象力打开了通往现实虚构的大门,创造了一个可能从未真实存在过的意义空间。在记忆与遗忘的过程中,一种视觉神话应运而生。

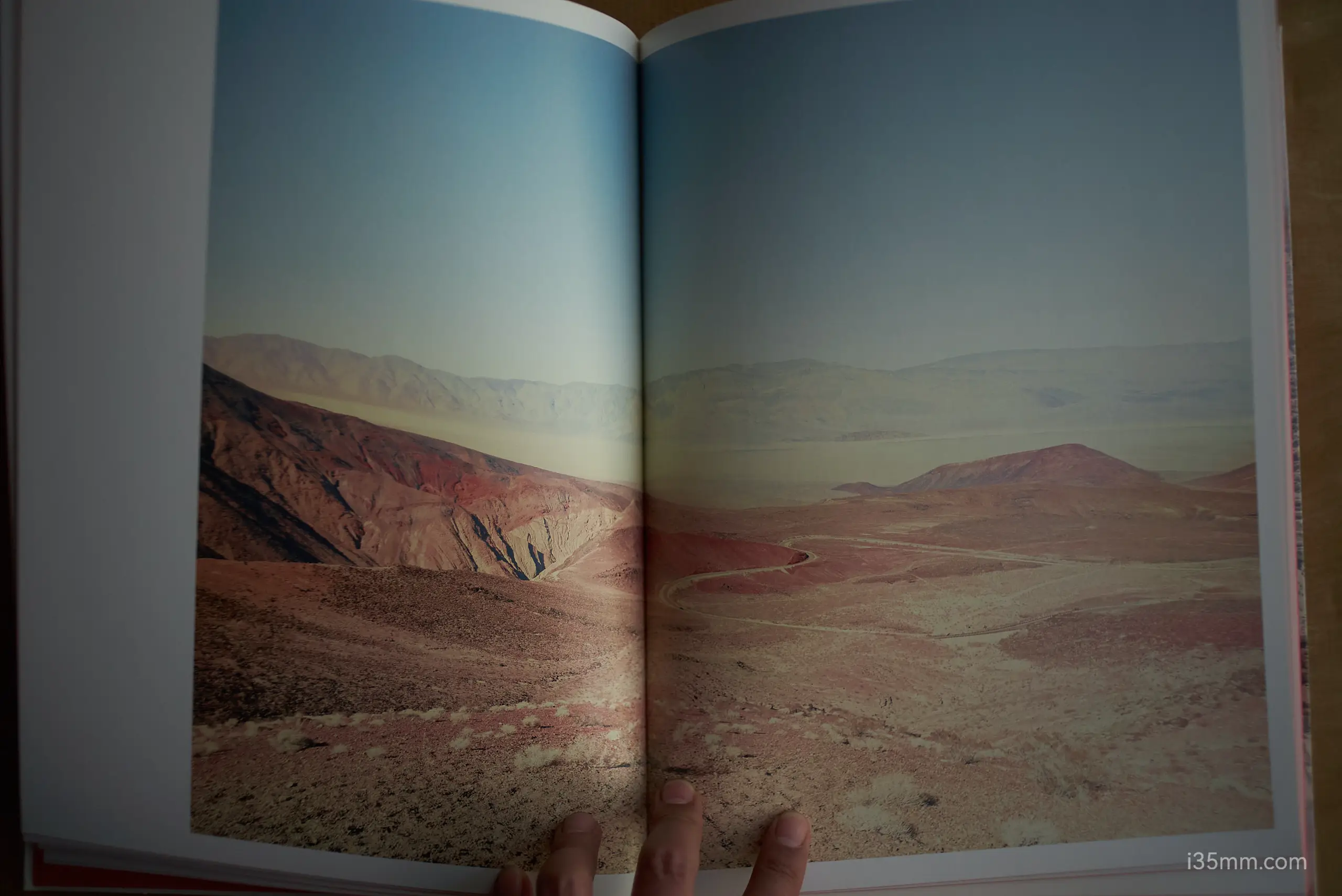

对于在英格兰北部长大、深受好莱坞电影和电视节目影响的尼克·米克来说,美国西部始终是一个充满黄金前景和无限可能的领域。在这本丰富的摄影肖像集中,美国的高速公路、汽车旅馆、国家公园、电影院、路标、机场、瀑布和海滩既浪漫又诡异,既乐观又讽刺,既模糊又超现实,充满了情感,同时又带有明显的艺术加工痕迹。他用褪色的、几乎如油画般的柯达彩色胶片色调——橙色、黄色和淡蓝色,构建了一种好莱坞式的怀旧情怀,微妙地夸大了通常伴随西方描绘的摄影风格和象征意义,同时巧妙地唤起人们的情感共鸣。

这些图像展现了过去与现在、近距离与远距离、真实与虚幻之间的辩证关系,需要不断的协商与平衡,带着一种固有的苦乐参半的情感。记忆的过程总是伴随着一定程度的遗忘,而米克在这些照片中挖掘了这一间隙,创造出可能从未真实存在的场景与意义。这本书以39幅朦胧而超现实的美国风景照片为主(少数例外来自法国和日本),通过大幅印刷让读者沉浸在摄影师的目光中,使照片本身成为一种风景。它们并非简单的描述,而是撕裂了我们对这些地方应有样貌的表面认知,深入到一个重新想象的空间。