福伦达bessa ii

翻开福伦达的旧账,有点乱,有点涩。唯独这款bessa ii 69画幅折叠相机的侧边提手,收起时是平整的皮条,提起时变成了方形提手,光这么拎着,就算不拍照片,就足够亮骚了。

继续阅读帅气的折叠机福伦达bessa ii

翻开福伦达的旧账,有点乱,有点涩。唯独这款bessa ii 69画幅折叠相机的侧边提手,收起时是平整的皮条,提起时变成了方形提手,光这么拎着,就算不拍照片,就足够亮骚了。

继续阅读帅气的折叠机福伦达bessa ii

福伦达之所以还健在,就是聪明在了不直接争夺徕卡的用户,而是弥补徕卡不要的低端市场。所以经常流传的一句话就是,用福伦达的早晚用徕卡,福伦达是徕卡的入门产品。徕卡自己不生产入门产品,它的每一个产品都是按最高标准要求的,所以你想买入门徕卡,对不起请选择二手。问题就来了,很多二手徕卡机身存在各种未知问题,让很多买家迟疑不定,于是福伦达盯上这块市场,推出了bessa系列,毕竟是新机器,至少3、5年不会出问题。

在旁轴领域,如果把徕卡比作iphone的化,那么确善能手里的福伦达bessa 系列有点像小米手机,在一些功能和参数上看着比徕卡还屌,价格比徕卡还便宜。这就跟福伦达vm镜头定位一样,参数做的比肩徕卡,甚至超过徕卡,价格却是徕卡的零头。bessa还出了很多限量款,喷漆很特别,这点上又弥补了徕卡的空缺。很多人买福伦达机身就是奔着五颜六色的机身去的。我最喜欢的还是灰色涂装版本,因为bessa的饰皮是黑色的,跟灰色搭配很漂亮。最丑的当属军绿色,跟黑色饰皮搭配简直丑到爆了,军绿色机身应该配军绿色的饰皮呀。 继续阅读福伦达 voigtlander bessa 旁轴相机Bessa-R2A

大概十年前市场上仅次于徕卡精度的l39转徕卡m转接环是福伦达的,当时花了1200买的全新。那时候以为全新的接环比老旧露铜的徕卡好,囧。福伦达当时有很多l39卡口镜头,其中名气最大当数15mm 4.5 v1 l39口,超小巧的超广角。但是存在一个问题,那就是转接徕卡后这枚镜头的光圈红点宁不到中间,起初以为是转接环精度不够,后来才知道,那个镜头转到m上都那样,正常。

但是很快就把那个福伦达vm转接环出掉了,因为存在一些问题,那就是有些l39口的徕卡elmar 50mm、35mm镜头那个对焦锁会被接环挡住。所以购买福伦达老版本的转接环最好带镜头试一试,毕竟人家是给自家镜头设计的,不会考虑徕卡那么多老镜头的对焦指柄哦。据说福伦达的l39接环二手价格大概四五百了,一般情况下,转接elmar多的化,是不建议上的。

要是追求极致肯定是原厂接环,哪怕是旧的,原厂多数屁股都露铜,很顺滑,不会卡在机身或者镜头上拧不下来。别小看这个环,曾经有个国产牌子货用钢做的接环,也不知道怎么想的,用钢做转接环,很容易卡在机身或者镜头上。哈哈哈,目前国产转接环的精度已经上来了,只是材质多数用铝,好加工,所以要便宜很多。但是精度还是难把握,就算原厂接环,也有一些对焦不准的。要保持心态,哈哈哈。

原作者隐去了真实姓名哇,主要是怕领导说他不顾正业。哈,于是他使用笔名夕旦,也就是早晨和晚上都要拍照的意思啦。下面是夕旦跟大家分享的福伦达Bessa II的激光辅助对焦玩法。

Bessa II真是令人又爱又恨的好机器,造型优雅、体积便携、69大底、故障率低、以及最重要的Heliar,甚至有人说这台机器承载着福伦达整个品牌。不过祖传的绿豆取景器对我这等眼镜君就很不友好了,放大倍率低、亮度暗还小,黄斑似乎只有正中间对上了才合焦。我个人觉得,全开很不容易对准。想起有位朋友经不住它的高颜值和我天天的安利,默默买了。结果实拍的时候各种不容易对上焦,一怒之下挂了某鱼,后来买了蔡司的534/16,感叹其黄斑对焦比福伦达靠谱一百倍。

作为福伦达粉,心理上不能接受,但这是事实。虽然对不准可以缩光圈,然而3.5的大光圈和景深总不能因为自己瞎就不用吧。某一天突发奇想,能不能用激光辅助对焦。策略有如下两种:

方案A是激光点直接照射在被摄物体上,然后用机身的黄斑对焦,原理类似增加被摄物体的对比度。不过缺点显而易见,就是仍然受制于暗暗的取景器和较低的放大倍率,激光点有没有合一不容易看清。

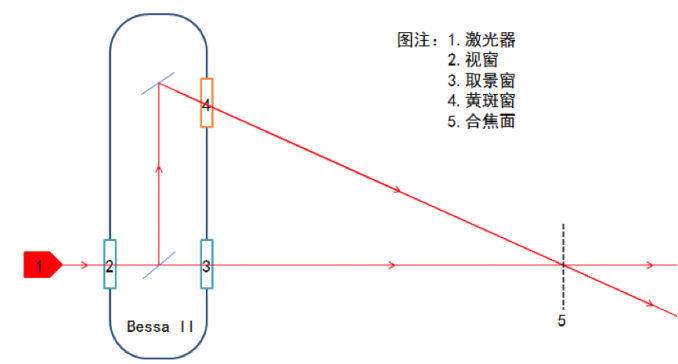

方案B是从取景器我方一侧(视窗)垂直入射激光束,该光束经过黄斑系统会分光为两束,分别经由取景窗和黄斑窗射出,其交汇点即合焦点(原理示意图,图一)。对被摄物体来说,在未合焦的时候其表面会有两个激光点(实拍图,图二),调节对焦后两点合一即表明对焦准确。该方案就是逆向利用了黄斑测距原理。缺点是要先用取景器取景,然后再用激光辅助对焦,且激光器对准视窗不太好手持。

这两个方案都需要上架子,毕竟一张69也不便宜,手抖了就亏大了。相较于方案A,方案B规避了单眼通过又小又暗的取景器来判断激光束是否合一,而采用双眼同时睁开直接观察被摄物体,精度较高。我尝试了方案A和B相互验证,即用方案A对焦,方案B检验,发现好几次用方案B检验出来激光点不完全重合;而用方案B对焦,方案A验证,则每次检验结果都较为一致。

不过,方案B中由于激光束直接射入黄斑系统,潜在的风险在于激光束照射是否会造成不可逆损伤,例如表面镀膜,内部胶合层等。我曾见过成像光学实验室里被大功率激光长时间照射后发黑的透镜,不过个人感觉民用的低功率激光应该问题不大,但是请大家用之前好好斟酌,万一弄挂了我可不负责哈。

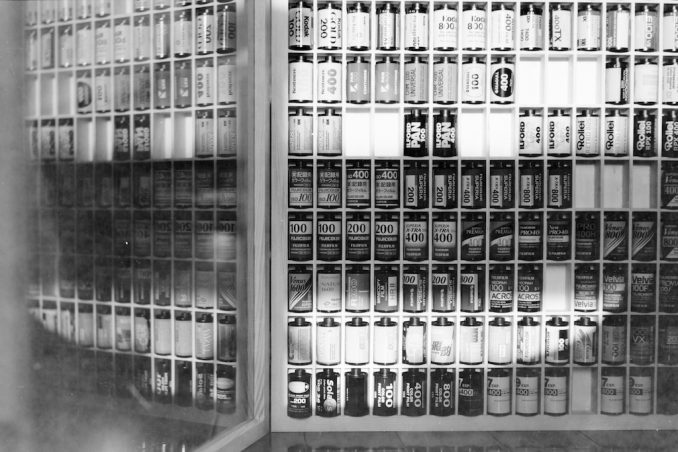

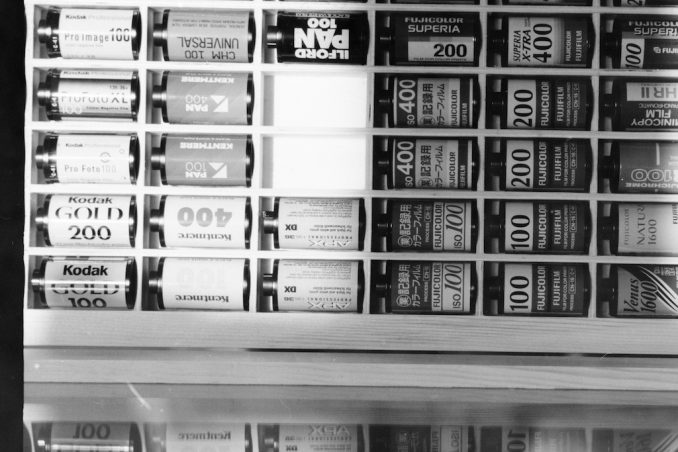

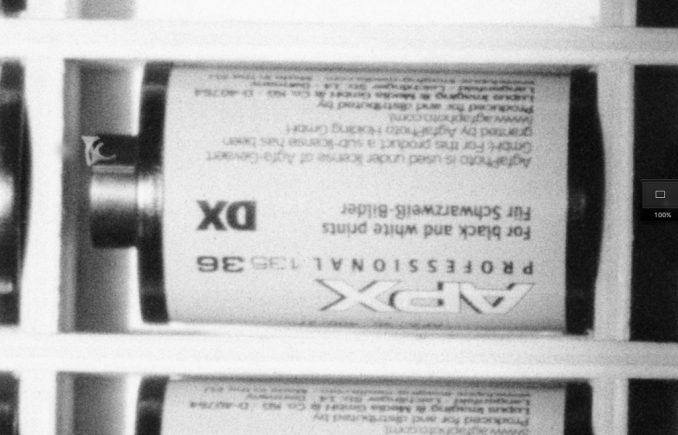

附上Heliar版Bessa II采用方案B,全开最近对焦照片:

对焦点在禄来APX卷的小字上,光圈3.5,快门速度1/500,未用快门线,上架,底片为乐凯1023;

冲洗条件:手冲,24℃,二次使用的1:9稀释DD-X(低浓度又重复利用,流下了贫穷的泪水),显影15分钟整;

翻拍镜头为Leica AME配原装近摄镜,翻拍机身为索尼A7M2,拍摄格式为raw,经LightRoom反色,白平衡,降低贝塔值,增加对比度,未加锐化。

为什么一卷八张这里只贴一张?因为其他拍的是拖把、试剂瓶、书架,画面里太乱了有损i50高端大气的形象。(i50mm点评:接地气就好😁)

仔细看是不是还是有点没对上,毕竟老机器了,联动磨损难以避免,而且我这台黄斑应该动过,最近对焦是1.14m,有文献报道原生的最近对焦在0.96-0.98m。采用方案B拍摄的精度比我直接看准多了,这个方案也能用于测试机身的黄斑是否准确。记得有位前辈讲,旁轴就是蒙着拍,别太较真。就图个乐,欢迎大家多多交流。

Franck Z:如果生活已经很复杂很疲劳了,买个镜头还要苦心积虑证明自己真的太累了,放过自己……

每一个预算有限的徕卡旁轴用户,大概率第一颗镜头都是VM ZM或者其他LTM镜头转接。每一个预算有限又想要从35mm起步的徕卡旁轴用户,大概率第一颗镜头都是VM 35mm F1.4。

继续阅读我的最后一颗福伦达:Voigtlander 35mm Ultron F2 ASPH 作者:Franck Z

也许征程的迷惘,会折碎我的手臂,可是我相信未来会给我一双梦想的翅膀。旁轴没有退出历史舞台!——不服者联盟

徕卡何止是旁轴相机的符号,徕卡是整个135mm相机的符号,如同iphone定义了智能手机的格局,徕卡定义了小型相机的整体框架,方形的相机、13mm底片、可更换的镜头、包括镜头光圈、对焦的架构,都是徕卡定义的,当年的所有相机都使用了徕卡的框架,这是时代的选择,因为它确实好。

然而,单反的诞生确实让旁轴相机逐渐退出了主流舞台,甚至一度徕卡也将重心转移到单反系统,把徕卡旁轴从德国本土迁移到了加拿大。最后徕卡旁轴相机逐渐被认为是文化的象征,被大众符号化,只是很难再次掀起旁轴的流行了。后来数码的爆发让旁轴系统进一步边缘化,在日本的确善能接过德国福伦达的衣钵,表示不服,继续生产便宜的旁轴相机和镜头,于是逐渐也有一些其它厂家跟着出一些l39口的镜头,包括尼康也曾经声援了一下旁轴世界,出了个复刻版的旁轴。在旁轴系统里,不服者联盟中,福伦达是当之无愧的扛把子。甚至参数比徕卡还激进,焦段覆盖比徕卡还广12mm、15mm、21mm、28mm、35mm、50mm、75mm、90mm等等。光圈1.1的光圈有,1.2的光圈也有,1.4也有,1.5的也有,2.0的也有,2.5的也有,3.5度也有,4.5的也有……就是不服。可以说,如今旁轴还能生存,甚至如今徕卡的火爆,多少是有福伦达的功劳的!在旁轴最困难的时刻,它毅然决然的站出来了。

继续阅读福伦达Voigtlander VM 35mm f/1.4 Nokton Classic ——与其小心翼翼的用徕卡,不如高兴的用福伦达下面照片是同学的福伦达至尊50mm 1.5拍的。这只镜头也挺有意思,只是需要改口,而且改了后外形实在不好看。

徕卡M口28mm镜头几乎都不便宜,毕竟是标准广角头。福伦达这头3000多的售价简直跟白送一样,更何况是F2的大光圈,同样参数的徕卡头要小2万呢。而且这头的素质真的不含糊,色彩浓郁,分辨率也很高。徕卡M8本来出片是很清淡的,可是用了这头一下子浓郁了起来,F2光圈下的虚化也很不错。

第一,不是徕卡。第二,色彩浓郁轻盈。第三,锐利高反差。第四,他不是徕卡。第五,他不是徕卡。

在一般情况下,它不会比徕卡头差多少,但是在高光比等复杂光线下,它表现稳定性欠佳。总之心理上总觉得比徕卡summicron 28mm f2差点东西。价格与镜头的素质还是有一定关系的。但是,不跟徕卡比,VM 28 F2绝对算得上好镜头。特别是黑白照片。

继续阅读简谈福伦达 VM 28mm f2 便宜的徕卡28mm焦段选择