有时候徕卡会给人一种错觉,像个小偷,偷走了见证历史的名片。尽管《萨尔瓦多》里反复出现尼康,但实际似乎徕卡黑漆m3更给人一种深刻的印象。但是,器材不是摄影的精髓,这部电影会告诉你,器材不是用来小心翼翼呵护的,而是应该与你摸爬滚打摔来摔去的。相机掉了不要紧,底片掉了才是应该发疯的事情。

在那个纸媒年代,摄影师要吃很多苦,但也享受着那段岁月,那是摄影师的黄金时代,那是摄影的青春时代。1986年的电影竟然如此深刻,我认为那时候的导演、编剧,都是有一定内核深度的……,《萨尔瓦多》绝对是对摄影师精神内核挖掘最深刻的电影之一。

我觉得这个老电影比后来的《枪生俱乐部》拍的还要猛一些,当然这个电影的思想内核,包括整体的鲜活度都要高一个层次,尽管开头声明,人物是虚构,但实际上他们是无数那个年代摄影师的写真。

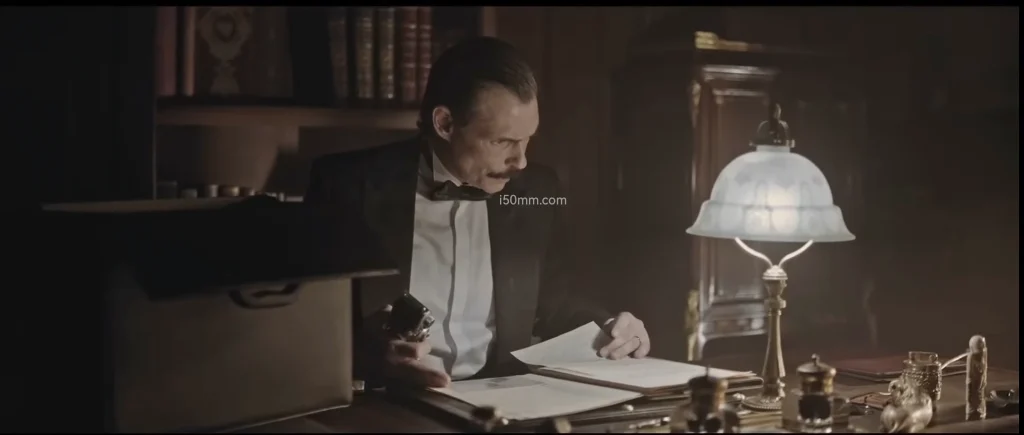

有意思的是,电影头号男主角是被吊销记者证的,所以从始至终他都在使用一条旅行相机背带+尼康fm,或者是fm2。男配角是更厉害的摄影师,为了拍片子不要命那种,他身上挎几台尼康还有一台徕卡黑漆m3,似乎当年摄影记者都是这个形象。不过最后,男主的fm卡壳了……,看来呀fm系列定位业余是有原因的,大f、f2才是专业摄影师的标配哦。

由于是1986年拍的,里面摄影师相关的细节都非常精准。包括主角的fm的顶部用黑色胶带给贴住了,应该不低是尽量保持低调,减少反光,避免吸引火力……。