看朋友们讨论徕卡到底是直出好还是raw格式好,很热闹,i50mm个人是偏向jpg直出的。哈哈,因为比较懒,而且直出的jpg确实也给了懒的理由。

第一组 山雨欲来

刚才忽然来了一片云,天又黑了,赶紧拍了一张,还能看到远处云层正在给大地灌水。当时光线非常有戏剧性,iso为80,光圈f5.6然后快门a档。

看朋友们讨论徕卡到底是直出好还是raw格式好,很热闹,i50mm个人是偏向jpg直出的。哈哈,因为比较懒,而且直出的jpg确实也给了懒的理由。

刚才忽然来了一片云,天又黑了,赶紧拍了一张,还能看到远处云层正在给大地灌水。当时光线非常有戏剧性,iso为80,光圈f5.6然后快门a档。

当年一个办公室的同事,他是玩单反的。见到我的徕卡机身上的镜头,问我,这是啥焦段?我回答,35mm f/1.4。

“卧槽,这么小”他脱口而出,“怨不得都说徕卡牛逼呀,确实不一样”。

目前135画幅的顶峰就是leica summicron 50mm f2 aa,别问我怎么得出来的结论,实验室数据?实拍感受?这是使用过次头的人公认的。顶峰,就是顶峰。那些人也有佳能尼康蔡司,没必要表演“皇帝的新装”。

没有数据支持的就是玄学?要达到镜头的顶峰是需要n层纬度的,是人的多层感知和异常多变环境的综合作用结果。你说徕卡玄,那么为什么人家一直玄在第一?有本事你蔡司也玄一个第一?

1966年制造,编号1163771 - 1164046,机顶刻字leica m2-m。

徕卡最早的马达机是军用的,追溯到1939年的leica 250。m2-m背后还是有不少故事的,大概1964年是一家小厂经过改造m2,实现了一种简单方便的电动马达方案,起初是想把专利卖给徕卡,但是徕卡觉得自己很早做过类似的东西了,犯不着买别人专利,于是就没理他们。

那个工厂就自己申请了专利,并开始生产销售。可是徕卡本部的方案迟迟搁浅,最后不得不又寻求与那家公司合作。但是那家公司拒绝了徕卡的要求。于是没多久,徕卡买下了那家工厂的母公司,然后拿走了库存的零件和图纸。

白雪飞沙在墨西哥买了一套leica m3 + summicron 50mm f2 缩头,跟i50mm说好像镜头有问题,总是发虚。近距离、无限远都虚:

哈哈,看了他发来的照片,我问他:“是不是镜头拉出来后没有向右旋转呀?拉出镜头后,还要顺时针拧一下,需要卡住,不然肯定虚呀!”。

“呀,还要拧一下呀。明白了”

初玩缩头的朋友都要注意这一点哈。

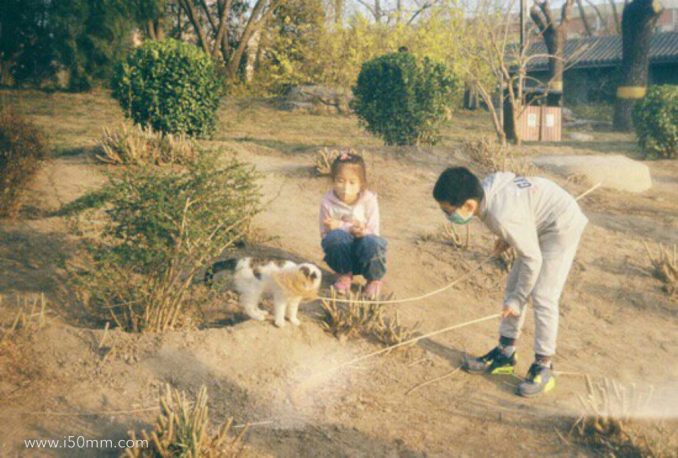

逆行者中,夹在医生护士之间的,原来还有我们摄影师的身影。像战地摄影师一样,深入一线去拍摄。拥有十几年摄影经验的摄影师董天晔,就是其中一位。

中国人的内心其实都有一种超能力,古人说“老子生来80岁”,其实就是指中华文化天生具备比其他文化更成熟的心态,中国人的自觉自悟是与生俱来的,这老哥也是这样,摄影本来只是兴趣,十几年的纪实摄影,使用摄影语言发出自己的声音。最终成为了一名真正的专业摄影师。

只要台湾不解放,永远都会有解放军,也会有解放日报。i50mm很羡慕董天晔,能去解放日报工作,敬礼。

Leica Q2 / Leica M10

董天晔:老老实实,平平淡淡。一辈子只做一件事,一辈子做好一件事。希望拍摄最自然的状态,展现给观众自己的主张和意念。

摄影不是任务,也不是灵感的迸发,而是一种凭直觉的记录,它不是给人一饱眼福的盛宴,它没有明确的意图。美国有Vivian Maier,俄国有Masha Ivashintsova,中国有我们大家,“以摄为乐 ,摄而不影”。

吳志翬:影像界各家公司喜欢给自己的镜头取名字,其中徕卡便是集大成者。各种拉丁语的拆解揉捏,造就了摄影史上的奇观。

喜欢街拍的,大致是35mm和28mm这两个焦段的重度好用者。比之35mm的视角,28mm更大气一些,当然对于使用者场景调度能力的要求也更高一些。28mm这个焦段的镜头虽没有35mm的群星璀璨,但也不乏铭镜。

用过Contax的g28、Voigtländer 28f2,还有Leica的Elmarit。这些28mm里,自然喜欢Elmarit多些,到不是品牌情节,而确实是它的发色更厚些,对比度也更好些。

命名是个神圣的事情,因为命名即是宣誓主权,意味着拥有。当然,有人说对物件命名真的没有意义,就好比嘲笑宜家的家具命名策略。但是,名字的好坏才是决定一样产品消费者印象的决定因素。哈佛商业评论好像还专门刊过一篇文章,深入探讨了消费品音节对于口碑的影像。

当然,影像界各家公司喜欢给自己的镜头取名字,其中徕卡便是集大成者。各种拉丁语的拆解揉捏,造就了摄影史上的奇观。

Elmarit是f2.8的专属姓名,当然m系列只有21mm、24mm、28mm、90mm、135mm这几个焦段有Elmarit,这里当然要重点讲一讲28mm。如果要为Leica Elmarit 28mm断代的话,算上现行版,一共有6代产品。

虽然喜欢老物件的leica迷会执念在九枚玉的味道里无法自拔。但将它用在现代的数码相机里,基本也就看个乐子,满足自己对玄学的考据癖。现行版,小巧可人,金属遮光罩也完全增加了镜头格调,令人爱不释手。只是asph的镜头为数码做了优化,拍胶片也就那样。九十年代初的IV代是asph前最后一代,也有称这个版本为pre-a版,而IV世代算是实力最均衡的产品了。

继续阅读聊聊 Leica Elmarit 28mm f/2.8 v4 作者:吳志翬有朋友新买了一只徕卡长焦镜头,发现有跑焦的问题,然后问是不是镜头有问题呢?这类跑焦的问题,不外乎机身或者镜头有问题。

1、把镜头大对焦标尺推到最近0.7米处,光圈全开。(使用leica m9 + summicron 50mm f/2 镜头)

2、找一面墙,从墙的侧面拍墙上的挂物,比如画中人物的嘴。记住不是用镜头对焦,而是靠脚步前后移动,让镜头固定在0.7米,眼观察黄斑是否重合。重合后按下快门。

3、照片导入到电脑,查看对焦点是不是在黄斑对齐点位置。比如画中人物的嘴。i50mm拍的这个就非常扎实,正好在嘴上。

4、推理分析。如果焦点清晰,那么证明0.7米处对焦是没问题的。如果焦点有偏移,比如下巴清晰,或者是眼清晰,那就说明您的徕卡镜头或者机身有跑焦的现象了。

继续阅读如何检查徕卡相机和镜头的跑焦?

leica 的正确中文翻译是“徕卡”还是“莱卡”?

双人旁的“徕”,是动词哦,行走的意思嘛,跟人有关系嘛,所以街头摄影师、人文摄影师、纪实摄影师都习惯用“徕卡”,这也是i50mm使用徕卡的原因嘛。

草字头的“莱”,草本植物哦,对于风景摄影,花卉摄影,更合适吗,显得清秀呀。当然 吃货摄影师也可以用“莱卡”,莱是可以吃的植物哦。据说很多文学作品用翻译成“莱卡”。

哈哈哈,音译嘛,都可以啦。

不过为啥还是更多的使用双人旁的徕呢?因为徕卡更适合拍人啦,人文纪实嘛。用草字头的莱就变成拍拍花花草草啦,岂不是贬低了徕卡?哇哈哈哈